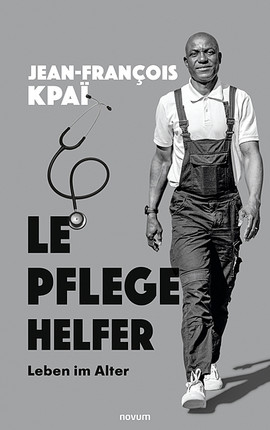

The Pink Book #1

Wahre Geschichten über Brustkrebs

EUR 19,90

Format: 13,5 x 21,5 cm

Seitenanzahl: 242

ISBN: 978-3-99146-680-2

Erscheinungsdatum: 12.09.2023

Die Diagnose Brustkrebs schockiert Patient*innen wie auch deren Umfeld. In diesem „PINK BOOK“ teilen Angehörige ihre berührenden Erfahrugen, denn, wie es eine Autorin so treffend beschreibt: „Das Schweigen zu brechen ist der erste Schritt zur Heilung.“

Wilke Bärbel

Schweigen

Ich sitze mit dem Telefon in der Hand und wähle die Nummer meines Frauenarztes. Wieder steht die Krebsvorsorge an. Ich wähle und warte auf ein Freizeichen. Natürlich läuft diese furchtbare Musik mit der Bitte, in der Warteschleife zu bleiben. „Sie sind die Nächste!“ Wie kann ein Automat nur so lügen? Natürlich bin ich nicht die Nächste. So ein Quatsch. Diesen Anruf zögere ich nun schon seit Wochen raus. Und nun hänge ich in der Warteschleife und lasse mich von der Musik berieseln. Dabei denke ich: Wer wählt die eigentlich aus? Das können nur Menschen sein, die einen Hang zu Sadomaso haben. Millionenfach werden Anrufer in der Warteschleife mit dieser endlosen Musikschleife gequält. Meine Gedanken schweifen derweil immer mehr ab. Wann hat das eigentlich angefangen? Dieses Unwohlsein vor der Krebsvorsorge?

25 ist ein herrliches Alter. Ich war jung, voller Neugier auf das Leben und meine Zukunft, Reise- und Abenteuerlust. Was kostet die Welt?! Die erste eigene Wohnung war klein, aber mein Reich. Hier konnte ich schalten und walten, wie ich wollte. Sauber machen, wann ich wollte. Männerbesuch empfangen – und wenn es nur für eine Nacht war. Freiheit. Das Elternhaus war weit genug weg, es wurde sich auf das gelegentliche Telefonieren beschränkt. Mit 18 war ich zum ersten Mal zur Krebsvorsorge bei einem Frauenarzt. Was war ich doch blöd und naiv. Als ich aufgerufen wurde und in einer Umkleidekabine Platz nehmen sollte, habe ich mich aus Unsicherheit komplett ausgezogen und stand dann splitterfasernackt vor einem unbekannten Mann: dem Frauenarzt. Sein Gesicht schwankte zwischen Erschrecken und Schmunzeln. Aber er löste die Situation gut auf, dass es mir nicht ganz zu peinlich war. Unvergesslich dieser Moment.

Seitdem ging ich regelmäßig zum Frauenarzt. Mittlerweile betrat ich angezogen das Sprechzimmer. An meinem neuen Wohnort suchte ich mir keinen neuen, sondern fuhr stets gute 50 km zum Frauenarzt meines Vertrauens. Das war für mich mein ganzes Leben wichtig: Beständigkeit bei der Frauenarztwahl. Mit keinem anderen Arzt entsteht diese einzigartige Intimität. Gut – natürlich auch mit dem Zahnarzt.

Ich schweife ab … hänge immer noch in der Schleife. Suche den Anschluss an meinen Anfangsgedanken. In einem Alter, wo die Endlichkeit weit ist und man sich für unverwundbar hält, denkt man nicht an Brüche. Erkennt keine Gefahren. Sieht nicht immer Notwendigkeiten.

Seit mehreren Tagen versuchte ich, meine Eltern telefonisch zu erreichen. Nie ging jemand ran. Merkwürdig. Waren sie verreist und ich habe wieder nicht hingehört? Hatten sie was gesagt?

Nach einer Woche hatte ich endlich meine Mutter erreicht.

„Wo wart ihr denn? Habe versucht, euch zu erreichen!“

„Wir waren zur Beerdigung und dann mussten wir noch im Haus sehen, was wir mitnehmen.“

„Wie? Wer ist denn gestorben? In welchem Haus wart ihr denn Erbschleicher?“

„Oma ist gestorben. Und ich wollte noch das Blümchengeschirr als Erinnerung haben. Papa ist draußen Schnee schippen, ist bei dir auch so viel Schnee?“

Rumms. Fassungslos und sprachlos schaue ich aus dem Fenster. Habe ich eben richtig gehört? Teilt mir meine Mutter mehr oder weniger in Nebensätzen mit, dass meine geliebte Oma – ihre Mutter – gestorben ist und sagt mir kein Wort? Und geht dann in Banalitäten über? Wen interessiert der beschissene Schnee? War sie krank? Ist sie einfach eingeschlafen? Hatte sie einen Herzinfarkt? Warum sagt mir keiner was? Meine Oma wohnte 500 km entfernt und kam ein, zweimal im Jahr zu meinen Eltern. Als Kind war es immer etwas Einmaliges. Omi hatte immer etwas mitgebracht, war zu Schabernack stets bereit und für mich stets etwas Besonderes. Ich liebte sie auf eine eigene Weise, wie einen Schatz, den man nur hin und wieder in der Hand hat. Und nun gab es sie nicht mehr? Was war passiert?

Viele Gedanken gingen mir damals durch den Kopf. Trauer. Fassungslosigkeit. Wut. Entsetzen. Und viele Fragen. Wieso verschwindet ein Mensch einfach so? Das muss ein Irrtum sein. Niemand verschwindet so einfach und landet auf dem Friedhof der Vergessenheit.

Tage später – ich musste erst meine Gedanken sortieren – rief ich meine Eltern an.

„Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt, dass Oma gestorben ist?“

„Sie war erlöst.“

„Das beantwortet nicht meine Frage. Wovon war sie erlöst?“

„Sie hatte Krebs. Brustkrebs!“

„Krebs? Wie lange schon? Warum habt ihr mir nichts davon erzählt?“

„Ich sage es dir ja jetzt!“

Da kam ich nicht weiter. Meine Mutter blockte ab. Sie schloss mich aus. Ich sollte nicht wissen, was mit ihrer Mutter, meiner geliebten Omi, passiert war. Ich hatte nicht geahnt, dass Brustkrebs ein Tabuthema sein kann. Warum redet man nicht darüber?

In mir war es leer und einsam. Ich fühlte mich im Stich gelassen. Ein großes Loch drohte mich zu verschlingen. Was geht hier vor …?

Nach einem Monat waren die Leere und Stille in mir so erdrückend, dass ich meinen ganzen Mut zusammennahm und zu meinen Eltern fuhr. Mit Tausend Fragen im Gepäck.

Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, waren wie immer. Keine Spur von Leere, die ich tief in mir spürte und mich aufzufressen drohte. Keine Spur von Trauer. Keine Spur von Verlust. Ich erfuhr, dass Oma schon seit vielen Jahren mit dem Brustkrebs gekämpft hatte. Erst gab sie die rechte Brust her, dann später die linke. Sie ertrug es mit stoischer Geduld und kämpfte weiter. Mir schien, als ob der Verlust der Brüste für meine Mutter weitaus schlimmer war als die todbringende Krankheit. Es entstand eine Diskussion über die Bedeutung der Weiblichkeit durch die Brüste. Bisher hatte ich mir nie darum Gedanken gemacht. Für meine Mutter war klar: Müsste sie die Brust entfernen lassen, hätte das Leben für sie keinen Sinn mehr. Was für ein hartes Urteil. Ist das weibliche Leben nur lebenswert, wenn man Brüste hat? Meine Mutter hatte jedenfalls eine klare Meinung. Da gab es kein rechts und kein links. Und ich? Ich konnte und kann mich nicht positionieren. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich im akuten Fall denken und reagieren würde. Außerdem schlich sich ein anderer Gedanke ein: Projiziert unsere Gesellschaft Weiblichkeit wirklich lediglich auf die Brüste? Ist es nicht eher eine Reduktion des Weiblichen? Ist dieses äußere Geschlechtsmerkmal so wichtig in unserer Gesellschaft? Wahrscheinlich ja. Warum sonst lassen sich Frauen die Brüste vergrößern und mit Plastik- bzw. Silikonkissen standfest machen? Weil sie sich dann besser fühlen? Glaube ich nicht – weil sie anders gesehen werden. Übergroße gemachte Brüste sollen Weiblichkeit ausstrahlen. Mich würde es stören, dass ich nicht mehr auf den Bauch liegen oder eine Bluse zuknöpfen kann.

Und meine Oma, diese kleine bescheidene Frau, lässt sich ohne großem Aufheben ihre Brüste abnehmen. Bei ihr stand der Lebenswille im Vordergrund. Sie hat gekämpft und alles auf sich genommen. Mehrere Chemotherapien haben ihren Körper und ihre Seele sehr ausgemergelt. Ihre Haare fielen aus und die Perücke musste her. Auch das ertrug sie voller Demut und Kampfeswillen. Ihre jährlichen Besuche bei der Tochter kosteten sie unendlich viel Kraft, sie ließ sie sich aber nicht nehmen.

In all den Jahren habe ich ihr nichts, aber auch gar nichts, angemerkt. Ja, sie war dünner geworden, sah manchmal kraftlos aus und hielt manchmal nur über Stunden meine Hand und ließ mich von meinem Leben erzählen. Daran nahm sie stets großen Anteil.

Die letzten Stunden waren so, wie sie gelebt hat. Ruhig, nicht im Mittelpunkt stehend, in aller Bescheidenheit. Ihr Mann war bis zum letzten Atemzug bei ihr und zwischendurch fragte sie immer, ob auch ich gekommen bin. So ging sie, ohne dass sie noch mal meine Hand halten konnte. Ohne dass ich noch mal ihre Augen blitzen sehen konnte, wenn sie sich über etwas freute. Ohne ein Wort an mich.

Meine Eltern erreichten ihr Haus, als der Bestatter sie bereits abgeholt hatte. „Schade“, soll meine Mutter gesagt haben. Sie wolle doch Abschied nehmen. Vielleicht wollte meine Oma genau das nicht. Sie ist aus dem Kreis des Lebens herausgetreten.

Bleibt die Frage, warum meine Eltern mich nicht über die Krankheit informiert hatten. „Darüber kann man nicht reden, Kind!“ Warum nicht? Alle anderen Krankheiten werden fast zelebriert. Nur über den Brustkrebs meiner Oma wurde geschwiegen? Totgeschwiegen?

Es ändere ja nichts, meinte meine Mutter. Krebs bedeutet Tod. Früher oder später. Damit müsse man sich abfinden. Aber ich wollte mich damit nicht abfinden. Hier war plötzlich ein wichtiger Mensch aus unser aller Leben gegangen und man hatte ihre Krankheit einfach totgeschwiegen? Wie einsam musste sich meine Oma mit der Krankheit gefühlt haben? Hatte sie mit ihrem Mann über ihre Ängste reden können? Wie konnte meine Mutter das alles ausblenden? So viele Fragen schwirrten durch meinen Kopf und ich konnte sie nicht ordnen.

Die Beerdigung war Tage später. Alle Kinder meiner Oma waren da, auch einzelne Enkel. Nur ich nicht. Sie hatten sich für ein Rasengrab entschieden. Eine gruselige Vorstellung, dass der Rasenmäher über den Kopf meiner Oma hinwegfährt. Meine Mutter hat mit den Geschwistern Erinnerungsstücke ausgesucht und dann sind sie wieder gefahren.

„Ich wäre doch zur Beerdigung gekommen!“

„Was hättest du denn da gewollt? Sie war ja schon tot!“

Ja – aber ich hätte diesen Abschied für mich gebraucht. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, hat sie nach mir, nicht nach den anderen Enkeln gefragt. Ich konnte die Verlassenheit körperlich spüren und sie hat sie in den Tod hinein auch gespürt.

Die Musik der Warteschleife reißt mich aus den Gedanken. Eine Stimme sagt, ich solle Geduld haben, bin doch die nächste.

Die Jahre danach wurde der Tod meiner Oma totgeschwiegen. Niemand redete mehr über sie. Niemand hielt die Erinnerung an sie wach. Ihr Krebs wurde zum No-Go. Persona Non Grata. Zum persönlichen Makel. Oma existierte nicht mehr physisch. Sie existierte auch nicht in Worten. Bildern. Gesprächen. Sie war weg. Also ob es sie nie gegeben hätte. Hatte die Krankheit das hervorgerufen? Macht Krebs aus den Hinterbliebenen eine verschworene Gemeinschaft des Schweigens? Es waren keine Fragen zulässig, wie es ihr wohl ergangen war. Es war keine Last zu spüren, sie mit der Krankheit nicht begleitet zu haben. Krebs war ein Dämon geworden, den man verschwieg.

Wie lebt es sich mit dem Wissen, dass man Krebs hat und die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben 50:50 ist? Wie lebt es sich, wenn man auf ein bzw. zwei Körperteile verzichten muss? So, wie meine Oma ihre Brüste opfern musste. Waren auch für sie die Brüste absolute Symbole der Weiblichkeit gewesen? Hatte sie ihren Krebs gehasst? Inwieweit hatte sie den Krebs in ihr Bewusstsein gerückt? Inwieweit hatte der Krebs ihren Alltag bestimmt? Hatte sie ihn gehasst oder als ungeliebten Teil in sich akzeptiert?

Hatte sie gekämpft? Wer war ihr im Kampf beigestanden? War es von Anfang an aussichtslos gewesen? Hatten Hoffnung und Verzweiflung einander abgelöst?

Es sind so viele Fragen, die ich meiner Oma gerne gestellt hätte. Ob sie sie mir beantwortet hätte?

Das Klingeln wird durch eine menschliche Anrede unterbrochen.

„Was kann ich für Sie tun?“

Ja, was kann die Arzthelferin für mich tun?! Vielleicht kann sie mir meine Fragen beantworten. Sie hat doch in ihrem Berufsleben schon öfter Frauen gehabt, die die gleiche Diagnose hatten. Die vielleicht den Krebs besiegt haben. Oder auch nicht. Sie hatte doch bestimmt auch Begegnungen mit den Angehörigen. Oder Hinterbliebenen. Hatten die Fragen, meine Fragen, stellen können?

Ich möchte am liebsten fragen, ob sie mein Loch der Erinnerungen nach 40 Jahren stopfen kann. Dieses Loch, das an eine Kohlegrube im Rheinland erinnert. Schroff, unwirklich, immer tiefer werdend. Ja, das ist es. Dieses Schweigen hat bei mir ein immer größer werdendes Loch hinterlassen, das droht, mich zu verschlucken. Wie ein Monster aus einem Science-Fiction-Film. „Bitte gib mir Futter zum Stopfen“, möchte ich ins Telefon brüllen. Die Erkenntnis trifft mich wie ein 220-Volt-Stromschlag.

Nicht nur Oma ist Opfer des Krebses. Ich auch. Dieses Schweigen hat etwas Toxisches. Etwas Krankmachendes. Eine Ertrinkende im leeren Loch.

„Ich hätte gerne einen Termin zur Krebsvorsorge!“

„Wann waren Sie denn zum letzten Mal? Moment, ich schaue mal nach!“

Na klasse. Es muss ein Jahr her sein oder ist das schon zu lange? War Oma regelmäßig bei der Krebsvorsorge gewesen? Ging man in ihrem Alter überhaupt da hin und ließ einen männlichen Arzt womöglich in die Scheide schauen? Oder war das Schamgefühl bei einer untersuchenden Frau größer?

Hatte sie sich – wie ich jetzt – mit der Zuversicht angemeldet, es würde schon nichts sein? Sich voller Vertrauen in die eigene Gesundheit der leidigen Routineuntersuchung stellend? Einen Termin, den man eben abhaken muss. Wie die Kontrolle beim Zahnarzt. Hatte sie vielleicht schon Zweifel verspürt?

„Hier sehe ich, es war vor einem Jahr. Haben Sie schon Ihren Mammografie-Termin bekommen?“

Wie ein Fallbeil erwischte mich diese Frage. Ja – die Einladung war gekommen. Ich habe den Brief irgendwo hingelegt. Wo nur? Habe ich bewusst verdrängt, zur Mammo zu gehen?

Nach dem Tod von Oma war ich das erste Mal bei der Mammografie gewesen. Wollte sichergehen, dass es mir nicht auch so erginge wie Oma. Etwas Demütigenderes als die Mammo gibt es für Frauen echt nicht. Käme irgendjemand auf die Idee, den Penis und den Hoden des Mannes in einen Schraubstock zu drehen, um zu sehen, ob die Prostata krebsfrei ist? Wahrscheinlich nicht.

Ich hatte schon immer größere Brüste. Eine Frau quetschte meine Brüste zwischen zwei Platten. Schob sie, knetete sie, bis es passte. Den Arm musste ich irgendwohin verschränken. Meine Arme fühlten sich plötzlich überflüssig an. Dann Luft anhalten für das Bild. Die gleiche Prozedur dann noch mal in quer. So muss sich eine Kuh an der Melkmaschine fühlen. Als junge Frau findet man das nicht witzig. Notwendig? Ja, mag sein. Aber warum kann Notwendiges nicht angenehmer sein? Weniger demütigend; weniger quälend; weniger scheiße.

War Oma jemals bei der Mammografie gewesen? Wahrscheinlich. Um den Krebs in der Brust zu lokalisieren? Hatte sie Schmerzen in dem Foltergerät empfunden? War sie vor oder nach der Diagnose da drin gewesen? Und als die erste Brust erst abgenommen und nur eine Brust im Rahmen der Mammo untersucht worden war, wie hatte man meine Oma in diesem Ausnahmezustand aufgefangen? Hatte jemand ihre Hand gehalten? Wer hatte ihre Tränen getrocknet?

„Sollen wir Ihnen einen neuen Termin besorgen?“

Nein – sollen sie nicht.

„Ja, das wäre nett!“

Was sage ich da? Ich will da nicht rein. Zu sehr denke ich gerade an meine Oma. Ich will nicht die gleiche Geschichte wie sie erleben.

„Ich könnte Ihnen den 9. September um 8.15 Uhr anbieten!“

Noch vier Monate Galgenfrist. Wie war es für meine Oma gewesen? Hatte sie eigentlich Knötchen in ihrer Brust gespürt? Oder war der Krebs bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden?

Darüber wurde nicht gesprochen. Das große Schweigen. Wann hatte Oma eigentlich ihre Tochter über den Verdacht oder die Diagnose informiert?

Oder konnte sie kurzfristig zum Frauenarzt? Wie war das eigentlich gewesen? Ist ihr morgens unter der Dusche ein Knötchen aufgefallen, dass sie erst mal ignoriert hatte? Sind vielleicht die Milchdrüsen. Oder hatte sie doch einen Schreck bekommen und voller Panik den Frauenarzt angerufen? Vielleicht hatte sie auch erst mal Ruhe bewahrt und weiter beobachtet und getastet. Waren noch Knötchen dazugekommen? Wann war der Punkt erreicht, an dem sie sich voller Angst und Hoffnung einen Termin besorgt hatte?

Wie würde ich reagieren? Ehrlich gesagt traue ich mich nicht, meine Brust abzutasten. Zu groß ist die Angst, dass ich ein Knötchen finde. Ich weiß, dass es sträflich ist. Keine Ahnung, ob es zu der Krebsgeschichte meiner Familie gehört, dass man diese kleine, harmlose Berührung vermeidet. Dabei kann ich noch nicht mal sagen, warum ich das nicht mache. Ist es das Loch in mir?

„Kann ich noch etwas für Sie tun?“

Ja, lass mich nicht mit meinen Fragen allein, die wie ein Bienenschwarm in meinen Kopf herumschwirren.

Krebs haben immer nur die anderen, die ich brav bedaure. Krebs macht mich bei anderen sprach- und dialogunfähig. Wie spricht man mit Angehörigen von Krebskranken? „Das tut mir aber leid … wünsche euch alles Gute.“ Was für eine Verarsche. Es schockt mich, ich bin betroffen, aber ich leide nicht mit. Soll man jemandem, der Todesängste hat, sagen: „Das wird schon wieder.“? Eigentlich möchte ich sagen, dass ich sprachlos bin und nicht die richtigen Worte finde. Dabei braucht doch jeder die richtigen Worte. Die individuell richtigen Worte.

Was wären für mich die richtigen Worte? Auf keinen Fall ein mit mitleidsvollem Gesicht Gestammeltes: „Das tut mir aber leid.“

Was waren für Oma die richtigen Worte gewesen? Hatte sie es vielleicht gerade deshalb vor mir verschwiegen? Oder hatte sie von mir eine Reaktion gewollt und meine Eltern hatten das verhindert? Wie hätte ich reagiert? Hätten Oma und ich zusammen geweint?

Ich erlebe gerade am Telefon einen Tsunami an Gefühlen, die das Wort Krebs in mir auslösen. Erinnerungen, unzählige Fragen, Ängste. Gerade jetzt wünsche ich mir den warmen Schoß meiner Oma, auf dem ich als Kind gesessen habe und auf dem sie mich getröstet hat, wenn mich die Tränen übermannten. Sie nahm mich nur in den Arm, streichelte meinen Rücken oder über meinen Kopf, während ich meinen Kopf an ihren Hals schmiegte. Ihre Haare rochen nach Küche und gebratenem Fleisch. Sie sagte nichts. Streichelte mich nur sanft und ließ meine Tränen in ihre Schürze tropfen. Ihr Busen war warm und weich wie das Kissen im Bett nach einer langen Nacht.

Wenn meine Tränen versiegten, holte sie das benutzte Taschentuch aus der Küchenschürze und wischte mein Gesicht trocken. Ein Kuss auf der Stirn besiegelte das Ende meines Kummers. Nicht aber den Grund. „Wenn die Tränen wieder kommen, kommst du auch wieder!“, sagte sie dann. Mehr nicht. Ließ mir die Tür offen. Fragte nie nach dem Grund; urteilte nie; strafte nie.

Wie war es in den Stunden ihrer größten Not gewesen, als ihre Tränen geflossen waren? Hatte es da am Ende ein Taschentuch gegeben? Wie alleine war sie mit ihrer Trauer, ihrer Verzweiflung, ihrer Wut gewesen?

Krebs ist ein Arschloch.

Krebs frisst nicht nur den Körper auf, er zerstört Leben. Das, was uns Menschen ausmacht.

Er zerstört nicht nur das eigene Leben, auch die Beziehungen zu anderen. Wie oft habe ich mich schon zurückgezogen von Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten hatten? Ich wollte das Leid nicht sehen. Wollte nicht sehen, wie agile Menschen dünner und dünner wurden und ein im Bett liegender Schatten ihrer selbst waren. Wollte nicht sehen, wie die Haare verschwanden und die Glatze einen anderen Menschen erscheinen ließ. Wollte keinen menschlichen Körper im Krankenhaus an gnadenlos piepsenden Geräten sterben sehen.

Auch scheute ich mich, die Angehörigen in ihrem Leid zu sehen. Teilzuhaben an dem Unglück. Das lastete und lastet auf meinem Herzen wie ein Betonklotz. Wie soll ich denn mit Angehörigen über die Banalitäten des Alltags reden oder von Beziehungsproblemen berichten? Ein Hohn für die Angehörigen. Wie war es bei Oma gewesen? Hatte sie mit Weggefährten über ihre Krankheit, über das, was sie beschäftigte, sprechen können? Und hatten diese mit ihr darüber reden können oder hatten sie sich zurückgezogen und geschwiegen?

Was hatte Oma, die an einer der beschissensten Krankheiten gelitten hatte, alleine mit sich ausmachen müssen? Wen hatte sie überhaupt an sich heranlassen können? Und kann man jemanden tatsächlich so nahe an sich heranlassen, dass er wirklich teilhat?

Mich nervt schon der Männerschnupfen oder wenn Menschen ihre Wehwehchen als größtes Leid der Menschheit präsentieren und ich mich dem nicht entziehen kann. Vielleicht ist es aber das ureigene Bedürfnis, in seiner vorübergehenden Not gesehen und gehört zu werden. Aber Krebskranke tragen ihr Leid, das ungleich schlimmer ist, nicht mit mitleidheischendem Gejammer zu Markte. Sie machen es mit sich selbst aus. Und schweigen. Hatte es meine Oma auch so gemacht? Hatte sie selbst darüber schweigen wollen und gewollt, dass darüber geschwiegen wird?

Ich frage mich, wie ich reagieren würde, würde ich bei der bevorstehenden Krebsvorsorgeuntersuchung die Diagnose Krebs bekommen. Würde ich zu meinen Freundinnen gehen und sagen: „Ach übrigens, ich habe Krebs!“ Wahrscheinlich nicht. Ich würde mich in mich zurückziehen und noch mehr Fragen in mir spüren. Vielleicht würde mir auch die Endlichkeit bewusst werden und im Spiegel vor mir stehen. Das macht Angst. Große Angst.

Könnte ich meine Gefühle in Worte fassen, dem überhaupt Worte geben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich verstummen, vielleicht sogar stoisch die Krankheit ertragen. Vielleicht aber auch nicht und laut anklagend durch die Welt gehen: „Warum gerade ich?!“ Ja – warum gerade ich, das hatte sich sicherlich meine Oma auch gefragt. Ist die Krankheit eine Strafe? Ist sie Schicksal? Zufall? Pech?

Ich weiß nicht, ob Oma eine Antwort darauf gefunden hatte. Oder ob sie die Gelegenheit gehabt hatte, jemanden danach zu fragen. Das fragende Schweigen um ihre Krankheit und ihren Tod lässt keine Antwort zu.

Einfach eine Brust herzugeben ist eine komplexe Entscheidung. Dann auch noch die zweite. Und der Körper einer Frau ist flach wie ein Brett. Keine weichen Rundungen weisen auf Weiblichkeit hin, also auf die äußeren Symbole. Die Brüste meiner Oma hatten mir als Kind Trost gespendet. Ohne viele Worte. Trost im Schweigen. Nie konnte ich sie ohne Brüste sehen. Mich dennoch an sie schmiegen und ihr Trost geben. Wahrscheinlich hätte sie wieder gesagt, ich solle wieder kommen, wenn ich Trost bräuchte. Jetzt brauche ich Trost, weil ich ihr in diesen Momenten nicht nah sein konnte.

Wie würde es mir gehen, wenn ich meine Brüste verlieren würde? Keine Antwort. Schweigen.

Dass meine Mutter mir die Krankheit und den Tod verschwiegen hat, kann und will ich nicht verzeihen. Es ist, als fehle mir etwas. Ich fühle mich amputiert. Das große Loch ist einfach zu groß für mich. Darüber bin ich traurig und wütend zugleich. Mir wurde das Recht genommen, mitzuleiden und zu trauern. Wie ein Stück Obst, das verfault und weggeworfen wird, war meine Oma entsorgt worden.

Mit welchem Recht konnte meine Mutter so über meine Gefühle und mein Leben entscheiden? Wie konnte sie den Tod einer so wichtigen Person ausklammern und totschweigen? Und das meiner Oma und mir gegenüber? Großeltern und Enkel haben eine besondere Bindung und Beziehung zueinander. Oder sie sollten sie zumindest haben. Großeltern gleichen das aus, was Eltern nicht geben können. In guten und in schlechten Tagen. Die positive Leichtigkeit der Enkel hilft den Großeltern, die Schwere des Alterns und der Vergänglichkeit zu tragen. Die Weisheit und die Geduld der Großeltern helfen den Enkeln, zu wachsen und zu reifen.

Dazu gehört auch die Vergänglichkeit. Mir wurde die Chance geraubt, Vergänglichkeit zu erleben. Die Vergänglichkeit meiner Oma mitzugestalten. Und meine Oma wurde um die wichtige Möglichkeit beraubt, jedes Wort wie eine Botschaft des Erbes weiterzugeben.

Schweigen kann helfen. Schweigen kann den Tod bringen. Warum schweigen wir Menschen? Die, die wir in der Kulturtechnik der Sprache so bewandert sind, wo Hunderte an Worten die Befindlichkeiten ausdrücken können, flüchten in das Schweigen. Um zu vergessen, zu verdrängen, auszuschließen oder zu schützen.

Gibt es richtiges und falsches Schweigen? Wahrscheinlich ja. Wir Menschen sind so hoch entwickelt, intelligent und beredt. Brechen aber dann vor dem menschlichsten allen Lebens, dem Tod, zusammen.

Über Krebs wird zu wenig geredet. Mit den Betroffenen und mit den Angehörigen. Und die Angehörigen reden auch nicht darüber. Wollen anderen nicht auf die Nerven gehen. Aber wie können wir die Krankheit verstehen, wenn wir um die Krankheit herum schweigen? Es geht nicht um medizinische Erklärungen, es geht um das, was meine Oma beschäftigt hat. Hatte sie gedacht: „Es ist jetzt das letzte Mal, dass ich Marmelade gekocht habe. Die wird der Familie dann hoffentlich noch schmecken, wenn ich gegangen bin.“ Oder: „Dieses Geschirr habe ich nie leiden können, aber meine Enkelin mochte es so sehr.“ Hatte sie sich noch Wünsche erfüllen können? Hatte sie jemand nach ihren Wünschen gefragt? Oder wurde auch darüber geschwiegen, weil es sich nicht mehr gelohnt hatte?

Ich vermisse meine Oma so sehr. Ach, könnte ich sie noch etwas fragen. Könnte ich mich noch einmal an sie schmiegen. Könnte ich mit ihr schweigen.

Oma wurde totgeschwiegen. Nicht der Krebs hat sie getötet. Das Schweigen, das Unausgesprochene, war ihr Krebs.

„Sie können etwas für mich tun. Ich würde gerne mal kurz den Arzt was fragen.“

„Aber natürlich, ich stelle sie durch.“

Damit habe ich nicht gerechnet. Was will ich eigentlich vom Arzt?

„Dr. X hier, was kann ich für Sie tun?“

„Sie können mir die Angst vor dem Schweigen nehmen!“

Schweigen

Ich sitze mit dem Telefon in der Hand und wähle die Nummer meines Frauenarztes. Wieder steht die Krebsvorsorge an. Ich wähle und warte auf ein Freizeichen. Natürlich läuft diese furchtbare Musik mit der Bitte, in der Warteschleife zu bleiben. „Sie sind die Nächste!“ Wie kann ein Automat nur so lügen? Natürlich bin ich nicht die Nächste. So ein Quatsch. Diesen Anruf zögere ich nun schon seit Wochen raus. Und nun hänge ich in der Warteschleife und lasse mich von der Musik berieseln. Dabei denke ich: Wer wählt die eigentlich aus? Das können nur Menschen sein, die einen Hang zu Sadomaso haben. Millionenfach werden Anrufer in der Warteschleife mit dieser endlosen Musikschleife gequält. Meine Gedanken schweifen derweil immer mehr ab. Wann hat das eigentlich angefangen? Dieses Unwohlsein vor der Krebsvorsorge?

25 ist ein herrliches Alter. Ich war jung, voller Neugier auf das Leben und meine Zukunft, Reise- und Abenteuerlust. Was kostet die Welt?! Die erste eigene Wohnung war klein, aber mein Reich. Hier konnte ich schalten und walten, wie ich wollte. Sauber machen, wann ich wollte. Männerbesuch empfangen – und wenn es nur für eine Nacht war. Freiheit. Das Elternhaus war weit genug weg, es wurde sich auf das gelegentliche Telefonieren beschränkt. Mit 18 war ich zum ersten Mal zur Krebsvorsorge bei einem Frauenarzt. Was war ich doch blöd und naiv. Als ich aufgerufen wurde und in einer Umkleidekabine Platz nehmen sollte, habe ich mich aus Unsicherheit komplett ausgezogen und stand dann splitterfasernackt vor einem unbekannten Mann: dem Frauenarzt. Sein Gesicht schwankte zwischen Erschrecken und Schmunzeln. Aber er löste die Situation gut auf, dass es mir nicht ganz zu peinlich war. Unvergesslich dieser Moment.

Seitdem ging ich regelmäßig zum Frauenarzt. Mittlerweile betrat ich angezogen das Sprechzimmer. An meinem neuen Wohnort suchte ich mir keinen neuen, sondern fuhr stets gute 50 km zum Frauenarzt meines Vertrauens. Das war für mich mein ganzes Leben wichtig: Beständigkeit bei der Frauenarztwahl. Mit keinem anderen Arzt entsteht diese einzigartige Intimität. Gut – natürlich auch mit dem Zahnarzt.

Ich schweife ab … hänge immer noch in der Schleife. Suche den Anschluss an meinen Anfangsgedanken. In einem Alter, wo die Endlichkeit weit ist und man sich für unverwundbar hält, denkt man nicht an Brüche. Erkennt keine Gefahren. Sieht nicht immer Notwendigkeiten.

Seit mehreren Tagen versuchte ich, meine Eltern telefonisch zu erreichen. Nie ging jemand ran. Merkwürdig. Waren sie verreist und ich habe wieder nicht hingehört? Hatten sie was gesagt?

Nach einer Woche hatte ich endlich meine Mutter erreicht.

„Wo wart ihr denn? Habe versucht, euch zu erreichen!“

„Wir waren zur Beerdigung und dann mussten wir noch im Haus sehen, was wir mitnehmen.“

„Wie? Wer ist denn gestorben? In welchem Haus wart ihr denn Erbschleicher?“

„Oma ist gestorben. Und ich wollte noch das Blümchengeschirr als Erinnerung haben. Papa ist draußen Schnee schippen, ist bei dir auch so viel Schnee?“

Rumms. Fassungslos und sprachlos schaue ich aus dem Fenster. Habe ich eben richtig gehört? Teilt mir meine Mutter mehr oder weniger in Nebensätzen mit, dass meine geliebte Oma – ihre Mutter – gestorben ist und sagt mir kein Wort? Und geht dann in Banalitäten über? Wen interessiert der beschissene Schnee? War sie krank? Ist sie einfach eingeschlafen? Hatte sie einen Herzinfarkt? Warum sagt mir keiner was? Meine Oma wohnte 500 km entfernt und kam ein, zweimal im Jahr zu meinen Eltern. Als Kind war es immer etwas Einmaliges. Omi hatte immer etwas mitgebracht, war zu Schabernack stets bereit und für mich stets etwas Besonderes. Ich liebte sie auf eine eigene Weise, wie einen Schatz, den man nur hin und wieder in der Hand hat. Und nun gab es sie nicht mehr? Was war passiert?

Viele Gedanken gingen mir damals durch den Kopf. Trauer. Fassungslosigkeit. Wut. Entsetzen. Und viele Fragen. Wieso verschwindet ein Mensch einfach so? Das muss ein Irrtum sein. Niemand verschwindet so einfach und landet auf dem Friedhof der Vergessenheit.

Tage später – ich musste erst meine Gedanken sortieren – rief ich meine Eltern an.

„Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt, dass Oma gestorben ist?“

„Sie war erlöst.“

„Das beantwortet nicht meine Frage. Wovon war sie erlöst?“

„Sie hatte Krebs. Brustkrebs!“

„Krebs? Wie lange schon? Warum habt ihr mir nichts davon erzählt?“

„Ich sage es dir ja jetzt!“

Da kam ich nicht weiter. Meine Mutter blockte ab. Sie schloss mich aus. Ich sollte nicht wissen, was mit ihrer Mutter, meiner geliebten Omi, passiert war. Ich hatte nicht geahnt, dass Brustkrebs ein Tabuthema sein kann. Warum redet man nicht darüber?

In mir war es leer und einsam. Ich fühlte mich im Stich gelassen. Ein großes Loch drohte mich zu verschlingen. Was geht hier vor …?

Nach einem Monat waren die Leere und Stille in mir so erdrückend, dass ich meinen ganzen Mut zusammennahm und zu meinen Eltern fuhr. Mit Tausend Fragen im Gepäck.

Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, waren wie immer. Keine Spur von Leere, die ich tief in mir spürte und mich aufzufressen drohte. Keine Spur von Trauer. Keine Spur von Verlust. Ich erfuhr, dass Oma schon seit vielen Jahren mit dem Brustkrebs gekämpft hatte. Erst gab sie die rechte Brust her, dann später die linke. Sie ertrug es mit stoischer Geduld und kämpfte weiter. Mir schien, als ob der Verlust der Brüste für meine Mutter weitaus schlimmer war als die todbringende Krankheit. Es entstand eine Diskussion über die Bedeutung der Weiblichkeit durch die Brüste. Bisher hatte ich mir nie darum Gedanken gemacht. Für meine Mutter war klar: Müsste sie die Brust entfernen lassen, hätte das Leben für sie keinen Sinn mehr. Was für ein hartes Urteil. Ist das weibliche Leben nur lebenswert, wenn man Brüste hat? Meine Mutter hatte jedenfalls eine klare Meinung. Da gab es kein rechts und kein links. Und ich? Ich konnte und kann mich nicht positionieren. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich im akuten Fall denken und reagieren würde. Außerdem schlich sich ein anderer Gedanke ein: Projiziert unsere Gesellschaft Weiblichkeit wirklich lediglich auf die Brüste? Ist es nicht eher eine Reduktion des Weiblichen? Ist dieses äußere Geschlechtsmerkmal so wichtig in unserer Gesellschaft? Wahrscheinlich ja. Warum sonst lassen sich Frauen die Brüste vergrößern und mit Plastik- bzw. Silikonkissen standfest machen? Weil sie sich dann besser fühlen? Glaube ich nicht – weil sie anders gesehen werden. Übergroße gemachte Brüste sollen Weiblichkeit ausstrahlen. Mich würde es stören, dass ich nicht mehr auf den Bauch liegen oder eine Bluse zuknöpfen kann.

Und meine Oma, diese kleine bescheidene Frau, lässt sich ohne großem Aufheben ihre Brüste abnehmen. Bei ihr stand der Lebenswille im Vordergrund. Sie hat gekämpft und alles auf sich genommen. Mehrere Chemotherapien haben ihren Körper und ihre Seele sehr ausgemergelt. Ihre Haare fielen aus und die Perücke musste her. Auch das ertrug sie voller Demut und Kampfeswillen. Ihre jährlichen Besuche bei der Tochter kosteten sie unendlich viel Kraft, sie ließ sie sich aber nicht nehmen.

In all den Jahren habe ich ihr nichts, aber auch gar nichts, angemerkt. Ja, sie war dünner geworden, sah manchmal kraftlos aus und hielt manchmal nur über Stunden meine Hand und ließ mich von meinem Leben erzählen. Daran nahm sie stets großen Anteil.

Die letzten Stunden waren so, wie sie gelebt hat. Ruhig, nicht im Mittelpunkt stehend, in aller Bescheidenheit. Ihr Mann war bis zum letzten Atemzug bei ihr und zwischendurch fragte sie immer, ob auch ich gekommen bin. So ging sie, ohne dass sie noch mal meine Hand halten konnte. Ohne dass ich noch mal ihre Augen blitzen sehen konnte, wenn sie sich über etwas freute. Ohne ein Wort an mich.

Meine Eltern erreichten ihr Haus, als der Bestatter sie bereits abgeholt hatte. „Schade“, soll meine Mutter gesagt haben. Sie wolle doch Abschied nehmen. Vielleicht wollte meine Oma genau das nicht. Sie ist aus dem Kreis des Lebens herausgetreten.

Bleibt die Frage, warum meine Eltern mich nicht über die Krankheit informiert hatten. „Darüber kann man nicht reden, Kind!“ Warum nicht? Alle anderen Krankheiten werden fast zelebriert. Nur über den Brustkrebs meiner Oma wurde geschwiegen? Totgeschwiegen?

Es ändere ja nichts, meinte meine Mutter. Krebs bedeutet Tod. Früher oder später. Damit müsse man sich abfinden. Aber ich wollte mich damit nicht abfinden. Hier war plötzlich ein wichtiger Mensch aus unser aller Leben gegangen und man hatte ihre Krankheit einfach totgeschwiegen? Wie einsam musste sich meine Oma mit der Krankheit gefühlt haben? Hatte sie mit ihrem Mann über ihre Ängste reden können? Wie konnte meine Mutter das alles ausblenden? So viele Fragen schwirrten durch meinen Kopf und ich konnte sie nicht ordnen.

Die Beerdigung war Tage später. Alle Kinder meiner Oma waren da, auch einzelne Enkel. Nur ich nicht. Sie hatten sich für ein Rasengrab entschieden. Eine gruselige Vorstellung, dass der Rasenmäher über den Kopf meiner Oma hinwegfährt. Meine Mutter hat mit den Geschwistern Erinnerungsstücke ausgesucht und dann sind sie wieder gefahren.

„Ich wäre doch zur Beerdigung gekommen!“

„Was hättest du denn da gewollt? Sie war ja schon tot!“

Ja – aber ich hätte diesen Abschied für mich gebraucht. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, hat sie nach mir, nicht nach den anderen Enkeln gefragt. Ich konnte die Verlassenheit körperlich spüren und sie hat sie in den Tod hinein auch gespürt.

Die Musik der Warteschleife reißt mich aus den Gedanken. Eine Stimme sagt, ich solle Geduld haben, bin doch die nächste.

Die Jahre danach wurde der Tod meiner Oma totgeschwiegen. Niemand redete mehr über sie. Niemand hielt die Erinnerung an sie wach. Ihr Krebs wurde zum No-Go. Persona Non Grata. Zum persönlichen Makel. Oma existierte nicht mehr physisch. Sie existierte auch nicht in Worten. Bildern. Gesprächen. Sie war weg. Also ob es sie nie gegeben hätte. Hatte die Krankheit das hervorgerufen? Macht Krebs aus den Hinterbliebenen eine verschworene Gemeinschaft des Schweigens? Es waren keine Fragen zulässig, wie es ihr wohl ergangen war. Es war keine Last zu spüren, sie mit der Krankheit nicht begleitet zu haben. Krebs war ein Dämon geworden, den man verschwieg.

Wie lebt es sich mit dem Wissen, dass man Krebs hat und die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben 50:50 ist? Wie lebt es sich, wenn man auf ein bzw. zwei Körperteile verzichten muss? So, wie meine Oma ihre Brüste opfern musste. Waren auch für sie die Brüste absolute Symbole der Weiblichkeit gewesen? Hatte sie ihren Krebs gehasst? Inwieweit hatte sie den Krebs in ihr Bewusstsein gerückt? Inwieweit hatte der Krebs ihren Alltag bestimmt? Hatte sie ihn gehasst oder als ungeliebten Teil in sich akzeptiert?

Hatte sie gekämpft? Wer war ihr im Kampf beigestanden? War es von Anfang an aussichtslos gewesen? Hatten Hoffnung und Verzweiflung einander abgelöst?

Es sind so viele Fragen, die ich meiner Oma gerne gestellt hätte. Ob sie sie mir beantwortet hätte?

Das Klingeln wird durch eine menschliche Anrede unterbrochen.

„Was kann ich für Sie tun?“

Ja, was kann die Arzthelferin für mich tun?! Vielleicht kann sie mir meine Fragen beantworten. Sie hat doch in ihrem Berufsleben schon öfter Frauen gehabt, die die gleiche Diagnose hatten. Die vielleicht den Krebs besiegt haben. Oder auch nicht. Sie hatte doch bestimmt auch Begegnungen mit den Angehörigen. Oder Hinterbliebenen. Hatten die Fragen, meine Fragen, stellen können?

Ich möchte am liebsten fragen, ob sie mein Loch der Erinnerungen nach 40 Jahren stopfen kann. Dieses Loch, das an eine Kohlegrube im Rheinland erinnert. Schroff, unwirklich, immer tiefer werdend. Ja, das ist es. Dieses Schweigen hat bei mir ein immer größer werdendes Loch hinterlassen, das droht, mich zu verschlucken. Wie ein Monster aus einem Science-Fiction-Film. „Bitte gib mir Futter zum Stopfen“, möchte ich ins Telefon brüllen. Die Erkenntnis trifft mich wie ein 220-Volt-Stromschlag.

Nicht nur Oma ist Opfer des Krebses. Ich auch. Dieses Schweigen hat etwas Toxisches. Etwas Krankmachendes. Eine Ertrinkende im leeren Loch.

„Ich hätte gerne einen Termin zur Krebsvorsorge!“

„Wann waren Sie denn zum letzten Mal? Moment, ich schaue mal nach!“

Na klasse. Es muss ein Jahr her sein oder ist das schon zu lange? War Oma regelmäßig bei der Krebsvorsorge gewesen? Ging man in ihrem Alter überhaupt da hin und ließ einen männlichen Arzt womöglich in die Scheide schauen? Oder war das Schamgefühl bei einer untersuchenden Frau größer?

Hatte sie sich – wie ich jetzt – mit der Zuversicht angemeldet, es würde schon nichts sein? Sich voller Vertrauen in die eigene Gesundheit der leidigen Routineuntersuchung stellend? Einen Termin, den man eben abhaken muss. Wie die Kontrolle beim Zahnarzt. Hatte sie vielleicht schon Zweifel verspürt?

„Hier sehe ich, es war vor einem Jahr. Haben Sie schon Ihren Mammografie-Termin bekommen?“

Wie ein Fallbeil erwischte mich diese Frage. Ja – die Einladung war gekommen. Ich habe den Brief irgendwo hingelegt. Wo nur? Habe ich bewusst verdrängt, zur Mammo zu gehen?

Nach dem Tod von Oma war ich das erste Mal bei der Mammografie gewesen. Wollte sichergehen, dass es mir nicht auch so erginge wie Oma. Etwas Demütigenderes als die Mammo gibt es für Frauen echt nicht. Käme irgendjemand auf die Idee, den Penis und den Hoden des Mannes in einen Schraubstock zu drehen, um zu sehen, ob die Prostata krebsfrei ist? Wahrscheinlich nicht.

Ich hatte schon immer größere Brüste. Eine Frau quetschte meine Brüste zwischen zwei Platten. Schob sie, knetete sie, bis es passte. Den Arm musste ich irgendwohin verschränken. Meine Arme fühlten sich plötzlich überflüssig an. Dann Luft anhalten für das Bild. Die gleiche Prozedur dann noch mal in quer. So muss sich eine Kuh an der Melkmaschine fühlen. Als junge Frau findet man das nicht witzig. Notwendig? Ja, mag sein. Aber warum kann Notwendiges nicht angenehmer sein? Weniger demütigend; weniger quälend; weniger scheiße.

War Oma jemals bei der Mammografie gewesen? Wahrscheinlich. Um den Krebs in der Brust zu lokalisieren? Hatte sie Schmerzen in dem Foltergerät empfunden? War sie vor oder nach der Diagnose da drin gewesen? Und als die erste Brust erst abgenommen und nur eine Brust im Rahmen der Mammo untersucht worden war, wie hatte man meine Oma in diesem Ausnahmezustand aufgefangen? Hatte jemand ihre Hand gehalten? Wer hatte ihre Tränen getrocknet?

„Sollen wir Ihnen einen neuen Termin besorgen?“

Nein – sollen sie nicht.

„Ja, das wäre nett!“

Was sage ich da? Ich will da nicht rein. Zu sehr denke ich gerade an meine Oma. Ich will nicht die gleiche Geschichte wie sie erleben.

„Ich könnte Ihnen den 9. September um 8.15 Uhr anbieten!“

Noch vier Monate Galgenfrist. Wie war es für meine Oma gewesen? Hatte sie eigentlich Knötchen in ihrer Brust gespürt? Oder war der Krebs bei einer Routineuntersuchung festgestellt worden?

Darüber wurde nicht gesprochen. Das große Schweigen. Wann hatte Oma eigentlich ihre Tochter über den Verdacht oder die Diagnose informiert?

Oder konnte sie kurzfristig zum Frauenarzt? Wie war das eigentlich gewesen? Ist ihr morgens unter der Dusche ein Knötchen aufgefallen, dass sie erst mal ignoriert hatte? Sind vielleicht die Milchdrüsen. Oder hatte sie doch einen Schreck bekommen und voller Panik den Frauenarzt angerufen? Vielleicht hatte sie auch erst mal Ruhe bewahrt und weiter beobachtet und getastet. Waren noch Knötchen dazugekommen? Wann war der Punkt erreicht, an dem sie sich voller Angst und Hoffnung einen Termin besorgt hatte?

Wie würde ich reagieren? Ehrlich gesagt traue ich mich nicht, meine Brust abzutasten. Zu groß ist die Angst, dass ich ein Knötchen finde. Ich weiß, dass es sträflich ist. Keine Ahnung, ob es zu der Krebsgeschichte meiner Familie gehört, dass man diese kleine, harmlose Berührung vermeidet. Dabei kann ich noch nicht mal sagen, warum ich das nicht mache. Ist es das Loch in mir?

„Kann ich noch etwas für Sie tun?“

Ja, lass mich nicht mit meinen Fragen allein, die wie ein Bienenschwarm in meinen Kopf herumschwirren.

Krebs haben immer nur die anderen, die ich brav bedaure. Krebs macht mich bei anderen sprach- und dialogunfähig. Wie spricht man mit Angehörigen von Krebskranken? „Das tut mir aber leid … wünsche euch alles Gute.“ Was für eine Verarsche. Es schockt mich, ich bin betroffen, aber ich leide nicht mit. Soll man jemandem, der Todesängste hat, sagen: „Das wird schon wieder.“? Eigentlich möchte ich sagen, dass ich sprachlos bin und nicht die richtigen Worte finde. Dabei braucht doch jeder die richtigen Worte. Die individuell richtigen Worte.

Was wären für mich die richtigen Worte? Auf keinen Fall ein mit mitleidsvollem Gesicht Gestammeltes: „Das tut mir aber leid.“

Was waren für Oma die richtigen Worte gewesen? Hatte sie es vielleicht gerade deshalb vor mir verschwiegen? Oder hatte sie von mir eine Reaktion gewollt und meine Eltern hatten das verhindert? Wie hätte ich reagiert? Hätten Oma und ich zusammen geweint?

Ich erlebe gerade am Telefon einen Tsunami an Gefühlen, die das Wort Krebs in mir auslösen. Erinnerungen, unzählige Fragen, Ängste. Gerade jetzt wünsche ich mir den warmen Schoß meiner Oma, auf dem ich als Kind gesessen habe und auf dem sie mich getröstet hat, wenn mich die Tränen übermannten. Sie nahm mich nur in den Arm, streichelte meinen Rücken oder über meinen Kopf, während ich meinen Kopf an ihren Hals schmiegte. Ihre Haare rochen nach Küche und gebratenem Fleisch. Sie sagte nichts. Streichelte mich nur sanft und ließ meine Tränen in ihre Schürze tropfen. Ihr Busen war warm und weich wie das Kissen im Bett nach einer langen Nacht.

Wenn meine Tränen versiegten, holte sie das benutzte Taschentuch aus der Küchenschürze und wischte mein Gesicht trocken. Ein Kuss auf der Stirn besiegelte das Ende meines Kummers. Nicht aber den Grund. „Wenn die Tränen wieder kommen, kommst du auch wieder!“, sagte sie dann. Mehr nicht. Ließ mir die Tür offen. Fragte nie nach dem Grund; urteilte nie; strafte nie.

Wie war es in den Stunden ihrer größten Not gewesen, als ihre Tränen geflossen waren? Hatte es da am Ende ein Taschentuch gegeben? Wie alleine war sie mit ihrer Trauer, ihrer Verzweiflung, ihrer Wut gewesen?

Krebs ist ein Arschloch.

Krebs frisst nicht nur den Körper auf, er zerstört Leben. Das, was uns Menschen ausmacht.

Er zerstört nicht nur das eigene Leben, auch die Beziehungen zu anderen. Wie oft habe ich mich schon zurückgezogen von Menschen, die die Diagnose Krebs erhalten hatten? Ich wollte das Leid nicht sehen. Wollte nicht sehen, wie agile Menschen dünner und dünner wurden und ein im Bett liegender Schatten ihrer selbst waren. Wollte nicht sehen, wie die Haare verschwanden und die Glatze einen anderen Menschen erscheinen ließ. Wollte keinen menschlichen Körper im Krankenhaus an gnadenlos piepsenden Geräten sterben sehen.

Auch scheute ich mich, die Angehörigen in ihrem Leid zu sehen. Teilzuhaben an dem Unglück. Das lastete und lastet auf meinem Herzen wie ein Betonklotz. Wie soll ich denn mit Angehörigen über die Banalitäten des Alltags reden oder von Beziehungsproblemen berichten? Ein Hohn für die Angehörigen. Wie war es bei Oma gewesen? Hatte sie mit Weggefährten über ihre Krankheit, über das, was sie beschäftigte, sprechen können? Und hatten diese mit ihr darüber reden können oder hatten sie sich zurückgezogen und geschwiegen?

Was hatte Oma, die an einer der beschissensten Krankheiten gelitten hatte, alleine mit sich ausmachen müssen? Wen hatte sie überhaupt an sich heranlassen können? Und kann man jemanden tatsächlich so nahe an sich heranlassen, dass er wirklich teilhat?

Mich nervt schon der Männerschnupfen oder wenn Menschen ihre Wehwehchen als größtes Leid der Menschheit präsentieren und ich mich dem nicht entziehen kann. Vielleicht ist es aber das ureigene Bedürfnis, in seiner vorübergehenden Not gesehen und gehört zu werden. Aber Krebskranke tragen ihr Leid, das ungleich schlimmer ist, nicht mit mitleidheischendem Gejammer zu Markte. Sie machen es mit sich selbst aus. Und schweigen. Hatte es meine Oma auch so gemacht? Hatte sie selbst darüber schweigen wollen und gewollt, dass darüber geschwiegen wird?

Ich frage mich, wie ich reagieren würde, würde ich bei der bevorstehenden Krebsvorsorgeuntersuchung die Diagnose Krebs bekommen. Würde ich zu meinen Freundinnen gehen und sagen: „Ach übrigens, ich habe Krebs!“ Wahrscheinlich nicht. Ich würde mich in mich zurückziehen und noch mehr Fragen in mir spüren. Vielleicht würde mir auch die Endlichkeit bewusst werden und im Spiegel vor mir stehen. Das macht Angst. Große Angst.

Könnte ich meine Gefühle in Worte fassen, dem überhaupt Worte geben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich verstummen, vielleicht sogar stoisch die Krankheit ertragen. Vielleicht aber auch nicht und laut anklagend durch die Welt gehen: „Warum gerade ich?!“ Ja – warum gerade ich, das hatte sich sicherlich meine Oma auch gefragt. Ist die Krankheit eine Strafe? Ist sie Schicksal? Zufall? Pech?

Ich weiß nicht, ob Oma eine Antwort darauf gefunden hatte. Oder ob sie die Gelegenheit gehabt hatte, jemanden danach zu fragen. Das fragende Schweigen um ihre Krankheit und ihren Tod lässt keine Antwort zu.

Einfach eine Brust herzugeben ist eine komplexe Entscheidung. Dann auch noch die zweite. Und der Körper einer Frau ist flach wie ein Brett. Keine weichen Rundungen weisen auf Weiblichkeit hin, also auf die äußeren Symbole. Die Brüste meiner Oma hatten mir als Kind Trost gespendet. Ohne viele Worte. Trost im Schweigen. Nie konnte ich sie ohne Brüste sehen. Mich dennoch an sie schmiegen und ihr Trost geben. Wahrscheinlich hätte sie wieder gesagt, ich solle wieder kommen, wenn ich Trost bräuchte. Jetzt brauche ich Trost, weil ich ihr in diesen Momenten nicht nah sein konnte.

Wie würde es mir gehen, wenn ich meine Brüste verlieren würde? Keine Antwort. Schweigen.

Dass meine Mutter mir die Krankheit und den Tod verschwiegen hat, kann und will ich nicht verzeihen. Es ist, als fehle mir etwas. Ich fühle mich amputiert. Das große Loch ist einfach zu groß für mich. Darüber bin ich traurig und wütend zugleich. Mir wurde das Recht genommen, mitzuleiden und zu trauern. Wie ein Stück Obst, das verfault und weggeworfen wird, war meine Oma entsorgt worden.

Mit welchem Recht konnte meine Mutter so über meine Gefühle und mein Leben entscheiden? Wie konnte sie den Tod einer so wichtigen Person ausklammern und totschweigen? Und das meiner Oma und mir gegenüber? Großeltern und Enkel haben eine besondere Bindung und Beziehung zueinander. Oder sie sollten sie zumindest haben. Großeltern gleichen das aus, was Eltern nicht geben können. In guten und in schlechten Tagen. Die positive Leichtigkeit der Enkel hilft den Großeltern, die Schwere des Alterns und der Vergänglichkeit zu tragen. Die Weisheit und die Geduld der Großeltern helfen den Enkeln, zu wachsen und zu reifen.

Dazu gehört auch die Vergänglichkeit. Mir wurde die Chance geraubt, Vergänglichkeit zu erleben. Die Vergänglichkeit meiner Oma mitzugestalten. Und meine Oma wurde um die wichtige Möglichkeit beraubt, jedes Wort wie eine Botschaft des Erbes weiterzugeben.

Schweigen kann helfen. Schweigen kann den Tod bringen. Warum schweigen wir Menschen? Die, die wir in der Kulturtechnik der Sprache so bewandert sind, wo Hunderte an Worten die Befindlichkeiten ausdrücken können, flüchten in das Schweigen. Um zu vergessen, zu verdrängen, auszuschließen oder zu schützen.

Gibt es richtiges und falsches Schweigen? Wahrscheinlich ja. Wir Menschen sind so hoch entwickelt, intelligent und beredt. Brechen aber dann vor dem menschlichsten allen Lebens, dem Tod, zusammen.

Über Krebs wird zu wenig geredet. Mit den Betroffenen und mit den Angehörigen. Und die Angehörigen reden auch nicht darüber. Wollen anderen nicht auf die Nerven gehen. Aber wie können wir die Krankheit verstehen, wenn wir um die Krankheit herum schweigen? Es geht nicht um medizinische Erklärungen, es geht um das, was meine Oma beschäftigt hat. Hatte sie gedacht: „Es ist jetzt das letzte Mal, dass ich Marmelade gekocht habe. Die wird der Familie dann hoffentlich noch schmecken, wenn ich gegangen bin.“ Oder: „Dieses Geschirr habe ich nie leiden können, aber meine Enkelin mochte es so sehr.“ Hatte sie sich noch Wünsche erfüllen können? Hatte sie jemand nach ihren Wünschen gefragt? Oder wurde auch darüber geschwiegen, weil es sich nicht mehr gelohnt hatte?

Ich vermisse meine Oma so sehr. Ach, könnte ich sie noch etwas fragen. Könnte ich mich noch einmal an sie schmiegen. Könnte ich mit ihr schweigen.

Oma wurde totgeschwiegen. Nicht der Krebs hat sie getötet. Das Schweigen, das Unausgesprochene, war ihr Krebs.

„Sie können etwas für mich tun. Ich würde gerne mal kurz den Arzt was fragen.“

„Aber natürlich, ich stelle sie durch.“

Damit habe ich nicht gerechnet. Was will ich eigentlich vom Arzt?

„Dr. X hier, was kann ich für Sie tun?“

„Sie können mir die Angst vor dem Schweigen nehmen!“