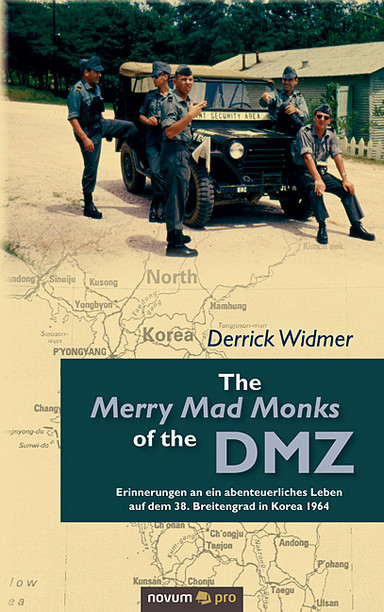

The Merry Mad Monks of the DMZ

Erinnerungen an ein abenteuerliches Leben auf dem 38. Breitengrad in Korea 1964

Derrick Widmer

EUR 21,90

EUR 13,99

Format: 13,5 x 21,5 cm

Seitenanzahl: 318

ISBN: 978-3-99003-757-7

Erscheinungsdatum: 09.09.2011

Nach dem heute fast vergessenen grausamen Koreakrieg (1950-1953) beschließt die Schweizer Regierung 1953 eine Delegation von Armeeangehörigen als Maßnahme zur Überwachung des Waffenstillstandsvertrags nach Korea zu schicken. Derrick Widmer ist einer von ihnen. Die persönlichen Erlebnisse und Beobachtungen des Autors und seine authentischen Briefe an seine Eltern machen das Buch zu einem lebendigen Zeitdokument.

<strong>Vorwort</strong>

Auch die Schweiz hatte einst Kolonien, allerdings nicht auf fernen Kontinenten und in fremden Landen, sondern auf ihrem eigenen Territorium. Bis Napoleon die Schweiz besetzte und der alten Eidgenossenschaft ein Ende bereitete, gab es sogenannte gemeine Herrschaften, die von den vollwertigen Kantonen verwaltet wurden. Aargau, Thurgau, St. Gallen, die Waadt und das Tessin wurden erst 1803 zu eigenständigen Kantonen. Ein paar Jahrhunderte früher hatten die Eidgenossen mit ihren Feldzügen in Oberitalien fern der Heimat Eroberungen angestrebt. Nach der Niederlage in der Schlacht bei Marignano im Jahr 1515 gab man diese Vorhaben in weiser Voraussicht auf. Danach gehörte die Eidgenossenschaft zu den wenigen europäischen Ländern, die im Zeitalter des Imperialismus keine Überseebesitzungen hatten.

Bemerkenswert ist, dass es trotz dieser kolonialpolitischen Abstinenz in der ganzen Welt Schweizer gibt. Man trifft sie in Bhutan und auf Kalimantan, in Halifax und in Yaoundé an. In der Vergangenheit konnten diese wackeren Eidgenossen – anders als die Briten und Franzosen, Holländer und Portugiesen – nicht mit der Unterstützung einer Kolonialverwaltung in ferne Lande aufbrechen. Sie mussten die Übersiedlung aus eigenen Stücken wagen und waren auf sich selbst angewiesen. Umso eindrücklicher ist vor diesem Hintergrund die traditionelle Weltläufigkeit der Schweizer. Heute, da das Reisen rund um den Globus zur alltäglichen Gewohnheit geworden ist, hat der Aufbruch in die Ferne viel von der früheren Faszination verloren.

In seinem Buch greift Derrick Widmer auf eine Zeit zurück, da ferne Lande und ferne Kulturen noch eine echte Herausforderung waren. Die Eindrücke und Erfahrungen, die er uns in seinem Text lebhaft schildert, scheinen in mancher Hinsicht einer ganz anderen Zeit anzugehören. Bei näherem Betrachten stellt sich indessen heraus, dass vieles gleich geblieben ist – nicht zuletzt die Dynastie der Kims!

Jedes Kapitel in Derricks Buch ist ein farbiges Mosaiksteinchen, das sich mit zahlreichen anderen Steinchen zu einem eindrücklichen Gesamtbild des Fernsten Ostens in einer schicksalsträchtigen Zeit zusammenfindet. Ein guter Schuss Humor fehlt dabei nicht, wie sich dies für einen Weltenreisenden wie Derrick Widmer gehört. Nur wer sich selbst nicht dauernd ernst nimmt, wird es schaffen, in fremden Kulturen die feinen Nuancen zu erkennen und die Zwischentöne zu hören. Dies wiederum, nicht der grobe Sensationalismus, der von den Medien gepflegt wird, und auch nicht der Obskurantismus, der nur allzu häufig akademische Ergüsse prägt, vermag dem Leser allein einen angemessenen und gerechten Zugang zu fremden Kulturen, fremden Bräuchen und fremden Menschen zu vermitteln.

Urs Schöttli

im Oktober 2010

Urs Schöttli studierte Philosophie an der Universität Basel und war zwischen 1983 und 1989 Südostasienkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Danach folgten weitere berufliche Auslandsaufenthalte in Spanien und Portugal. Seit 1996 ist er wieder bei der NZZ als Korrespondent für Hongkong, Tokio und Peking tätig.

Derrick Widmer

The past is the unseen hand that

molds the present.

Edwin O. Reischauer

<strong>Join the Army and see the World</strong>

Als ich Ende September 1963 nach einem spannenden Studienjahr in den Vereinigten Staaten etwas überstürzt nach Bern zu meinen Eltern und Geschwistern zurückkehrte, wusste ich nicht genau, wie mein persönliches und berufliches Leben weitergehen sollte. Nachdem sich die große Freude des Wiedersehens mit meiner Familie, an der ich sehr hing, etwas gelegt hatte, empfand ich eine gewisse Leere und das Leben in Bern – nach den Erlebnissen in der großen, weiten Welt – wenig aufregend und recht provinziell. Zudem vermisste ich meine amerikanische Freundin. Dennoch war mir bereits klar, dass ich ernsthaft nach einer interessanten Stelle Ausschau halten musste und endlich Geld verdienen sollte. Dabei schwebte mir – allerdings ziemlich verschwommen – eine internationale juristische oder wirtschaftliche Tätigkeit vor. Um genügend Zeit für einen weiteren Versuch eines neuen unkonventionellen Karriereschritts zu gewinnen, fragte ich in der Anwaltskanzlei meines ehemaligen Arbeitgebers an, ob ich temporär dort wieder arbeiten könne, was mir zu meiner großen Beruhigung umgehend bestätigt wurde. Bereits im Dezember konnte ich meine alte Tätigkeit in einem bekannten Anwaltsbüro der Stadt Bern aufnehmen.

Als ich an einem für schweizerische Verhältnisse erstaunlich warmen Tag anfangs November 1963 in leicht depressiver Stimmung mit meinem unschweizerischen, das heißt, auffallend bunten amerikanischen Sportshemd (die Kleidermode war damals noch nicht globalisiert) die nahe bei unserem Haus gelegene Postfiliale betrat, traf ich dort einen alten Bekannten, der Mitglied meiner Studentenverbindung war und im Militär den Rang eines Obersten im Generalstab innehatte. Er erzählte mir, dass er vor Kurzem aus Korea als stellvertretender Missionschef der „Neutral Nations Supervisory Commission, Swiss Delegation“ nach Bern zurückgekehrt sei und dass an diesem aufregenden Ort am 38. Breitengrad in Korea ein jüngerer Offizier als Generalsekretär gesucht werde, wobei dieser Jurist sein solle und wenn möglich Amerika-Erfahrung haben müsse. Meine offenbar immer noch nicht vollständig ausgelebte Abenteuerlust fing mich an zu kitzeln. Spontan erklärte ich meinem Bekannten, dies würde mich interessieren und ob er sich noch genauer über jene Stelle erkundigen und mich, wenn möglich, auch gleich für besagten Posten empfehlen könne. Dies versprach er zu tun und bereits nach vierzehn Tagen telefonierte er mir, dass der schweizerische Delegationsleiter in Korea an einer Bewerbung meinerseits grundsätzlich interessiert sei. Ich musste in der Folge beim Chef der Adjutantur der Armee in Bern, Oberst Mario Marguth, vorsprechen und mich aufgrund meiner inzwischen erfolgten schriftlichen Bewerbung ausfragen und gleichzeitig über die vorgesehene Tätigkeit in Korea instruieren lassen. Bereits nach kurzer Zeit stand fest, dass ich den bisherigen Amtsinhaber, Oberleutnant Armin Meyer, im April 1964 ablösen könne. Gleich zu Beginn wurde ich anhand einiger Briefings über die „Dos and Don’ts“ im Land der Morgenstille (morning calm) informiert.

Ein Armeeangehöriger begleitete mich eines Tages in Bern noch in ein Schuhgeschäft, wo ich zwei Paar qualitativ hochwertige schwarze Bally-Halbschuhe von der Armee gratis verpasst erhielt. Auf der linken Schulter meiner grünen Offiziersjacke wurde im Zeughaus eine horizontal angefertigte, diskrete, fünf Zentimeter lange rote Anschrift mit „Switzerland“ aufgenäht (heute sind auf jeder Militäruniform ein kleines Schweizerkreuz und die Bezeichnung „Suisse“). Nachdem ich noch verschiedene Impfungen über mich ergehen lassen musste – eine sogar gegen die Pest –, wurde mir erst so richtig bewusst, dass ab April 1964 die Armee für mich sorgen würde und bis zur Ankunft in Korea deshalb nichts mehr schiefgehen konnte. Ich erhielt noch eine maßgeschneiderte grüne Offiziersuniform für den Sommer aus leichtem grünem Stoff (ohne Futter). Ferner wurde ich mit neuen grünen Hemden ausgerüstet und erhielt eine speziell für die Mitglieder der Koreamission entwickelte Handtasche, die genau unter die damaligen Flugzeugsitze passte. Zudem wurde mir ein „Passport Spécial“ mit einem Visum für die USA ausgehändigt; dabei handelte es sich um ein spezielles Visum für „offizielle Vertreter“ befreundeter Staaten.

Dieser beinahe fürsorgliche Service der Schweizer Armee für den Dienst in einem weit entfernten Land kam mir irgendwie vor wie die bis heute berühmte Darstellung auf dem amerikanischen Rekrutierungsplakat, das Uncle Sam darstellt, der für die Armee wirbt (bereits im Ersten Weltkrieg entstanden) – neben der Freiheitsstatue in New York die bedeutendste Nationalfigur der Vereinigten Staaten. Der Titel des Plakats lautet: „I Want You For U. S. Army“. Uncle Sam wird dabei als ein hagerer, älterer Mann mit Ziegenbart und schwarzem Zylinder dargestellt, der die Nationalfarben der USA trägt und mit ausgestrecktem Zeigefinger von der Plakatwand auf den Zuschauer streng hinunterblickt und mit dem berühmten Slogan wirbt: „Join The Army And See The World“. Dieser Verlockung, mit der Armee – in meinem Fall der Schweizer Armee – noch mehr von der Welt zu sehen, war ich schlussendlich auch erlegen. Ich sollte es nicht bereuen!

Ich wusste damals praktisch nichts über Korea. Dieses Land war sowohl meiner Wahrnehmung als auch derjenigen der meisten Europäer weitgehend entzogen und ein abgelegenes Land geblieben. Wie ich auf einer Weltkarte feststellen konnte, ist Korea eine ungefähr 1’000 Kilometer lange Halbinsel, die ins Japanische Meer hineinragt. 200 Kilometer südöstlich der Südspitze von Korea befinden sich die japanischen Inseln Honshu und Kyushu. Im Westen, über das gelbe Meer, trennen 190 Kilometer Korea und China. Im Norden grenzt das Land an die Mandschurische Ebene, wobei der Fluss Yalu die natürliche Grenze zu Nordostchina bildet. Mit dem russischen Fernen Osten ist die gemeinsame Grenze nur 16 Kilometer lang. Über 70 Prozent der Fläche von Korea ist gebirgig.

In ethnischer Hinsicht ist Korea weitgehend homogen. Trotz der viele Jahrhunderte währenden politischen und kulturellen Vorherrschaft Chinas und zuletzt Japans gelang es den Koreanern, eine eigenständige Kultur und Sprache zu entwickeln.

Nach meinem aufregenden Studienaufenthalt in Amerika und Mexiko 1962/63 hatte ich mich schnell wieder an die tägliche Arbeit als Anwalt gewöhnt; auch die etwas provinzielle Stadt Bern mit ihrer gemütlichen Ausstrahlung erschien mir zunehmend erträglicher zu sein. Der Gedanke, im Kalten Krieg in die vielleicht doch nicht ganz ungefährliche demilitarisierte Zone in Korea umzuziehen, tagtäglich nur unter Männern in einem Camp zu leben und zudem weitab von der Zivilisation, ging mir allmählich etwas unter die Haut und es kamen in mir zunehmend Zweifel auf, ob mein spontaner Entschluss, mich schon wieder weit weg von der Familie und Freunden abzusetzen und gewissermaßen erneut ins Unbekannte einzutauchen, wohl richtig gewesen sei.

<strong>Von Bern via New York nach Korea</strong>

Plötzlich war es dann aber so weit: Am 14. April 1964, ausgerüstet mit einer von der Armee zur Verfügung gestellten praktischen Handtasche und zwei schweren schwarzen Offizierskoffern, begleitete mich meine Schwester Silvia auf den Berner Bahnhof. Dort traf ich zu einer kurzen Besprechung Auguste Geiser in Zivilkleidung, seines Zeichens Diplomat im Rang eines Botschaftsrates, und schon bald mein neuer Missionschef in Generalsuniform (bis Ende 2007 war immer ein Diplomat in Uniform Delegationsleiter; dies hat sich seither vom militärischen Diplomaten zum diplomatischen Militär gewandelt). In Basel machte ich mich bald darauf mit dem stellvertretenden Missionsleiter (Alternate), Major Albert Christen bekannt. Beim Umsteigen in den deutschen Zug von Basel nach Frankfurt wurden wir von einem Wachtmeister der Bundespolizei in Basel vorsorglich begleitet, und zwar bis Baden-Baden, dem ersten Halt auf deutschem Territorium; diese Maßnahme wurde ergriffen, um zu vermeiden, dass die beiden uniformierten Offiziere mit ihren rot-weiß angemalten Koffern beim Grenzübergang am deutschen Zoll irgendwelche Scherereien erdulden mussten oder fälschlicherweise von den deutschen Behörden sogar als Deserteure verdächtigt würden.

Bereits am Mittag trafen wir im komfortablen TEE-Zug in Frankfurt ein, wo wir uns beim „U. S. Forces Transportation Office“ meldeten. Anschließend fuhren wir sofort auf den Rhein-Main-Flugplatz der U. S. Air Force, der sich unmittelbar neben dem zivilen Flugplatz befand. Nachdem wir auf der amerikanischen Airbase Rhein-Main angekommen waren, bezogen wir in einem nahe gelegenen Hotel unsere Zimmer. Den Abend verbrachten wir im Zentrum von Frankfurt, wo wir es uns wohl sein ließen und uns eine aktuelle Filmkomödie zu Gemüte führten. Der Titel des Films lautete: „Paris – When It Sizzles“. Die sogenannte Tagline lautete: „Relax … It’s all right to laugh at this tender love story!“ Audrey Hepburn spielte in diesem Film „A sprightly young assistant of a Hollywood screenwriter“ zusammen mit William Holden. Seit ich während meiner Gymnasialzeit in Bern im Jahr 1953 die Filmromanze „Roman Holiday“ mit Gregory Peck und Audrey Hepburn gesehen hatte, war ich von dieser Schauspielerin so fasziniert, dass mir sogar ein schwacher Film wie „Paris – When It Sizzles“ Freude bereitete.

Am zweiten Tag bestiegen wir ein amerikanisches Militärflugzeug mit Propellern und vier Kolbentriebmotoren, das keine Fenster hatte, vollständig überfüllt und dazu noch schlecht klimatisiert war. So etwas wie „In-flight Entertainment“ gab es damals noch nicht. Die maximale Flughöhe lag bei solchen Flugzeugen zwischen 5000 und 7000 Metern. Das schlechte Wetter bewirkte ein ständiges Rütteln der Maschine, sodass ich bei der Ankunft in McGuire in der Nähe von Philadelphia richtig froh war, das fensterlose Transportmittel nach 13 Stunden Flugzeit mit leichter Magenverstimmung schleunigst verlassen zu können, um an die frische Luft zu gelangen. Mit großem Glück erreichten wir um 17 Uhr den letzten Bus nach New York, wo wir nach eineinhalb Stunden eintrafen. Vom New Jersey Turnpike herkommend, bot sich in der Abendsonne eine fantastische Sicht auf die jetzt besonders plastisch wirkenden Wolkenkratzer von Manhattan und die glänzenden Spiegelungen dieser Ansammlung von gewaltigen Türmen im East River. Ich wurde schon auf dem Weg nach New York vollständig Amerika-krank und war vor Freude, wieder in der amerikanischen Metropole zu sein, ganz außer mir. Die Aufregung steigerte sich fast ins Unermessliche, weil es mir am Flugplatz McGuire in letzter Minute gelungen war, meine amerikanische Freundin – die ich während meiner Studienzeit in Chicago 1963 kennen- und schätzen gelernt hatte – telefonisch zu erreichen, und sie versprochen hatte, mich in Manhattan zu treffen.

Mit meinen guten Kenntnissen von Manhattan wurde ich für Major Christen – der Amerika überhaupt nicht kannte – sogleich der routinierte Fremdenführer in Schweizer Uniform. Mehrere Male wurden wir bei unserem Marsch durch Manhattan von Schweizern begrüßt, die nicht schlecht über die beiden strammen Eidgenossen in Offiziersuniform staunten. Plötzlich tauchte eine Schar netter junger Schweizer Touristinnen auf, die mich aufgeregt nach dem Weg zur Fifth Avenue fragten. Ohne zu zögern und als ob ich schon seit langer Zeit in Manhattan wohnen und stets eine Uniform der Schweizer Armee tragen würde, zeigte ich ihnen den richtigen Weg und salutierte lässig, drehte mich um und marschierte mit Christen weiter. Die jungen Damen waren sprachlos und lachten verlegen. Einige Minuten später befanden sich die beiden Offiziere selber an der Fifth Avenue auf dem Weg zum Rockefeller Center. Was für eine neue Überraschung, als ich ganz zufällig einen jungen Amerikaner, Leroy Schwartz, antraf, der sein ganzes Medizinstudium in Bern absolviert hatte, wo ich zum Studieren oftmals den Lesesaal der Stadtbibliothek benützte und an vielen Festen in Bern mit dabei gewesen war. So sprachen wir während circa zehn Minuten auf der 5th Avenue miteinander Berndeutsch (er redete fast ohne Akzent) und schwärmten von der guten gemütlichen Studienzeit in Bern.

Das Rockefeller Ice Scating Rink hatte ich mit „DD“, meiner amerikanischen Freundin, als Treffpunkt abgemacht, wobei sie bereits wusste, dass ich in Begleitung eines Majors erscheinen und noch am gleichen Abend wieder nach Philadelphia zurückkehren würde.. Der kleine, aber charmante Ice Scating Rink neben dem riesigen Rockefeller Center war noch in Betrieb und ich musste automatisch an den Film „Sunday in New York“ (1963) mit Jane Fonda denken. Nachdem ich DD vier Monate lang nicht mehr gesehen hatte, war es fast ein dramatischer Augenblick, als sie nach kurzer Wartezeit am Treffpunkt auftauchte.

Da Albert Christen schon viel vom berühmten Playboy Club gehört hatte und am liebsten dorthin gehen wollte, beschlossen wir, zu dritt dieses damals begehrte Lokal aufzusuchen. Als wir am Eingang des Playboy Clubs (5 East 59th Street), der 1962 gegründet worden war, angelangt waren, mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass es sich um einen Privatclub handelte und wir ohne einen entsprechenden Schlüssel, der als Mitgliederausweis diente, keine Chance für einen Eintritt hatten. Wie wir am anderen Tag herausfanden, war Playboy-Club-Mitglied zu sein damals ein Statussymbol. Nur circa 20 Prozent der Clubmitglieder, die den berühmten Schlüssel besaßen, frequentierten in Wirklichkeit den Club. Wir hatten aber wieder großes Glück: Ein Amerikaner, der mit seiner Begleiterin ebenfalls am Eingang stand und Mitglied war, erklärte dem Respekt einflößenden Türsteher, der uns zuerst nicht hineinlassen wollte, dass wir seine Gäste seien. So standen wir plötzlich in diesem sagenhaften Club und verbrachten zusammen einen Abend in Hochstimmung. Beim koketten Servieren von Drinks und Essen gingen die Bunnys jeweils in die Knie, sodass der offene Einblick in die Busenwunder den beiden Eidgenossen doch recht verblüffend vorkam. 1964 war Amerika noch stark vom Puritanismus geprägt und die berühmten blonden Playboy-Bunnys mit langen unbedeckten Beinen stellten für die damaligen Zeiten – selbst für Europäer – fast etwas magisch Verbotenes dar. Wir hatten natürlich keine Ahnung, dass Lauren Hutton – „The world’s first Supermodel“ (25 Mal auf dem Titelbild der Vogue) und berühmte Filmschauspielerin – von 1963 bis 1964 hier als Bunny gearbeitet hatte. Es gehörte zum Konzept des Clubs, dass für die Unterhaltung weltberühmte Entertainer wie Ray Charles, Bing Crosby, Dizzy Gillespie, Peggy Lee und Ginger Rogers auftraten. Der erste Playboy Club wurde 1960 in Chicago eröffnet. Der Club war ein Ausdruck des Zeitgeistes der frühen Sechzigerjahre (als Amerika gerade im Begriff war, das puritanische Zeitalter zu überwinden), jedoch ab 1968 – als die Protestbewegungen gegen den Vietnamkrieg immer vehementer wurden und die nun emanzipierten Flower-Power-Mädchen einen lockereren Lebensstil einführten – nicht mehr so erfolgreich.

Als wir gegen 23 Uhr bezahlen wollten, erklärte das uns bedienende Bunny, dass die hohe Rechnung für uns alle drei bereits beglichen worden sei, und zwar von dem uns völlig unbekannten Amerikaner – nämlich demjenigen, der uns vor der Tür zum Club spontan zum Eintritt als seine Gäste eingeladen hatte. Solche Großzügigkeit eines unbekannten Gastgebers war den beiden Schweizern weder im Militärdienst noch sonst wo widerfahren. Die beiden Militärs mussten nämlich um Mitternacht einen Bus mitten in New York erwischen, der sie in zwei Stunden Fahrtzeit auf die Philadelphia Airbase bringen würde.

Trotz der eher künstlichen Hochstimmung im Club merkte ich während des ganzen Abends, dass ich mich immer noch stark mit meiner amerikanischen Freundin verbunden fühlte und der Abend durch die Anwesenheit meines militärischen Vorgesetzten ziemlich verkrampft und unnatürlich ablief. Wir verspürten ein unwiderstehliches Verlangen, allein zu sein, was aber ein Ding der Unmöglichkeit war.

Auch die Schweiz hatte einst Kolonien, allerdings nicht auf fernen Kontinenten und in fremden Landen, sondern auf ihrem eigenen Territorium. Bis Napoleon die Schweiz besetzte und der alten Eidgenossenschaft ein Ende bereitete, gab es sogenannte gemeine Herrschaften, die von den vollwertigen Kantonen verwaltet wurden. Aargau, Thurgau, St. Gallen, die Waadt und das Tessin wurden erst 1803 zu eigenständigen Kantonen. Ein paar Jahrhunderte früher hatten die Eidgenossen mit ihren Feldzügen in Oberitalien fern der Heimat Eroberungen angestrebt. Nach der Niederlage in der Schlacht bei Marignano im Jahr 1515 gab man diese Vorhaben in weiser Voraussicht auf. Danach gehörte die Eidgenossenschaft zu den wenigen europäischen Ländern, die im Zeitalter des Imperialismus keine Überseebesitzungen hatten.

Bemerkenswert ist, dass es trotz dieser kolonialpolitischen Abstinenz in der ganzen Welt Schweizer gibt. Man trifft sie in Bhutan und auf Kalimantan, in Halifax und in Yaoundé an. In der Vergangenheit konnten diese wackeren Eidgenossen – anders als die Briten und Franzosen, Holländer und Portugiesen – nicht mit der Unterstützung einer Kolonialverwaltung in ferne Lande aufbrechen. Sie mussten die Übersiedlung aus eigenen Stücken wagen und waren auf sich selbst angewiesen. Umso eindrücklicher ist vor diesem Hintergrund die traditionelle Weltläufigkeit der Schweizer. Heute, da das Reisen rund um den Globus zur alltäglichen Gewohnheit geworden ist, hat der Aufbruch in die Ferne viel von der früheren Faszination verloren.

In seinem Buch greift Derrick Widmer auf eine Zeit zurück, da ferne Lande und ferne Kulturen noch eine echte Herausforderung waren. Die Eindrücke und Erfahrungen, die er uns in seinem Text lebhaft schildert, scheinen in mancher Hinsicht einer ganz anderen Zeit anzugehören. Bei näherem Betrachten stellt sich indessen heraus, dass vieles gleich geblieben ist – nicht zuletzt die Dynastie der Kims!

Jedes Kapitel in Derricks Buch ist ein farbiges Mosaiksteinchen, das sich mit zahlreichen anderen Steinchen zu einem eindrücklichen Gesamtbild des Fernsten Ostens in einer schicksalsträchtigen Zeit zusammenfindet. Ein guter Schuss Humor fehlt dabei nicht, wie sich dies für einen Weltenreisenden wie Derrick Widmer gehört. Nur wer sich selbst nicht dauernd ernst nimmt, wird es schaffen, in fremden Kulturen die feinen Nuancen zu erkennen und die Zwischentöne zu hören. Dies wiederum, nicht der grobe Sensationalismus, der von den Medien gepflegt wird, und auch nicht der Obskurantismus, der nur allzu häufig akademische Ergüsse prägt, vermag dem Leser allein einen angemessenen und gerechten Zugang zu fremden Kulturen, fremden Bräuchen und fremden Menschen zu vermitteln.

Urs Schöttli

im Oktober 2010

Urs Schöttli studierte Philosophie an der Universität Basel und war zwischen 1983 und 1989 Südostasienkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Danach folgten weitere berufliche Auslandsaufenthalte in Spanien und Portugal. Seit 1996 ist er wieder bei der NZZ als Korrespondent für Hongkong, Tokio und Peking tätig.

Derrick Widmer

The past is the unseen hand that

molds the present.

Edwin O. Reischauer

<strong>Join the Army and see the World</strong>

Als ich Ende September 1963 nach einem spannenden Studienjahr in den Vereinigten Staaten etwas überstürzt nach Bern zu meinen Eltern und Geschwistern zurückkehrte, wusste ich nicht genau, wie mein persönliches und berufliches Leben weitergehen sollte. Nachdem sich die große Freude des Wiedersehens mit meiner Familie, an der ich sehr hing, etwas gelegt hatte, empfand ich eine gewisse Leere und das Leben in Bern – nach den Erlebnissen in der großen, weiten Welt – wenig aufregend und recht provinziell. Zudem vermisste ich meine amerikanische Freundin. Dennoch war mir bereits klar, dass ich ernsthaft nach einer interessanten Stelle Ausschau halten musste und endlich Geld verdienen sollte. Dabei schwebte mir – allerdings ziemlich verschwommen – eine internationale juristische oder wirtschaftliche Tätigkeit vor. Um genügend Zeit für einen weiteren Versuch eines neuen unkonventionellen Karriereschritts zu gewinnen, fragte ich in der Anwaltskanzlei meines ehemaligen Arbeitgebers an, ob ich temporär dort wieder arbeiten könne, was mir zu meiner großen Beruhigung umgehend bestätigt wurde. Bereits im Dezember konnte ich meine alte Tätigkeit in einem bekannten Anwaltsbüro der Stadt Bern aufnehmen.

Als ich an einem für schweizerische Verhältnisse erstaunlich warmen Tag anfangs November 1963 in leicht depressiver Stimmung mit meinem unschweizerischen, das heißt, auffallend bunten amerikanischen Sportshemd (die Kleidermode war damals noch nicht globalisiert) die nahe bei unserem Haus gelegene Postfiliale betrat, traf ich dort einen alten Bekannten, der Mitglied meiner Studentenverbindung war und im Militär den Rang eines Obersten im Generalstab innehatte. Er erzählte mir, dass er vor Kurzem aus Korea als stellvertretender Missionschef der „Neutral Nations Supervisory Commission, Swiss Delegation“ nach Bern zurückgekehrt sei und dass an diesem aufregenden Ort am 38. Breitengrad in Korea ein jüngerer Offizier als Generalsekretär gesucht werde, wobei dieser Jurist sein solle und wenn möglich Amerika-Erfahrung haben müsse. Meine offenbar immer noch nicht vollständig ausgelebte Abenteuerlust fing mich an zu kitzeln. Spontan erklärte ich meinem Bekannten, dies würde mich interessieren und ob er sich noch genauer über jene Stelle erkundigen und mich, wenn möglich, auch gleich für besagten Posten empfehlen könne. Dies versprach er zu tun und bereits nach vierzehn Tagen telefonierte er mir, dass der schweizerische Delegationsleiter in Korea an einer Bewerbung meinerseits grundsätzlich interessiert sei. Ich musste in der Folge beim Chef der Adjutantur der Armee in Bern, Oberst Mario Marguth, vorsprechen und mich aufgrund meiner inzwischen erfolgten schriftlichen Bewerbung ausfragen und gleichzeitig über die vorgesehene Tätigkeit in Korea instruieren lassen. Bereits nach kurzer Zeit stand fest, dass ich den bisherigen Amtsinhaber, Oberleutnant Armin Meyer, im April 1964 ablösen könne. Gleich zu Beginn wurde ich anhand einiger Briefings über die „Dos and Don’ts“ im Land der Morgenstille (morning calm) informiert.

Ein Armeeangehöriger begleitete mich eines Tages in Bern noch in ein Schuhgeschäft, wo ich zwei Paar qualitativ hochwertige schwarze Bally-Halbschuhe von der Armee gratis verpasst erhielt. Auf der linken Schulter meiner grünen Offiziersjacke wurde im Zeughaus eine horizontal angefertigte, diskrete, fünf Zentimeter lange rote Anschrift mit „Switzerland“ aufgenäht (heute sind auf jeder Militäruniform ein kleines Schweizerkreuz und die Bezeichnung „Suisse“). Nachdem ich noch verschiedene Impfungen über mich ergehen lassen musste – eine sogar gegen die Pest –, wurde mir erst so richtig bewusst, dass ab April 1964 die Armee für mich sorgen würde und bis zur Ankunft in Korea deshalb nichts mehr schiefgehen konnte. Ich erhielt noch eine maßgeschneiderte grüne Offiziersuniform für den Sommer aus leichtem grünem Stoff (ohne Futter). Ferner wurde ich mit neuen grünen Hemden ausgerüstet und erhielt eine speziell für die Mitglieder der Koreamission entwickelte Handtasche, die genau unter die damaligen Flugzeugsitze passte. Zudem wurde mir ein „Passport Spécial“ mit einem Visum für die USA ausgehändigt; dabei handelte es sich um ein spezielles Visum für „offizielle Vertreter“ befreundeter Staaten.

Dieser beinahe fürsorgliche Service der Schweizer Armee für den Dienst in einem weit entfernten Land kam mir irgendwie vor wie die bis heute berühmte Darstellung auf dem amerikanischen Rekrutierungsplakat, das Uncle Sam darstellt, der für die Armee wirbt (bereits im Ersten Weltkrieg entstanden) – neben der Freiheitsstatue in New York die bedeutendste Nationalfigur der Vereinigten Staaten. Der Titel des Plakats lautet: „I Want You For U. S. Army“. Uncle Sam wird dabei als ein hagerer, älterer Mann mit Ziegenbart und schwarzem Zylinder dargestellt, der die Nationalfarben der USA trägt und mit ausgestrecktem Zeigefinger von der Plakatwand auf den Zuschauer streng hinunterblickt und mit dem berühmten Slogan wirbt: „Join The Army And See The World“. Dieser Verlockung, mit der Armee – in meinem Fall der Schweizer Armee – noch mehr von der Welt zu sehen, war ich schlussendlich auch erlegen. Ich sollte es nicht bereuen!

Ich wusste damals praktisch nichts über Korea. Dieses Land war sowohl meiner Wahrnehmung als auch derjenigen der meisten Europäer weitgehend entzogen und ein abgelegenes Land geblieben. Wie ich auf einer Weltkarte feststellen konnte, ist Korea eine ungefähr 1’000 Kilometer lange Halbinsel, die ins Japanische Meer hineinragt. 200 Kilometer südöstlich der Südspitze von Korea befinden sich die japanischen Inseln Honshu und Kyushu. Im Westen, über das gelbe Meer, trennen 190 Kilometer Korea und China. Im Norden grenzt das Land an die Mandschurische Ebene, wobei der Fluss Yalu die natürliche Grenze zu Nordostchina bildet. Mit dem russischen Fernen Osten ist die gemeinsame Grenze nur 16 Kilometer lang. Über 70 Prozent der Fläche von Korea ist gebirgig.

In ethnischer Hinsicht ist Korea weitgehend homogen. Trotz der viele Jahrhunderte währenden politischen und kulturellen Vorherrschaft Chinas und zuletzt Japans gelang es den Koreanern, eine eigenständige Kultur und Sprache zu entwickeln.

Nach meinem aufregenden Studienaufenthalt in Amerika und Mexiko 1962/63 hatte ich mich schnell wieder an die tägliche Arbeit als Anwalt gewöhnt; auch die etwas provinzielle Stadt Bern mit ihrer gemütlichen Ausstrahlung erschien mir zunehmend erträglicher zu sein. Der Gedanke, im Kalten Krieg in die vielleicht doch nicht ganz ungefährliche demilitarisierte Zone in Korea umzuziehen, tagtäglich nur unter Männern in einem Camp zu leben und zudem weitab von der Zivilisation, ging mir allmählich etwas unter die Haut und es kamen in mir zunehmend Zweifel auf, ob mein spontaner Entschluss, mich schon wieder weit weg von der Familie und Freunden abzusetzen und gewissermaßen erneut ins Unbekannte einzutauchen, wohl richtig gewesen sei.

<strong>Von Bern via New York nach Korea</strong>

Plötzlich war es dann aber so weit: Am 14. April 1964, ausgerüstet mit einer von der Armee zur Verfügung gestellten praktischen Handtasche und zwei schweren schwarzen Offizierskoffern, begleitete mich meine Schwester Silvia auf den Berner Bahnhof. Dort traf ich zu einer kurzen Besprechung Auguste Geiser in Zivilkleidung, seines Zeichens Diplomat im Rang eines Botschaftsrates, und schon bald mein neuer Missionschef in Generalsuniform (bis Ende 2007 war immer ein Diplomat in Uniform Delegationsleiter; dies hat sich seither vom militärischen Diplomaten zum diplomatischen Militär gewandelt). In Basel machte ich mich bald darauf mit dem stellvertretenden Missionsleiter (Alternate), Major Albert Christen bekannt. Beim Umsteigen in den deutschen Zug von Basel nach Frankfurt wurden wir von einem Wachtmeister der Bundespolizei in Basel vorsorglich begleitet, und zwar bis Baden-Baden, dem ersten Halt auf deutschem Territorium; diese Maßnahme wurde ergriffen, um zu vermeiden, dass die beiden uniformierten Offiziere mit ihren rot-weiß angemalten Koffern beim Grenzübergang am deutschen Zoll irgendwelche Scherereien erdulden mussten oder fälschlicherweise von den deutschen Behörden sogar als Deserteure verdächtigt würden.

Bereits am Mittag trafen wir im komfortablen TEE-Zug in Frankfurt ein, wo wir uns beim „U. S. Forces Transportation Office“ meldeten. Anschließend fuhren wir sofort auf den Rhein-Main-Flugplatz der U. S. Air Force, der sich unmittelbar neben dem zivilen Flugplatz befand. Nachdem wir auf der amerikanischen Airbase Rhein-Main angekommen waren, bezogen wir in einem nahe gelegenen Hotel unsere Zimmer. Den Abend verbrachten wir im Zentrum von Frankfurt, wo wir es uns wohl sein ließen und uns eine aktuelle Filmkomödie zu Gemüte führten. Der Titel des Films lautete: „Paris – When It Sizzles“. Die sogenannte Tagline lautete: „Relax … It’s all right to laugh at this tender love story!“ Audrey Hepburn spielte in diesem Film „A sprightly young assistant of a Hollywood screenwriter“ zusammen mit William Holden. Seit ich während meiner Gymnasialzeit in Bern im Jahr 1953 die Filmromanze „Roman Holiday“ mit Gregory Peck und Audrey Hepburn gesehen hatte, war ich von dieser Schauspielerin so fasziniert, dass mir sogar ein schwacher Film wie „Paris – When It Sizzles“ Freude bereitete.

Am zweiten Tag bestiegen wir ein amerikanisches Militärflugzeug mit Propellern und vier Kolbentriebmotoren, das keine Fenster hatte, vollständig überfüllt und dazu noch schlecht klimatisiert war. So etwas wie „In-flight Entertainment“ gab es damals noch nicht. Die maximale Flughöhe lag bei solchen Flugzeugen zwischen 5000 und 7000 Metern. Das schlechte Wetter bewirkte ein ständiges Rütteln der Maschine, sodass ich bei der Ankunft in McGuire in der Nähe von Philadelphia richtig froh war, das fensterlose Transportmittel nach 13 Stunden Flugzeit mit leichter Magenverstimmung schleunigst verlassen zu können, um an die frische Luft zu gelangen. Mit großem Glück erreichten wir um 17 Uhr den letzten Bus nach New York, wo wir nach eineinhalb Stunden eintrafen. Vom New Jersey Turnpike herkommend, bot sich in der Abendsonne eine fantastische Sicht auf die jetzt besonders plastisch wirkenden Wolkenkratzer von Manhattan und die glänzenden Spiegelungen dieser Ansammlung von gewaltigen Türmen im East River. Ich wurde schon auf dem Weg nach New York vollständig Amerika-krank und war vor Freude, wieder in der amerikanischen Metropole zu sein, ganz außer mir. Die Aufregung steigerte sich fast ins Unermessliche, weil es mir am Flugplatz McGuire in letzter Minute gelungen war, meine amerikanische Freundin – die ich während meiner Studienzeit in Chicago 1963 kennen- und schätzen gelernt hatte – telefonisch zu erreichen, und sie versprochen hatte, mich in Manhattan zu treffen.

Mit meinen guten Kenntnissen von Manhattan wurde ich für Major Christen – der Amerika überhaupt nicht kannte – sogleich der routinierte Fremdenführer in Schweizer Uniform. Mehrere Male wurden wir bei unserem Marsch durch Manhattan von Schweizern begrüßt, die nicht schlecht über die beiden strammen Eidgenossen in Offiziersuniform staunten. Plötzlich tauchte eine Schar netter junger Schweizer Touristinnen auf, die mich aufgeregt nach dem Weg zur Fifth Avenue fragten. Ohne zu zögern und als ob ich schon seit langer Zeit in Manhattan wohnen und stets eine Uniform der Schweizer Armee tragen würde, zeigte ich ihnen den richtigen Weg und salutierte lässig, drehte mich um und marschierte mit Christen weiter. Die jungen Damen waren sprachlos und lachten verlegen. Einige Minuten später befanden sich die beiden Offiziere selber an der Fifth Avenue auf dem Weg zum Rockefeller Center. Was für eine neue Überraschung, als ich ganz zufällig einen jungen Amerikaner, Leroy Schwartz, antraf, der sein ganzes Medizinstudium in Bern absolviert hatte, wo ich zum Studieren oftmals den Lesesaal der Stadtbibliothek benützte und an vielen Festen in Bern mit dabei gewesen war. So sprachen wir während circa zehn Minuten auf der 5th Avenue miteinander Berndeutsch (er redete fast ohne Akzent) und schwärmten von der guten gemütlichen Studienzeit in Bern.

Das Rockefeller Ice Scating Rink hatte ich mit „DD“, meiner amerikanischen Freundin, als Treffpunkt abgemacht, wobei sie bereits wusste, dass ich in Begleitung eines Majors erscheinen und noch am gleichen Abend wieder nach Philadelphia zurückkehren würde.. Der kleine, aber charmante Ice Scating Rink neben dem riesigen Rockefeller Center war noch in Betrieb und ich musste automatisch an den Film „Sunday in New York“ (1963) mit Jane Fonda denken. Nachdem ich DD vier Monate lang nicht mehr gesehen hatte, war es fast ein dramatischer Augenblick, als sie nach kurzer Wartezeit am Treffpunkt auftauchte.

Da Albert Christen schon viel vom berühmten Playboy Club gehört hatte und am liebsten dorthin gehen wollte, beschlossen wir, zu dritt dieses damals begehrte Lokal aufzusuchen. Als wir am Eingang des Playboy Clubs (5 East 59th Street), der 1962 gegründet worden war, angelangt waren, mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass es sich um einen Privatclub handelte und wir ohne einen entsprechenden Schlüssel, der als Mitgliederausweis diente, keine Chance für einen Eintritt hatten. Wie wir am anderen Tag herausfanden, war Playboy-Club-Mitglied zu sein damals ein Statussymbol. Nur circa 20 Prozent der Clubmitglieder, die den berühmten Schlüssel besaßen, frequentierten in Wirklichkeit den Club. Wir hatten aber wieder großes Glück: Ein Amerikaner, der mit seiner Begleiterin ebenfalls am Eingang stand und Mitglied war, erklärte dem Respekt einflößenden Türsteher, der uns zuerst nicht hineinlassen wollte, dass wir seine Gäste seien. So standen wir plötzlich in diesem sagenhaften Club und verbrachten zusammen einen Abend in Hochstimmung. Beim koketten Servieren von Drinks und Essen gingen die Bunnys jeweils in die Knie, sodass der offene Einblick in die Busenwunder den beiden Eidgenossen doch recht verblüffend vorkam. 1964 war Amerika noch stark vom Puritanismus geprägt und die berühmten blonden Playboy-Bunnys mit langen unbedeckten Beinen stellten für die damaligen Zeiten – selbst für Europäer – fast etwas magisch Verbotenes dar. Wir hatten natürlich keine Ahnung, dass Lauren Hutton – „The world’s first Supermodel“ (25 Mal auf dem Titelbild der Vogue) und berühmte Filmschauspielerin – von 1963 bis 1964 hier als Bunny gearbeitet hatte. Es gehörte zum Konzept des Clubs, dass für die Unterhaltung weltberühmte Entertainer wie Ray Charles, Bing Crosby, Dizzy Gillespie, Peggy Lee und Ginger Rogers auftraten. Der erste Playboy Club wurde 1960 in Chicago eröffnet. Der Club war ein Ausdruck des Zeitgeistes der frühen Sechzigerjahre (als Amerika gerade im Begriff war, das puritanische Zeitalter zu überwinden), jedoch ab 1968 – als die Protestbewegungen gegen den Vietnamkrieg immer vehementer wurden und die nun emanzipierten Flower-Power-Mädchen einen lockereren Lebensstil einführten – nicht mehr so erfolgreich.

Als wir gegen 23 Uhr bezahlen wollten, erklärte das uns bedienende Bunny, dass die hohe Rechnung für uns alle drei bereits beglichen worden sei, und zwar von dem uns völlig unbekannten Amerikaner – nämlich demjenigen, der uns vor der Tür zum Club spontan zum Eintritt als seine Gäste eingeladen hatte. Solche Großzügigkeit eines unbekannten Gastgebers war den beiden Schweizern weder im Militärdienst noch sonst wo widerfahren. Die beiden Militärs mussten nämlich um Mitternacht einen Bus mitten in New York erwischen, der sie in zwei Stunden Fahrtzeit auf die Philadelphia Airbase bringen würde.

Trotz der eher künstlichen Hochstimmung im Club merkte ich während des ganzen Abends, dass ich mich immer noch stark mit meiner amerikanischen Freundin verbunden fühlte und der Abend durch die Anwesenheit meines militärischen Vorgesetzten ziemlich verkrampft und unnatürlich ablief. Wir verspürten ein unwiderstehliches Verlangen, allein zu sein, was aber ein Ding der Unmöglichkeit war.