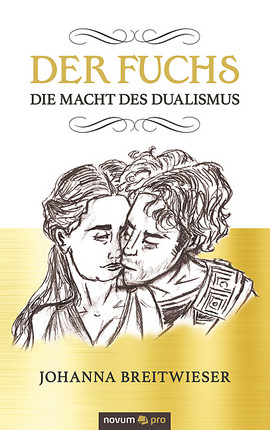

Aberglaube in Gomwin-Mur

Florian Mantione

EUR 24,90

Format: 13,5 x 21,5 cm

Seitenanzahl: 176

ISBN: 978-3-99146-583-6

Erscheinungsdatum: 17.04.2024

Zehn Jahre lang glaubt der Forscher Eadmund Wulf, die Geheimnisse Gomwin-Murs zu kennen. Als ihm unverhofft die zwei Kinder seines Bruders anvertraut werden, ändert sich das schlagartig. Denn ohne es zu wissen, dringen Ed und Esmé in Gefilde vor, deren Existenz der Onkel nie für möglich gehalten hätte. Plötzlich muss er sich mit Fragen auseinandersetzen, die diese Welt nicht zu beantworten weiß – wortwörtlich, denn der Aberglaube hat von Gomwin-Mur Besitz ergriffen. Zusammen mit der schrulligen Leiterin seiner Pension begibt sich Eadmund auf eine Reise, die er lieber nie angetreten hätte. Währenddessen erleben Ed und Esmé ein ganz anderes Abenteuer, das sie in den Untergrund Gomwin-Murs führt. Was sie da erwartet, würde die Forschung ihres Onkels in den Grundfesten erschüttern.

Eadmund

Der gläserne Vorhang

Als ich an dem stürmischen Dienstagnachmittag, der mir bis zum heutigen Tag verhängnisvoll in Erinnerung blieb, die Gaststube des Guinness betrat, ahnte ich nicht, dass sich das Unheil bereits in greifbarer Nähe befand.

Mrs Folker kam herein und brachte mir eine Tasse Tee, die das recht dröge Lesen eines Berichts Walter Bruggs’ erleichtern sollte. Bruggs versorgte mich mit Informationen über die Aelfric Gräber-Company, die Gegenstand meiner Forschung in Gomwin-Mur darstellte. Es war eine sehr rätselhafte Firma, man wusste wenig darüber, nur dass sie auf einem entlegenen Hügel eine Fabrikhalle errichtet hatte und dort Bohrungen durchführte. Umso erschreckender war es, dass es mir bisher nicht gelungen war, ihre wahren Absichten zu Tage zu fördern und das, obwohl mich meine Untersuchungen schon in die merkwürdigsten Ecken Gomwin-Murs geführt hatten.

Es waren die Geheimnisse dieser einstigen Großstadt, die langsam, aber sicher zur Ruine degradierte, die dem einsamen Leben im Dachzimmer einen Sinn verliehen. Und dann war da natürlich noch Mrs Folker, die mir in den zehn Jahren meines Aufenthalts eine treue, wenn auch etwas wunderliche Begleiterin war.

Als ich mit Lesen fertig war, kam Mrs Folker mit der Abendpost zurück. Ihr Hals lag unter einem bunten Knäuel Schals verborgen.

„Für Sie, Mr Wulf“, verkündete sie und fischte aus dem Stapel Briefe einen einzelnen Umschlag heraus. Da das Guinness außer mir keine Gäste beherbergte, mussten die restlichen Briefe der Wirtin gehören, was bei ihrer Vorliebe für Tratsch aber nichts Ungewöhnliches war.

„Was ist es denn?“, trällerte sie beiläufig.

„Wissen Sie das nicht längst?“

„Er ist von Ihrem Bruder“, gestand Mrs Folker. „Täusche ich mich oder ist es das erste Mal, dass er Ihnen schreibt?“

„Das hat seine Richtigkeit. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich von Harold gehört habe. Ich frage mich, was ihn zum Schreiben bewegt hat.“

„Vielleicht hat er zu sich selbst gefunden“, meinte Mrs Folker.

„Harold? Nein, Harold gings nie besser, seit er Sybille kennengelernt hat. Der hätte die ganze Welt umarmen können, so gut ging es ihm.“

Sybille war Harolds Ehefrau. Zusammen hatten sie zwei Kinder, die sie im schönen Landsitz Sybilles Eltern großzogen. Ich mochte Sybille. Sie hatte sich stets bemüht, dass ich an Weihnachten eine Karte der Familie unterm Baum liegen hatte, doch nach Harolds Unterschrift suchte man stets vergebens.

Auf mein Einverständnis hin räumte Mrs Folker das Tablet ab und ich nahm mir Zeit über dem grob gefalteten Briefpapier zu grübeln, auf dem in schwarzer Tinte die krakelige Anschrift mit meinem Namen glitzerte. Eadmund Wulf, hieß es dort.

Der Wind rüttelte am Fenster, der Regen peitschte um die Schornsteine, und ich überlegte, ob es der geeignete Ort war, eine solche Nachricht in Empfang zu nehmen. Auf jeden Fall war es eine Todesanzeige, was sonst hätte Harold dazu gebracht, mir nach all den Jahren zu schreiben. Bitte nicht Mutter, dachte ich. Aber auch nicht Vater, du garstiges Schicksal, lass es nicht Vater sein!

Dennoch öffnete ich den Brief und entfaltete das Schreiben. Die unsaubere Handschrift Harold Wulfs kam zum Vorschein; die Handschrift meines Bruders. Ich erkannte sie sofort, aber es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass es Jahre her sein musste, dass ich sie zum letzten Mal gesehen hatte.

Finster nahm ich meine Brille vom Tisch. Ich mochte sie kaum aufsetzen, des Verdachts gewiss, dass Mutter die Verblichene war. Doch die Worte Harolds sollten mich überraschen. Ich las den Brief nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Es war in der Tat jemand gestorben … Sybille.

„Sie verlassen uns, Mr Wulf?“, fragte es verwundert von dem Telefonmöbel aus: Mrs Folker, wie oft, wenn das Guinness einen ruhigen Tag hatte, mit dem Hörer in der Hand. Ausnahmsweise galt ihre Aufmerksamkeit gerade mir. „Es gießt wie aus Kesseln.“

„Nur ein Spaziergang“, entgegnete ich und zog den Regenschirm aus dem Halter.

Die verschlafenen Straßen Gomwin-Murs waren unbewegt. Gedanklich ging ich die Worte noch einmal durch, ehe ich mich erneut mit dem Schreiben befasste.

Mein lieber Eadmund. Ich wünschte, der Anlass meines Schreibens wäre erfreulicher. Sybille ist gestorben. Ihr Todestag liegt nun zwei Wochen zurück. Sie litt an Leukämie. Sie hat hart gekämpft, bis zum letzten Atemzug. Nun ist die Welt ein kleinerer Ort. Vielleicht magst du dich erinnern, als wir noch jung waren und Tante Laura von uns ging – so fühlt es sich an, nur schlimmer. Die letzten zwei Wochen waren hart. Ich war allein mit den Kindern. Ich denke, sie sind alt genug, um zu verstehen, dass ihre Mutter nicht wiederkommt, aber wer ist schon in der Lage sowas wirklich zu begreifen. Ich bedauere, dass du erst jetzt von mir hörst. Sybille hat mich angefleht, dich über ihren Zustand zu informieren, bevor es zu spät ist. Dass es trotzdem so weit kommen musste, ist meine Schuld. Sie wollte dich sehen, Eadmund. Mich hat sie stets ermutigt, dich besuchen zu kommen. Ich glaube, ihr hätte viel daran gelegen, dass du die Kinder kennenlernst, und da ich vorhabe, auf die Isle of Man zu unseren Eltern zu fahren, möchte ich, dass sie für die nächsten zwei Wochen bei dir unterkommen. Die Inhaberin deiner Herberge war so freundlich, mir die Adresse rauszuschreiben. Ich habe nicht viel Gutes über Gomwin-Mur gehört, doch ich bin sicher, dass du dich entsprechend um die Kinder kümmern wirst. Ich werde dir für deine Umstände postalisch eine Entschädigung zukommen lassen. Diese sollte noch vor den Kindern eintreffen. Du kannst sie dann am Bahnhof abholen. Sie kommen donnerstags mit dem Nachmittagszug um zehn nach fünf bei dir an. Bitte sei pünktlich. Die Kinder können anspruchsvoll sein, aber ich bin sicher, dass ihnen das Landleben guttun wird. Ebenso wird es mir guttun, Abstand von dem Haus und dem Übermaß an Erinnerungen dort zu gewinnen. Ich hätte deine Antwort abgewartet, aber in der Befürchtung, sie bereits zu kennen, habe ich die Kinder ohne dein Einverständnis losgeschickt. Sie kennen ihren Onkel nicht, aber es war Sybilles Wille, dass sich das ändert. So sieh es als letzten Gefallen, den du meiner Gattin erweisen kannst, sie für eine kurze Weile bei dir aufzunehmen.

Ich muss dir von Mum und Dad ausrichten, dass sie dich ebenfalls sehen wollen. Vielleicht kannst du die Kinder nach ihrem Aufenthalt begleiten – ohne anmaßend klingen zu wollen, hast du schließlich keine Anstellung, die deine ständige Anwesenheit verlangt.

Der Tod meiner Sybille hat mir gezeigt, wie vergänglich das Leben ist. Ich werde Zeit brauchen, doch würde mich ein baldiges Wiedersehen freuen, Eadmund. Hol die Kinder vom Bahnhof ab und verschaff ihnen etwas Ablenkung während ihrer Zeit in Gomwin-Mur.

In Anerkennung deines Tuns: Harold.

In diesem Moment empfand ich mehr Verachtung für meinen Bruder, als mir lieb war. Wie konnte er es nur für richtig erachten, mir seine Kinder aufzubürden? Ich schämte mich, so zu empfinden, angesichts Sybilles Tod, der wahrscheinlich für diese törichte Entscheidung verantwortlich war. Dummer Harold, dachte ich. Dummer Harold.

„Mrs Folker!“

Mrs Folker, die über die aufgeflogene Tür heftig zusammengezuckt war, fiel der Hörer aus den Händen. „Mr Wulf – Schuhe!“, fauchte sie.

„Mrs Folker“, sagte ich streng und streifte den Dreck ab, „Sie haben meinem Bruder diese Adresse gegeben, oder täusche ich mich da?“

Sie schwieg und sah kurz ziemlich ertappt drein. „Um Himmels willen, Mr Wulf“, sagte sie endlich. „Das ist eine Pension. Die Adresse steht im Telefonbuch und Anrufern wird Auskunft gegeben, sonst könnte ich meine Gäste gleich mit der Mistgabel verscheuchen. Ich bin nicht Ihre Sekretärin und das Guinness ist nicht Ihre Privatresidenz. Haben wir uns verstanden?“

„Nein“, entgegnete ich kühl, „auch wenn ich mich entschuldige, Ihre Autorität in Frage gestellt zu haben, aber ich bleibe dabei; Sie haben nicht das Recht herumzuerzählen, wer hier wann übernachtet.“

„Der Mann sagte, er sei ihr Bruder“, erwiderte Mrs Folker unsicher, mit einem Hauch Entsetzen in der Stimme. „Er sagte, er habe in ganz Gomwin-Mur herumtelefoniert – eine Verwandte von Ihnen sei gestorben.“

„Ich fürchte, das hat seine Richtigkeit“, sagte ich, was Mrs Folker mit einem mitleidigen Seufzen kommentierte. „Dennoch, Mrs Folker, dennoch“, sagte ich, las den Hörer, samt verknotetem Kabel vom Boden auf, und drückte ihn ihr in die Hand. „Ich wünsche eine gute Nacht.“

Zurück im Dachzimmer ließ ich mich an meinem Schreibtisch nieder. Ich faltete die Hände und dachte nach … dachte nach über zwei Kinder, die im Gasthaus herumtollten, eine äußerst verschrobene, aber dennoch liebenswerte Wirtin und letztlich meine Arbeit. Sie stand kaum im Konflikt mit dem Besuch zweier Kinder. Harold hatte Recht; gerade jetzt, forderte sie nur geringfügig meine Gegenwart. Ich spähte zum Schließfach hinüber. Dann zur Tür. Die Zahlenkombination war in meinem Kopf aufbewahrt, der einzige Ort, wo sie hingehörte. Es konnte nicht schaden, sich auf das Treffen vorzubereiten. Es war undenkbar, dass sich zwei Kinder meine Forschung unter den Nagel rissen, geradezu lachhaft. Aber wenn herauskam, dass meine Anwesenheit der Aelfric Gräber-Company galt, würde das ernsthafte Gefahr auf mich, und wer auch immer damit in Verbindung gebracht werden konnte, ziehen.

Der Regen hatte nachgelassen. Ich war überrascht darüber, wie sehr mich die Sache ins Grübeln gebracht hatte. Ehe ich zu Bett ging, bat ich Mrs Folker um ein einfaches Mahl, wofür sie sich seufzend bereiterklärte, als ich einwilligte, Ihren nächtlichen Aufwand würdig entlohnen zu wollen. Mir war nicht danach, in der Gaststube zu essen, und Mrs Folker hatte es streng verboten, Mahlzeiten im Zimmer einzunehmen. Trotzdem war es mir schon gelungen, das eine oder andere Stück Pizza in die Mansarde zu schmuggeln. Es gab einen ausgezeichneten Italiener nebenan, von dem die Wirtin ausgesprochen wenig hielt.

Spät abends, als die Müdigkeit an mir zu nagen begann, tat ich etwas, das ich sonst nie tat. Ich kniete mich vor der Bettkante hin und sprach ein Gebet. Es war zu Sybilles Andenken, dachte ich, und gab es einen Gott, hätte er bestimmt Gefallen daran gefunden. Dann ging ich zu Bett.

Es war das Morgengrauen, das mich weckte. Draußen fiel feiner Niesel von der geschlossenen Wolkendecke, sodass die Straßen Gomwin-Murs in schummriges Licht getaucht waren. Was das Wetter anging, war das eine leichte Besserung dem vorigen Tag gegenüber, von meinem Gemütszustand ließ sich das allerdings nicht behaupten. Ich spürte, wie meine Vernunft beim Gedanken an den morgigen Tag und den Siebzehnuhrzug langsam mürbe wurde.

Im Guinness war wenig los. Es roch nach ausgeblasenen Kerzen, das Kaminfeuer kämpfte um sein Überleben und Mrs Folker hatte reichlich Zeit vorzutragen, was gerade im Fernseher lief, wobei sie meist das Fettgedruckte interessierte, da das Magazin ja einen Grund haben musste, wieso es der siebten Kochsendung allen vorangegangenen den Vorzug gab. Zugunsten meines ohnehin lädierten Verstandes ersparte ich mir die Diskussion.

„Ich werde nun aufbrechen“, verkündete ich tonlos, als Mrs Folker gerade über den bevorstehenden Finnlandkonflikt wetterte. „Setzten Sie es auf meine Rechnung.“

„… heiße Bäder und – in Ordnung, Mr Wulf“, unterbrach sie sich kurz und machte dann unbeirrt weiter, unbekümmert, dass ihr nun niemand mehr zuhörte.

Pünktlich um halb neun öffnete die Post ihre Pforten und eine stämmige, ganz in rosa gekleidete Frau trat hinter den Schalter.

„Name?“

Kaum war ich bei ihr angelangt, schob sie ein Formular samt Kugelschreiber unter dem Sicherheitsglas hindurch.

„Eadmund Wulf – ist etwas für mich abgegeben worden?“

Die Frau klaubte lustlos das Formular wieder von der Ablage und verschwand im hinteren Teil des Raumes. Kurz darauf kam sie mit einem dicken Bargeldumschlag zurück.

„Hier“, sagte sie schroff.

Als ich die Kreuzung erreichte, hielt ich inne. Der Umschlag war schwer, und sofern Harold nicht plante, dass ich für die Kinder eine Gala ausrichtete, war die Summe entschieden zu hoch. Anstatt zurück zum Guinness zu gehen, schlug ich die andere Richtung ein, vorbei an dunklen Fenstern und nebligen Gassen, bis die nasse Gegend immer ländlicher wurde.

Auf einem Hügel, dicht am Berghang reihten sich eine Handvoll verwahrloster Backsteinhäuser. Weiter oben ragte das fabrikartige Gebäude der Aelfric Gräber-Company auf. Es wirkte düster und unheilvoll, und es war kein Wunder, hatten die damaligen Bewohner des Corvus Hill die Flucht ergriffen. Der Ort war trist, die Vegetation abgestorben, die Gewässer schwarz oder ausgetrocknet. Heute, so schien es, war sogar die Aelfric Gräber-Company verlassen. Trotz der Bedrohlichkeit, die dieser Ort ausstrahlte, ging ich wie so oft weiter.

Ein unscheinbarer Pfad schlängelte sich den Berg hoch. Andeutungen von Fußspuren waren im Schlamm auszumachen, die allesamt zum Fabrikgebäude hoch führten. Von den Zufahrtsstraßen der Häuser war nur ein schwaches Andenken in Form von verwucherten Steinhaufen übriggeblieben.

Als der spitze, teils schon eingerissene Zaun, der das Fabrikgebäude umgab, in Sicht kam, blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich sah etwas sehr Sonderbares, etwas, das in der verwaisten Landschaft geradezu grotesk wirkte. Abseits des Firmengeländes, doch dem Fabrikgebäude am nächsten, lag ein verwüstetes Backsteinhaus, aus dessen Erkerfenster schwaches Licht schimmerte.

Wie in Trance ging ich darauf zu. Langsam offenbarte sich mir ein immer deutlich werdender Pfad und mir wurde klar, dass der Corvus Hill gar nicht so verlassen war, wie ich vermutet hatte. Der Regelmäßigkeit dieses Pfades zufolge musste der Bewohner dieser schäbigen Unterkunft bereits mehrere Wochen, vielleicht Monate, hier verkehren. Ich folgte den Fußspuren bis zu einem großen Steinhaufen, wo ein niedergerissener Gitterzaun die Überreste eines Gartens andeutete.

KNALL!

Reflexartig wich ich zurück. Aus der aufgebrochenen Tür ragte der Lauf eines Jagdgewehrs hervor, der Schütze ließ nicht lange auf sich warten und eine alte, in graue Lumpen gekleidete Frau kam heftig schnaufend aus der Finsternis gehumpelt.

„Was“, fauchte sie, „was willst du? Willst mir mein Haus abschwatzen? Oder einer alten Frau ganz den Garaus machen? Gehörst zu ihnen, was?“ Sie nickte zur Fabrikhalle hoch.

„Nein“, antwortete ich, den Mund ganz trocken, „sicher nicht.“

„Ich glaube dir nicht!“ Sie bohrte den Lauf in meine Brust, den zitternden Finger am Abzug und da begriff ich. Ich kannte die Frau: Es war Mrs Shanders, die ehemalige Bewohnerin der Nummer 11 – das Haus, von dessen Grund sie mich vertreiben wollte.

Mir blieb auch gar nichts erspart! Ich war erschöpft und zerschlagen, mit den Nerven ganz und gar am Ende. Die Ankunft der Kinder rückte näher, und das Schicksal hegte einen solchen Groll auf mich, dass es meine Forschung in den Grundfesten erschütterte.

Ich stand stocksteif da. „Das Gewehr“, sagte ich, „nehmen Sie es bitte runter. Wir sind uns schon begegnet, erinnern Sie sich?“

Langsam ließ sie es sinken. Sie begann unverständlich zu murmeln, und ein Ausdruck tiefen Argwohns zeichnete ihre Züge. Doch sagte sie nichts weiter, schulterte das Gewehr und trottete zum Haus zurück, blieb am Eingang stehen und winkte mich hinein. Mir fielen verschiedene Gründe ein, dieser Aufforderung nicht nachzukommen, doch die Neugierde überwog. Ich wollte wissen, was aus Mrs Shanders geworden war und was sie nach all den Jahren hergeführt hatte.

Sie wartete geduldig, bis ich eingetreten war. Da es ihr sichtlich schwerfiel, sich an mich zu erinnern, sagte ich: „Eadmund Wulf, wissen Sie noch?“

„Da klingelt was“, brummte Mrs Shanders. „Jetzt setz dich. Gibt Tee, wenn du willst.“

Es war ein Wunder, dass sie sich zurechtfand. Der Raum, der eine Art Wohnzimmer darstellte, war ein übelriechendes Durcheinander. Alles lag achtlos zerstreut, nichts war mehr da, wo es hingehörte.

Ich bahnte mir einen Weg zu dem zerlöcherten Sessel, auf den Mrs Shanders gedeutet hatte.

„Schande“, flüsterte sie. „Gomwin-Mur ist zur Unzierde des ganzen Ortes geworden … deren Schuld.“ Ihre wässrigen Augen wanderten zum Küchenfenster. Die drohenden Umrisse der Fabrikhalle zeichneten sich in der Ferne ab.

Ich erinnerte mich nur allzu gut an meinen ersten Besuch bei Mrs Shanders. Ihr voller Name war Mafalda Shanders, eigentlich Mafalda Yates, aber nachdem ihr Mann gestorben war, hatte sie wieder ihren Mädchennamen angenommen.

„Ich habe es zehn Jahre lang versucht, doch diese Stadt und dieses Haus lassen mir keine Ruhe. Ich brauche Antworten, Eadmund. Bis das geschieht, wird mir Gomwin-Mur keine Ruhe lassen.“

„Sie wollen es vergessen?“

„Worauf du Gift nehmen kannst“, bellte Mrs Shanders säuerlich. Ich ließ ihr die fragwürdigen Umgangsformen durchgehen, da ich den in Mitleidenschaft gezogenen Geisteszustand meiner Gastgeberin vermutete. Es schmerzte sie, darüber zu sprechen, dachte ich. Aber ich wollte hören, was sie zu sagen hatte.

„Ich bin froh, dass du mich damals besuchen gekommen bist. Deine Teilnahme an diesen Vorfällen hat mir was bedeutet. Die meisten dachten, ich wäre verrückt.“

„Ich kann nicht leugnen, dass ich einen gewissen Eigennutzen darin sah.“

„Daran ist nichts Verwerfliches. Gab’s denn Fortschritte?“

„Nichts, das von Interesse wäre. Glauben Sie immer noch, dass es in dem Haus gespukt hat?“

„Es ist die Wahrheit“, entgegnete Mrs Shanders leise. „Die schreckliche Wahrheit. Es ist ein Familienfluch, weißt du. Meine Enkelin – Ophelias Tochter – wurde uns genommen.“

„Wenn ich mich recht entsinne, ist sie gestorben.“

„Nein, viel schlimmer als das. Sie wurde entführt … in der Vollmondnacht aus ihrem Bett gestohlen. Keiner wollte was gesehen haben. Die Schufte mussten aus dem Wald gekommen sein, hatten sich durchs Fenster Eintritt verschafft und sie in die Berge verschleppt. Ophelias Ehemann war an dem Verlust zugrunde gegangen. Er verließ seinen Posten bei der Bank, um seine Tochter zu suchen. Er irrte in den Wäldern umher, Wochen vergingen. Irgendwann kam er nicht mehr zurück und wurde nie gefunden. Ophelia“, sagte sie zitternd, den Tränen nahe, „man sagte, sie litt unter Wahnvorstellungen. Aber das stimmte nicht. Lügen – alles Lügen.“

„Was waren das für … Wahnvorstellungen?“ Ich fragte mich, ob sie es noch ertragen konnte, weiter alte Wunden aufzureißen, im schwachen Wissen, dass es genau dieses Ereignis war, über das sie vor einem Jahrzehnt so ausführlich berichtet hatte.

„Grotesk“, flüsterte Mrs Shanders mit rauer Stimme. „Es war absolut grotesk. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte ich den Leuten vom Hospital vielleicht geglaubt. Aber Ophelia war nicht verrückt. Es begann mit Erdstößen, die den ganzen Corvus Hill erschütterten. Dann folgten Stromausfälle, doch irgendwann gingen die Lichter nur noch bei Ophelia nicht mehr an. Vielleicht war es deswegen, dass sich niemand mehr um sie kümmerte. Eigennütziges Pack, diese Nachbarschaft. Jedenfalls quoll plötzlich ein gräulicher Schleim aus dem Fußboden – Ektoplasma, hat sie es genannt. Es gab keine Erklärung für seine Herkunft, so fuhren Ophelia und ich zu einem Geologen. Er sollte sich das mit dem Zeug geflutete Wohnzimmer ansehen. Aber bei unserer Ankunft war es verschwunden – weg, einfach so. Ophelia beharrte darauf, dass es nach Putzmittel roch. Ihr war nicht mehr zu widersprechen; sie war der festen Überzeugung, dass es während unserer Abwesenheit entfernt worden war. Natürlich war das – und das tatsächlich – eine Fantasterei. Es wäre bemerkt worden, hätte sich jemand Zugang verschafft. Und doch: Zwei Wochen später tauchten in dem Haus graue Schimmelflecken auf.

Die Vorkommnisse gingen weiter. Ophelia schwur, sie hätte nachts ein Krabbeln in den Wänden gehört. Um es zu beweisen, lud sie mich ein, mich mit ihr auf die Lauer zu legen, denn wie ich zu meinem Schrecken erfahren musste, ging sie schon seit einiger Zeit auf die Pirsch, um den Vorkommnissen auf die Schliche zu kommen. Leichenblässe war in ihr Gesicht getreten. Sie schlief kaum noch. Als wir uns also auf die Lauer legten, passierte es. Aus heiterem Himmel hörten wir das Krabbeln und die Tapete begann sich von den Wänden zu schälen. Stücke der Decke brachen ein und dann – dann war alles still. Ich blieb die Nacht über bei Ophelia. Am nächsten Morgen gab ich sie in die Obhut der Ärzte. Ich hätte ja für sie gesorgt, doch konnte ich nicht verantworten, dass sie hierbleibt. Da erkannte ich, dass ein Fluch auf dem

Corvus Hill lastet.

Noch einige Male hörte ich seltsame Geräusche von dem Haus, stets bei Nacht und immer bei Vollmond, obwohl dort niemand mehr wohnte. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Als sich Ophelias Zustand verbesserte, zog es sie wieder nach Gomwin-Mur. Zwar war es still um das Haus geworden und keine der unerklärbaren Ereignisse wiederholten sich. Trotzdem gab es für sie kein Happy End.“ Mrs Shanders betrachtete traurig das Fabrikgebäude, wo einst das Haus ihrer Tochter gestanden hatte. „Sie haben es abgerissen. Vertrieben haben sie sie! Diese Halunken! Sie ist gestorben, Eadmund. Niemand weiß wie. Plötzlich wurde sie in ihrer Wohnung aufgefunden – tot. Der Familienfluch.“

„Sie denken doch nicht, dass die Aelfric Gräber-Company mit der Sache zu tun hat?“

Mrs Shanders schnaubte, schüttelte dann aber den Kopf. „Nein. Ich dachte wahrscheinlich an dasselbe wie du jetzt, dass die dort oben nach dem rätselhaften Schleim bohren. Aber wie tief sind die jetzt schon? Zwei, drei Kilometer?“

„Fünf“, sagte ich. „Aber Sie haben Recht, ich hatte diesen Gedanken.“ Sie lächelte kurz. „Mrs Shanders“, sagte ich, „was haben Sie sich eigentlich davon erhofft, wieder herzukommen?“

„Ach … das muss ich selbst noch herausfinden. Vielleicht erfahre ich ja was. Scheint sich was getan zu haben.“

„Ja“, sagte ich nachdenklich, „allerdings.“

Ein rascher Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es halb drei war. Mir blieben gute vierundzwanzig Stunden, bis zur Ankunft der Kinder.

Ich dankte Mrs Shanders für den Tee und nachdem ich mich versichert hatte, dass es ihr an nichts, wie warmen Decken oder Lebensmitteln, fehlte, verließ ich sie wieder. Trotz der Absurdität ihrer Geschichte kam sie mir weniger abwegig vor als noch vor zehn Jahren. Es war gut möglich, dass Mrs Shanders daran herumgeschraubt hatte, um sie plausibler erscheinen zu lassen, doch erschien es mir falsch, sie als Lügnerin abzutun. Etwas an der Art, wie sie die rätselhaften Vorfälle äußerte, löste ein Verlangen in mir aus, ihr zu glauben.

Es war Nachmittag. Die Uhrzeiger rückten drohend auf halb fünf und das Guinness befand sich in Aufbruchstimmung. Es half nicht, dass Mrs Folker die Flure hin und her gondelte, um Decken und Leintücher zu verteilen, und gelegentlich Fragen über die Kinder aus der hintersten Ecke der Pension krähte, auf die ich beim besten Willen keine Antwort wusste. Es war das erste Mal seit langem, dass hier jemand länger als eine Nacht verweilte. Es war ja auch eine Zumutung.

Ich versuchte die letzten Seiten der Tageszeitung zu lesen, die langweiligsten Artikel, die ich guten Gewissens beim Frühstück ausgelassen hatte. Mittlerweile glaubte ich zu wissen, wie ich mit den Kindern umzuspringen hatte. Stellte ich es richtig an, brachte es mir die ruhigen zwei Wochen ein, die sich ein beschäftigter Mann mit meiner Reife verdiente.

Der gläserne Vorhang

Als ich an dem stürmischen Dienstagnachmittag, der mir bis zum heutigen Tag verhängnisvoll in Erinnerung blieb, die Gaststube des Guinness betrat, ahnte ich nicht, dass sich das Unheil bereits in greifbarer Nähe befand.

Mrs Folker kam herein und brachte mir eine Tasse Tee, die das recht dröge Lesen eines Berichts Walter Bruggs’ erleichtern sollte. Bruggs versorgte mich mit Informationen über die Aelfric Gräber-Company, die Gegenstand meiner Forschung in Gomwin-Mur darstellte. Es war eine sehr rätselhafte Firma, man wusste wenig darüber, nur dass sie auf einem entlegenen Hügel eine Fabrikhalle errichtet hatte und dort Bohrungen durchführte. Umso erschreckender war es, dass es mir bisher nicht gelungen war, ihre wahren Absichten zu Tage zu fördern und das, obwohl mich meine Untersuchungen schon in die merkwürdigsten Ecken Gomwin-Murs geführt hatten.

Es waren die Geheimnisse dieser einstigen Großstadt, die langsam, aber sicher zur Ruine degradierte, die dem einsamen Leben im Dachzimmer einen Sinn verliehen. Und dann war da natürlich noch Mrs Folker, die mir in den zehn Jahren meines Aufenthalts eine treue, wenn auch etwas wunderliche Begleiterin war.

Als ich mit Lesen fertig war, kam Mrs Folker mit der Abendpost zurück. Ihr Hals lag unter einem bunten Knäuel Schals verborgen.

„Für Sie, Mr Wulf“, verkündete sie und fischte aus dem Stapel Briefe einen einzelnen Umschlag heraus. Da das Guinness außer mir keine Gäste beherbergte, mussten die restlichen Briefe der Wirtin gehören, was bei ihrer Vorliebe für Tratsch aber nichts Ungewöhnliches war.

„Was ist es denn?“, trällerte sie beiläufig.

„Wissen Sie das nicht längst?“

„Er ist von Ihrem Bruder“, gestand Mrs Folker. „Täusche ich mich oder ist es das erste Mal, dass er Ihnen schreibt?“

„Das hat seine Richtigkeit. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich von Harold gehört habe. Ich frage mich, was ihn zum Schreiben bewegt hat.“

„Vielleicht hat er zu sich selbst gefunden“, meinte Mrs Folker.

„Harold? Nein, Harold gings nie besser, seit er Sybille kennengelernt hat. Der hätte die ganze Welt umarmen können, so gut ging es ihm.“

Sybille war Harolds Ehefrau. Zusammen hatten sie zwei Kinder, die sie im schönen Landsitz Sybilles Eltern großzogen. Ich mochte Sybille. Sie hatte sich stets bemüht, dass ich an Weihnachten eine Karte der Familie unterm Baum liegen hatte, doch nach Harolds Unterschrift suchte man stets vergebens.

Auf mein Einverständnis hin räumte Mrs Folker das Tablet ab und ich nahm mir Zeit über dem grob gefalteten Briefpapier zu grübeln, auf dem in schwarzer Tinte die krakelige Anschrift mit meinem Namen glitzerte. Eadmund Wulf, hieß es dort.

Der Wind rüttelte am Fenster, der Regen peitschte um die Schornsteine, und ich überlegte, ob es der geeignete Ort war, eine solche Nachricht in Empfang zu nehmen. Auf jeden Fall war es eine Todesanzeige, was sonst hätte Harold dazu gebracht, mir nach all den Jahren zu schreiben. Bitte nicht Mutter, dachte ich. Aber auch nicht Vater, du garstiges Schicksal, lass es nicht Vater sein!

Dennoch öffnete ich den Brief und entfaltete das Schreiben. Die unsaubere Handschrift Harold Wulfs kam zum Vorschein; die Handschrift meines Bruders. Ich erkannte sie sofort, aber es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass es Jahre her sein musste, dass ich sie zum letzten Mal gesehen hatte.

Finster nahm ich meine Brille vom Tisch. Ich mochte sie kaum aufsetzen, des Verdachts gewiss, dass Mutter die Verblichene war. Doch die Worte Harolds sollten mich überraschen. Ich las den Brief nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Es war in der Tat jemand gestorben … Sybille.

„Sie verlassen uns, Mr Wulf?“, fragte es verwundert von dem Telefonmöbel aus: Mrs Folker, wie oft, wenn das Guinness einen ruhigen Tag hatte, mit dem Hörer in der Hand. Ausnahmsweise galt ihre Aufmerksamkeit gerade mir. „Es gießt wie aus Kesseln.“

„Nur ein Spaziergang“, entgegnete ich und zog den Regenschirm aus dem Halter.

Die verschlafenen Straßen Gomwin-Murs waren unbewegt. Gedanklich ging ich die Worte noch einmal durch, ehe ich mich erneut mit dem Schreiben befasste.

Mein lieber Eadmund. Ich wünschte, der Anlass meines Schreibens wäre erfreulicher. Sybille ist gestorben. Ihr Todestag liegt nun zwei Wochen zurück. Sie litt an Leukämie. Sie hat hart gekämpft, bis zum letzten Atemzug. Nun ist die Welt ein kleinerer Ort. Vielleicht magst du dich erinnern, als wir noch jung waren und Tante Laura von uns ging – so fühlt es sich an, nur schlimmer. Die letzten zwei Wochen waren hart. Ich war allein mit den Kindern. Ich denke, sie sind alt genug, um zu verstehen, dass ihre Mutter nicht wiederkommt, aber wer ist schon in der Lage sowas wirklich zu begreifen. Ich bedauere, dass du erst jetzt von mir hörst. Sybille hat mich angefleht, dich über ihren Zustand zu informieren, bevor es zu spät ist. Dass es trotzdem so weit kommen musste, ist meine Schuld. Sie wollte dich sehen, Eadmund. Mich hat sie stets ermutigt, dich besuchen zu kommen. Ich glaube, ihr hätte viel daran gelegen, dass du die Kinder kennenlernst, und da ich vorhabe, auf die Isle of Man zu unseren Eltern zu fahren, möchte ich, dass sie für die nächsten zwei Wochen bei dir unterkommen. Die Inhaberin deiner Herberge war so freundlich, mir die Adresse rauszuschreiben. Ich habe nicht viel Gutes über Gomwin-Mur gehört, doch ich bin sicher, dass du dich entsprechend um die Kinder kümmern wirst. Ich werde dir für deine Umstände postalisch eine Entschädigung zukommen lassen. Diese sollte noch vor den Kindern eintreffen. Du kannst sie dann am Bahnhof abholen. Sie kommen donnerstags mit dem Nachmittagszug um zehn nach fünf bei dir an. Bitte sei pünktlich. Die Kinder können anspruchsvoll sein, aber ich bin sicher, dass ihnen das Landleben guttun wird. Ebenso wird es mir guttun, Abstand von dem Haus und dem Übermaß an Erinnerungen dort zu gewinnen. Ich hätte deine Antwort abgewartet, aber in der Befürchtung, sie bereits zu kennen, habe ich die Kinder ohne dein Einverständnis losgeschickt. Sie kennen ihren Onkel nicht, aber es war Sybilles Wille, dass sich das ändert. So sieh es als letzten Gefallen, den du meiner Gattin erweisen kannst, sie für eine kurze Weile bei dir aufzunehmen.

Ich muss dir von Mum und Dad ausrichten, dass sie dich ebenfalls sehen wollen. Vielleicht kannst du die Kinder nach ihrem Aufenthalt begleiten – ohne anmaßend klingen zu wollen, hast du schließlich keine Anstellung, die deine ständige Anwesenheit verlangt.

Der Tod meiner Sybille hat mir gezeigt, wie vergänglich das Leben ist. Ich werde Zeit brauchen, doch würde mich ein baldiges Wiedersehen freuen, Eadmund. Hol die Kinder vom Bahnhof ab und verschaff ihnen etwas Ablenkung während ihrer Zeit in Gomwin-Mur.

In Anerkennung deines Tuns: Harold.

In diesem Moment empfand ich mehr Verachtung für meinen Bruder, als mir lieb war. Wie konnte er es nur für richtig erachten, mir seine Kinder aufzubürden? Ich schämte mich, so zu empfinden, angesichts Sybilles Tod, der wahrscheinlich für diese törichte Entscheidung verantwortlich war. Dummer Harold, dachte ich. Dummer Harold.

„Mrs Folker!“

Mrs Folker, die über die aufgeflogene Tür heftig zusammengezuckt war, fiel der Hörer aus den Händen. „Mr Wulf – Schuhe!“, fauchte sie.

„Mrs Folker“, sagte ich streng und streifte den Dreck ab, „Sie haben meinem Bruder diese Adresse gegeben, oder täusche ich mich da?“

Sie schwieg und sah kurz ziemlich ertappt drein. „Um Himmels willen, Mr Wulf“, sagte sie endlich. „Das ist eine Pension. Die Adresse steht im Telefonbuch und Anrufern wird Auskunft gegeben, sonst könnte ich meine Gäste gleich mit der Mistgabel verscheuchen. Ich bin nicht Ihre Sekretärin und das Guinness ist nicht Ihre Privatresidenz. Haben wir uns verstanden?“

„Nein“, entgegnete ich kühl, „auch wenn ich mich entschuldige, Ihre Autorität in Frage gestellt zu haben, aber ich bleibe dabei; Sie haben nicht das Recht herumzuerzählen, wer hier wann übernachtet.“

„Der Mann sagte, er sei ihr Bruder“, erwiderte Mrs Folker unsicher, mit einem Hauch Entsetzen in der Stimme. „Er sagte, er habe in ganz Gomwin-Mur herumtelefoniert – eine Verwandte von Ihnen sei gestorben.“

„Ich fürchte, das hat seine Richtigkeit“, sagte ich, was Mrs Folker mit einem mitleidigen Seufzen kommentierte. „Dennoch, Mrs Folker, dennoch“, sagte ich, las den Hörer, samt verknotetem Kabel vom Boden auf, und drückte ihn ihr in die Hand. „Ich wünsche eine gute Nacht.“

Zurück im Dachzimmer ließ ich mich an meinem Schreibtisch nieder. Ich faltete die Hände und dachte nach … dachte nach über zwei Kinder, die im Gasthaus herumtollten, eine äußerst verschrobene, aber dennoch liebenswerte Wirtin und letztlich meine Arbeit. Sie stand kaum im Konflikt mit dem Besuch zweier Kinder. Harold hatte Recht; gerade jetzt, forderte sie nur geringfügig meine Gegenwart. Ich spähte zum Schließfach hinüber. Dann zur Tür. Die Zahlenkombination war in meinem Kopf aufbewahrt, der einzige Ort, wo sie hingehörte. Es konnte nicht schaden, sich auf das Treffen vorzubereiten. Es war undenkbar, dass sich zwei Kinder meine Forschung unter den Nagel rissen, geradezu lachhaft. Aber wenn herauskam, dass meine Anwesenheit der Aelfric Gräber-Company galt, würde das ernsthafte Gefahr auf mich, und wer auch immer damit in Verbindung gebracht werden konnte, ziehen.

Der Regen hatte nachgelassen. Ich war überrascht darüber, wie sehr mich die Sache ins Grübeln gebracht hatte. Ehe ich zu Bett ging, bat ich Mrs Folker um ein einfaches Mahl, wofür sie sich seufzend bereiterklärte, als ich einwilligte, Ihren nächtlichen Aufwand würdig entlohnen zu wollen. Mir war nicht danach, in der Gaststube zu essen, und Mrs Folker hatte es streng verboten, Mahlzeiten im Zimmer einzunehmen. Trotzdem war es mir schon gelungen, das eine oder andere Stück Pizza in die Mansarde zu schmuggeln. Es gab einen ausgezeichneten Italiener nebenan, von dem die Wirtin ausgesprochen wenig hielt.

Spät abends, als die Müdigkeit an mir zu nagen begann, tat ich etwas, das ich sonst nie tat. Ich kniete mich vor der Bettkante hin und sprach ein Gebet. Es war zu Sybilles Andenken, dachte ich, und gab es einen Gott, hätte er bestimmt Gefallen daran gefunden. Dann ging ich zu Bett.

Es war das Morgengrauen, das mich weckte. Draußen fiel feiner Niesel von der geschlossenen Wolkendecke, sodass die Straßen Gomwin-Murs in schummriges Licht getaucht waren. Was das Wetter anging, war das eine leichte Besserung dem vorigen Tag gegenüber, von meinem Gemütszustand ließ sich das allerdings nicht behaupten. Ich spürte, wie meine Vernunft beim Gedanken an den morgigen Tag und den Siebzehnuhrzug langsam mürbe wurde.

Im Guinness war wenig los. Es roch nach ausgeblasenen Kerzen, das Kaminfeuer kämpfte um sein Überleben und Mrs Folker hatte reichlich Zeit vorzutragen, was gerade im Fernseher lief, wobei sie meist das Fettgedruckte interessierte, da das Magazin ja einen Grund haben musste, wieso es der siebten Kochsendung allen vorangegangenen den Vorzug gab. Zugunsten meines ohnehin lädierten Verstandes ersparte ich mir die Diskussion.

„Ich werde nun aufbrechen“, verkündete ich tonlos, als Mrs Folker gerade über den bevorstehenden Finnlandkonflikt wetterte. „Setzten Sie es auf meine Rechnung.“

„… heiße Bäder und – in Ordnung, Mr Wulf“, unterbrach sie sich kurz und machte dann unbeirrt weiter, unbekümmert, dass ihr nun niemand mehr zuhörte.

Pünktlich um halb neun öffnete die Post ihre Pforten und eine stämmige, ganz in rosa gekleidete Frau trat hinter den Schalter.

„Name?“

Kaum war ich bei ihr angelangt, schob sie ein Formular samt Kugelschreiber unter dem Sicherheitsglas hindurch.

„Eadmund Wulf – ist etwas für mich abgegeben worden?“

Die Frau klaubte lustlos das Formular wieder von der Ablage und verschwand im hinteren Teil des Raumes. Kurz darauf kam sie mit einem dicken Bargeldumschlag zurück.

„Hier“, sagte sie schroff.

Als ich die Kreuzung erreichte, hielt ich inne. Der Umschlag war schwer, und sofern Harold nicht plante, dass ich für die Kinder eine Gala ausrichtete, war die Summe entschieden zu hoch. Anstatt zurück zum Guinness zu gehen, schlug ich die andere Richtung ein, vorbei an dunklen Fenstern und nebligen Gassen, bis die nasse Gegend immer ländlicher wurde.

Auf einem Hügel, dicht am Berghang reihten sich eine Handvoll verwahrloster Backsteinhäuser. Weiter oben ragte das fabrikartige Gebäude der Aelfric Gräber-Company auf. Es wirkte düster und unheilvoll, und es war kein Wunder, hatten die damaligen Bewohner des Corvus Hill die Flucht ergriffen. Der Ort war trist, die Vegetation abgestorben, die Gewässer schwarz oder ausgetrocknet. Heute, so schien es, war sogar die Aelfric Gräber-Company verlassen. Trotz der Bedrohlichkeit, die dieser Ort ausstrahlte, ging ich wie so oft weiter.

Ein unscheinbarer Pfad schlängelte sich den Berg hoch. Andeutungen von Fußspuren waren im Schlamm auszumachen, die allesamt zum Fabrikgebäude hoch führten. Von den Zufahrtsstraßen der Häuser war nur ein schwaches Andenken in Form von verwucherten Steinhaufen übriggeblieben.

Als der spitze, teils schon eingerissene Zaun, der das Fabrikgebäude umgab, in Sicht kam, blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich sah etwas sehr Sonderbares, etwas, das in der verwaisten Landschaft geradezu grotesk wirkte. Abseits des Firmengeländes, doch dem Fabrikgebäude am nächsten, lag ein verwüstetes Backsteinhaus, aus dessen Erkerfenster schwaches Licht schimmerte.

Wie in Trance ging ich darauf zu. Langsam offenbarte sich mir ein immer deutlich werdender Pfad und mir wurde klar, dass der Corvus Hill gar nicht so verlassen war, wie ich vermutet hatte. Der Regelmäßigkeit dieses Pfades zufolge musste der Bewohner dieser schäbigen Unterkunft bereits mehrere Wochen, vielleicht Monate, hier verkehren. Ich folgte den Fußspuren bis zu einem großen Steinhaufen, wo ein niedergerissener Gitterzaun die Überreste eines Gartens andeutete.

KNALL!

Reflexartig wich ich zurück. Aus der aufgebrochenen Tür ragte der Lauf eines Jagdgewehrs hervor, der Schütze ließ nicht lange auf sich warten und eine alte, in graue Lumpen gekleidete Frau kam heftig schnaufend aus der Finsternis gehumpelt.

„Was“, fauchte sie, „was willst du? Willst mir mein Haus abschwatzen? Oder einer alten Frau ganz den Garaus machen? Gehörst zu ihnen, was?“ Sie nickte zur Fabrikhalle hoch.

„Nein“, antwortete ich, den Mund ganz trocken, „sicher nicht.“

„Ich glaube dir nicht!“ Sie bohrte den Lauf in meine Brust, den zitternden Finger am Abzug und da begriff ich. Ich kannte die Frau: Es war Mrs Shanders, die ehemalige Bewohnerin der Nummer 11 – das Haus, von dessen Grund sie mich vertreiben wollte.

Mir blieb auch gar nichts erspart! Ich war erschöpft und zerschlagen, mit den Nerven ganz und gar am Ende. Die Ankunft der Kinder rückte näher, und das Schicksal hegte einen solchen Groll auf mich, dass es meine Forschung in den Grundfesten erschütterte.

Ich stand stocksteif da. „Das Gewehr“, sagte ich, „nehmen Sie es bitte runter. Wir sind uns schon begegnet, erinnern Sie sich?“

Langsam ließ sie es sinken. Sie begann unverständlich zu murmeln, und ein Ausdruck tiefen Argwohns zeichnete ihre Züge. Doch sagte sie nichts weiter, schulterte das Gewehr und trottete zum Haus zurück, blieb am Eingang stehen und winkte mich hinein. Mir fielen verschiedene Gründe ein, dieser Aufforderung nicht nachzukommen, doch die Neugierde überwog. Ich wollte wissen, was aus Mrs Shanders geworden war und was sie nach all den Jahren hergeführt hatte.

Sie wartete geduldig, bis ich eingetreten war. Da es ihr sichtlich schwerfiel, sich an mich zu erinnern, sagte ich: „Eadmund Wulf, wissen Sie noch?“

„Da klingelt was“, brummte Mrs Shanders. „Jetzt setz dich. Gibt Tee, wenn du willst.“

Es war ein Wunder, dass sie sich zurechtfand. Der Raum, der eine Art Wohnzimmer darstellte, war ein übelriechendes Durcheinander. Alles lag achtlos zerstreut, nichts war mehr da, wo es hingehörte.

Ich bahnte mir einen Weg zu dem zerlöcherten Sessel, auf den Mrs Shanders gedeutet hatte.

„Schande“, flüsterte sie. „Gomwin-Mur ist zur Unzierde des ganzen Ortes geworden … deren Schuld.“ Ihre wässrigen Augen wanderten zum Küchenfenster. Die drohenden Umrisse der Fabrikhalle zeichneten sich in der Ferne ab.

Ich erinnerte mich nur allzu gut an meinen ersten Besuch bei Mrs Shanders. Ihr voller Name war Mafalda Shanders, eigentlich Mafalda Yates, aber nachdem ihr Mann gestorben war, hatte sie wieder ihren Mädchennamen angenommen.

„Ich habe es zehn Jahre lang versucht, doch diese Stadt und dieses Haus lassen mir keine Ruhe. Ich brauche Antworten, Eadmund. Bis das geschieht, wird mir Gomwin-Mur keine Ruhe lassen.“

„Sie wollen es vergessen?“

„Worauf du Gift nehmen kannst“, bellte Mrs Shanders säuerlich. Ich ließ ihr die fragwürdigen Umgangsformen durchgehen, da ich den in Mitleidenschaft gezogenen Geisteszustand meiner Gastgeberin vermutete. Es schmerzte sie, darüber zu sprechen, dachte ich. Aber ich wollte hören, was sie zu sagen hatte.

„Ich bin froh, dass du mich damals besuchen gekommen bist. Deine Teilnahme an diesen Vorfällen hat mir was bedeutet. Die meisten dachten, ich wäre verrückt.“

„Ich kann nicht leugnen, dass ich einen gewissen Eigennutzen darin sah.“

„Daran ist nichts Verwerfliches. Gab’s denn Fortschritte?“

„Nichts, das von Interesse wäre. Glauben Sie immer noch, dass es in dem Haus gespukt hat?“

„Es ist die Wahrheit“, entgegnete Mrs Shanders leise. „Die schreckliche Wahrheit. Es ist ein Familienfluch, weißt du. Meine Enkelin – Ophelias Tochter – wurde uns genommen.“

„Wenn ich mich recht entsinne, ist sie gestorben.“

„Nein, viel schlimmer als das. Sie wurde entführt … in der Vollmondnacht aus ihrem Bett gestohlen. Keiner wollte was gesehen haben. Die Schufte mussten aus dem Wald gekommen sein, hatten sich durchs Fenster Eintritt verschafft und sie in die Berge verschleppt. Ophelias Ehemann war an dem Verlust zugrunde gegangen. Er verließ seinen Posten bei der Bank, um seine Tochter zu suchen. Er irrte in den Wäldern umher, Wochen vergingen. Irgendwann kam er nicht mehr zurück und wurde nie gefunden. Ophelia“, sagte sie zitternd, den Tränen nahe, „man sagte, sie litt unter Wahnvorstellungen. Aber das stimmte nicht. Lügen – alles Lügen.“

„Was waren das für … Wahnvorstellungen?“ Ich fragte mich, ob sie es noch ertragen konnte, weiter alte Wunden aufzureißen, im schwachen Wissen, dass es genau dieses Ereignis war, über das sie vor einem Jahrzehnt so ausführlich berichtet hatte.

„Grotesk“, flüsterte Mrs Shanders mit rauer Stimme. „Es war absolut grotesk. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte ich den Leuten vom Hospital vielleicht geglaubt. Aber Ophelia war nicht verrückt. Es begann mit Erdstößen, die den ganzen Corvus Hill erschütterten. Dann folgten Stromausfälle, doch irgendwann gingen die Lichter nur noch bei Ophelia nicht mehr an. Vielleicht war es deswegen, dass sich niemand mehr um sie kümmerte. Eigennütziges Pack, diese Nachbarschaft. Jedenfalls quoll plötzlich ein gräulicher Schleim aus dem Fußboden – Ektoplasma, hat sie es genannt. Es gab keine Erklärung für seine Herkunft, so fuhren Ophelia und ich zu einem Geologen. Er sollte sich das mit dem Zeug geflutete Wohnzimmer ansehen. Aber bei unserer Ankunft war es verschwunden – weg, einfach so. Ophelia beharrte darauf, dass es nach Putzmittel roch. Ihr war nicht mehr zu widersprechen; sie war der festen Überzeugung, dass es während unserer Abwesenheit entfernt worden war. Natürlich war das – und das tatsächlich – eine Fantasterei. Es wäre bemerkt worden, hätte sich jemand Zugang verschafft. Und doch: Zwei Wochen später tauchten in dem Haus graue Schimmelflecken auf.

Die Vorkommnisse gingen weiter. Ophelia schwur, sie hätte nachts ein Krabbeln in den Wänden gehört. Um es zu beweisen, lud sie mich ein, mich mit ihr auf die Lauer zu legen, denn wie ich zu meinem Schrecken erfahren musste, ging sie schon seit einiger Zeit auf die Pirsch, um den Vorkommnissen auf die Schliche zu kommen. Leichenblässe war in ihr Gesicht getreten. Sie schlief kaum noch. Als wir uns also auf die Lauer legten, passierte es. Aus heiterem Himmel hörten wir das Krabbeln und die Tapete begann sich von den Wänden zu schälen. Stücke der Decke brachen ein und dann – dann war alles still. Ich blieb die Nacht über bei Ophelia. Am nächsten Morgen gab ich sie in die Obhut der Ärzte. Ich hätte ja für sie gesorgt, doch konnte ich nicht verantworten, dass sie hierbleibt. Da erkannte ich, dass ein Fluch auf dem

Corvus Hill lastet.

Noch einige Male hörte ich seltsame Geräusche von dem Haus, stets bei Nacht und immer bei Vollmond, obwohl dort niemand mehr wohnte. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Als sich Ophelias Zustand verbesserte, zog es sie wieder nach Gomwin-Mur. Zwar war es still um das Haus geworden und keine der unerklärbaren Ereignisse wiederholten sich. Trotzdem gab es für sie kein Happy End.“ Mrs Shanders betrachtete traurig das Fabrikgebäude, wo einst das Haus ihrer Tochter gestanden hatte. „Sie haben es abgerissen. Vertrieben haben sie sie! Diese Halunken! Sie ist gestorben, Eadmund. Niemand weiß wie. Plötzlich wurde sie in ihrer Wohnung aufgefunden – tot. Der Familienfluch.“

„Sie denken doch nicht, dass die Aelfric Gräber-Company mit der Sache zu tun hat?“

Mrs Shanders schnaubte, schüttelte dann aber den Kopf. „Nein. Ich dachte wahrscheinlich an dasselbe wie du jetzt, dass die dort oben nach dem rätselhaften Schleim bohren. Aber wie tief sind die jetzt schon? Zwei, drei Kilometer?“

„Fünf“, sagte ich. „Aber Sie haben Recht, ich hatte diesen Gedanken.“ Sie lächelte kurz. „Mrs Shanders“, sagte ich, „was haben Sie sich eigentlich davon erhofft, wieder herzukommen?“

„Ach … das muss ich selbst noch herausfinden. Vielleicht erfahre ich ja was. Scheint sich was getan zu haben.“

„Ja“, sagte ich nachdenklich, „allerdings.“

Ein rascher Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es halb drei war. Mir blieben gute vierundzwanzig Stunden, bis zur Ankunft der Kinder.

Ich dankte Mrs Shanders für den Tee und nachdem ich mich versichert hatte, dass es ihr an nichts, wie warmen Decken oder Lebensmitteln, fehlte, verließ ich sie wieder. Trotz der Absurdität ihrer Geschichte kam sie mir weniger abwegig vor als noch vor zehn Jahren. Es war gut möglich, dass Mrs Shanders daran herumgeschraubt hatte, um sie plausibler erscheinen zu lassen, doch erschien es mir falsch, sie als Lügnerin abzutun. Etwas an der Art, wie sie die rätselhaften Vorfälle äußerte, löste ein Verlangen in mir aus, ihr zu glauben.

Es war Nachmittag. Die Uhrzeiger rückten drohend auf halb fünf und das Guinness befand sich in Aufbruchstimmung. Es half nicht, dass Mrs Folker die Flure hin und her gondelte, um Decken und Leintücher zu verteilen, und gelegentlich Fragen über die Kinder aus der hintersten Ecke der Pension krähte, auf die ich beim besten Willen keine Antwort wusste. Es war das erste Mal seit langem, dass hier jemand länger als eine Nacht verweilte. Es war ja auch eine Zumutung.

Ich versuchte die letzten Seiten der Tageszeitung zu lesen, die langweiligsten Artikel, die ich guten Gewissens beim Frühstück ausgelassen hatte. Mittlerweile glaubte ich zu wissen, wie ich mit den Kindern umzuspringen hatte. Stellte ich es richtig an, brachte es mir die ruhigen zwei Wochen ein, die sich ein beschäftigter Mann mit meiner Reife verdiente.