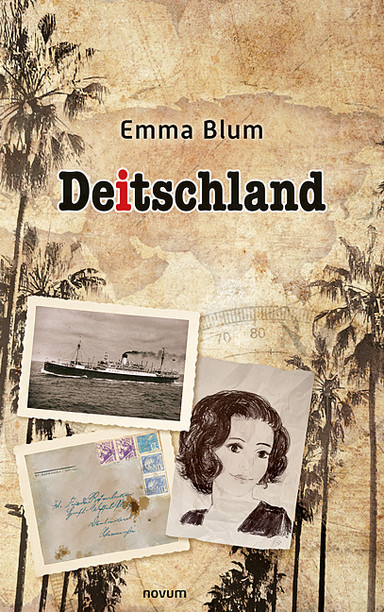

Deitschland

Emma Blum

EUR 25,90

EUR 20,99

Format: 13,5 x 21,5 cm

Seitenanzahl: 568

ISBN: 978-3-99131-913-9

Erscheinungsdatum: 06.03.2023

Seine Heimat „Deitschland“, in der Paulo aufwächst, ist nicht nur ein kurioser Mix aus deutschen sowie brasilianischen Traditionen mit einer eigenwilligen Sprache – gleichzeitig gibt ihm ihre Vergangenheit Rätsel auf. Wird er in Deutschland die Lösung finden?

Erster Teil - Deitschland

Erstes Kapitel - Schöne alte Welt

Düsseldorf, Deutschland, 2007

„VORSICHT! RUTSCHGEFAHR“ entzifferte ich die Schrift auf dem gelben Schild, das auf den frisch gewischten Fliesen des Flughafens aufgestellt war. Ein schwarzes Strichmännchen fiel dort mit rudernden Armen auf sein Hinterteil. Ein Boden, passend zu Deutschland, dachte ich selig, ganz weiß und rutschig wie Schnee und Eis.

Ich hatte schon immer davon geträumt, ein Weihnachten mit Schnee und Eis zu erleben, ein Weihnachten mit wirklichem Schnee, nicht mit dem weißen Schaum aus der Sprühdose, der auf den rosa Plastiktannen im Shoppingcenter hing, wo ich bis vor kurzem gearbeitet hatte. Ich hatte in Brasilien nie echten Schnee gesehen, aber ich hatte mich oft danach gesehnt, vor allem während der Weihnachtszeit im Hochsommer. Immer wenn ich bei vierzig Grad in ein plüschiges Weihnachtsmannkostüm gehüllt die Gäste des Shoppingcenters bedient hatte, hatte ich sehnsüchtig an Schnee und Eis gedacht. Seit ich ein kleiner Junge war, wünschte ich mir, einmal ein Weihnachten in Deutschland zu erleben. Das prägende Bild, das ich vom deutschen Weihnachten im Kopf hatte, entstammte dem Motiv auf einer alten, blechernen Plätzchendose, die mein Großvater Paul aus Deutschland mitgebracht hatte, als er 1935 nach Brasilien ausgewandert war: Auf diesem Bild erhoben sich schneebedeckte Tannen majestätisch hinter einem Dorf aus Fachwerkhäusern, von deren verschneiten Dächern spitze Eiszapfen herabhingen. Einladendes gelbes Licht leuchtete aus den Fenstern und neben dem Dörfchen lag ein zugefrorener See, auf dem Kinder mit bunten Pudelmützen Schlittschuh liefen. Mein Großvater selbst hatte nie etwas von Weihnachten in Deutschland erzählt, nie hatte er je irgendetwas über seine Vergangenheit in Deutschland erzählt. Es war allein diese Dose, die etwas über seine Vergangenheit verriet, und in der Dose hatte ich eine Spur zu seinem vergangenen Leben in Deutschland gefunden. Dieser Spur wollte ich folgen. Aber in erster Linie wollte ich die schneebedeckten Weihnachtsbäume des Landes meiner Vorfahren sehen. Wahrscheinlich würde ich aber noch ein wenig warten müssen, denn es war erst Mitte April und dazu ein außergewöhnlich warmer Tag, an dem das einzige Eis, das man draußen sah, aus einer Eisdiele stammte. Um diese Jahreszeit leuchtete in Deutschland alles in bunten Farben: Die Bäume, über die das Flugzeug geschwebt war, strahlten in einem frischen, jungen Grün. Die Geschäfte im Flughafen waren mit weißen und gelben Frühlingsblumen geschmückt und mit Häschen, Küken und bunten Ostereiern dekoriert. In einem Schaufenster vor mir standen zwei riesige Osterhasen aus Porzellan, die Eier bunt lackierten. Ich tat so, als würde ich die Hasen genauer inspizieren, aber in Wirklichkeit überprüfte ich in der Schaufensterscheibe mein Spiegelbild, ob auch wirklich keine dunkle Locke von meinem Kopf abstand, auf dem ich eine halbe Packung Pomade und Haarwachs verteilt hatte. Wegen der Pomade hafteten meine Haare wie Kleister zusammen, sie waren so glatt und glänzend wie nie zuvor und verströmten einen undefinierbaren Duft, irgendetwas zwischen Autoreifen und Limette. Ganz vorsichtig richtete ich meinen grünen Filzhut, um meine wohlgeformte Frisur nicht durcheinanderzubringen. Mein Vater, der mich darüber belehrt hatte, dass respektable Männer in Deutschland grundsätzlich Filzhüte trugen, hatte mir den Hut – sogar mit einer Feder als Garnitur – zum Abschied geschenkt. Ein paar Blicke auf meine Mitreisenden am Flughafen hatten mir gezeigt, dass entweder kein respektabler Mann unter den Fluggästen oder der Filzhut wohlmöglich außer Mode gekommen war. Sollte ich ihn besser abnehmen? Ich wollte unbedingt einen guten Eindruck machen, ich MUSSTE einen guten Eindruck –

Plötzlich legten sich kräftige Hände auf meine Schultern. Von beiden Seiten wurde ich von zwei riesigen Männern mit dunkelblauen Uniformen in einem festen Griff gehalten.

„Würden Sie uns bitte begleiten?“, fragte einer der beiden in einem Tonfall, der klarmachte, dass die Antwort „Nein, eigentlich nicht.“ keine Option war. Die anderen Leute, die mit mir den Flieger verlassen hatten, starrten mich misstrauisch an, manche begannen zu tuscheln und zeigten auf mich. Obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen war, ahnte ich, dass es nicht normal war, kurz nach der Landung verhaftet zu werden. Aber wurde ich wirklich gerade verhaftet? Warum sollten sie das tun? Dachten sie vielleicht, ich wäre ein illegaler Einwanderer? Ich hatte am Flughafen von São Paulo eine Gruppe Brasilianer getroffen, die frisch aus den USA abgeschoben worden waren, aber schon wieder Pläne schmiedeten, auf welcher Route sie wieder illegal einwandern wollten. Panisch begann ich nach meinen Papieren zu tasten, um mich zu vergewissern, dass ich sie noch bei mir trug, doch stoppte sofort, als ich glaubte, die Hand eines Uniformierten würde zu einer Waffe an seinem Gürtel zucken. Ich spürte, wie ein Schweißtropfen von meiner Stirn brennend in mein Auge lief, aber ich wagte es nicht, irgendeine verdächtige Bewegung zu machen. Es war nicht lange her, dass ich in Brasilien in den Lauf einer entsicherten Waffe gestarrt hatte und ich wollte die Erfahrung nicht wiederholen. Die Männer führten mich in einen kleinen, vom Rest des Flughafens blickdicht abgeschotteten Raum, der von einer grellen Neonröhre beleuchtet war. Auf einen schmalen, schmucklosen Tisch wuchteten sie meinen großen, alten Koffer und rissen ihn brutal auf wie Wölfe, die ein unschuldiges Schaf zerfetzten. Im selben Moment betrat ein älterer, untersetzter Mann den Raum, der die beiden anderen mit einem Nicken grüßte und mich von oben bis unten ansah.

„Is’ dat unser kleener Drogenschmuggler?“

„Jawoll, Chef“, antwortete einer der Uniformierten.

Ich schnappte nach Luft. Ich und Drogenschmuggler? Ich hatte nichts mehr mit Drogen am Hut, ich hatte die Drogengangster aus der Favela hinter mir gelassen, ein ganzer Ozean lag nun zwischen denen und mir, ich besaß sogar ein T-Shirt mit dem Slogan „Sag nein zu Drogen“ auf Portugiesisch. Das T-Shirt war in meinem Koffer. Würde ich es als Gegenbeweis zeigen dürfen?

Der Chef blätterte in ein paar Zetteln, die er in der Hand hielt und fragte: „Sie sind Herr Paulo Rosenbaum?“

Ich nickte, und weil er mich nicht direkt ansah, stammelte ich zusätzlich „Ja – jawoll, Chef“ und versuchte den Ton seiner Untergebenen zu imitieren, um mich bestmöglich sprachlich zu integrieren. Der Chef runzelte die Stirn, schüttelte sich einmal kurz wie ein Hund, der einen Floh verscheuchen will, und fragte mich langsam, aber in einem unangenehm lauten Tonfall: „Verstehen Sie mich? Sprechen Sie Deutsch?“

„Jawoll …“, murmelte ich und der Chef deutete mit seinem kurzen dicken Finger auf die dreizehn in dunkelgrünes Alupapier eingeschweißten Pakete, die den größten Teil meines Koffers ausmachten.

„Können Sie mir erklären, was für eine Substanz Sie in diesen Paketen transportieren?“

„Substanz?“, fragte ich blöde. Ich hatte gedacht, mein Deutsch wäre sehr gut, aber ich verstand in diesem Flughafen nur Bahnhof. Der Mann nahm ein Paket in die Hand, hielt es mir vor die Nase und rief: „WAS IST DAS?“

„Chimarrão …“, flüsterte ich eingeschüchtert, zog den Kopf zwischen meinen Schultern ein und wünschte mir, ich wäre eine Schildkröte, die sich in ihrem Panzer verkriechen kann.

„Schimmahong? Wat soll dat denn sein?“, sagte der Chef an seine Mitarbeiter gewandt. „Is’ dat was Neues? Wie Special K, dieses Narkosemittel für Pferde, dat die jetzt in den Diskos schnupfen?“

Als die anderen Männer mit den Schultern zuckten, riss der Chef so ruckartig eines der Pakete auf, dass ihm eine kleine Wolke aus hellgrünem Staub entgegenschlug. Mit ausgestreckten Armen hielt er das Paket von seinem Körper entfernt, als hätte er Angst, es könne jeden Moment in Flammen aufgehen.

„Da sind Pflanzenteilchen drinnen, so was wie Holzstückchen“, merkte einer der Wachleute an. „Könnte mir vorstellen, dass man das raucht.“

„Man tut das trinken. Mit heißes Wasser“, erklärte ich kleinlaut.

„Igitt, dat habe selbst ich noch nich erlebt. Pervers“, meinte der Chef kopfschüttelnd.

„Es ist Tee“, sagte ich hilfsbereit.

„Tee?“

In holprigem Deutsch versuchte ich den Herren zu erklären, was Chimarrão war: „Du tust Mate in Kürbis und kochend Wasser und tust mit Rohr aus Metall trinken.“

Mir fehlten die Worte, um zu erklären, dass Chimarrão eine Art Matetee ist, der im Süden Brasiliens einen Stellenwert hat wie der Kaffee in anderen Ländern. Man trinkt den Chimarrão mit einem metallischen Strohhalm aus einem Gefäß, das aus einem Kürbis geschnitzt wurde. In einer geselligen Runde wird der Tee samt Strohhalm weitergereicht. Es trinkt also, anders als beim deutschen Kaffeekränzchen, immer nur eine Person.

„Das ist ein bisschen eklig“, sagte einer der Uniformierten nach meiner umständlichen Schilderung. „Die ganzen Bakterien und das andere ansteckende Gedöns am Trinkhalm.“

„Aber keine Droge“, verteidigte ich mich, „ich sage nein zu Drogen.“

„Ich glaub ich kenn das Zeug“, merkte nun der andere Uniformierte an, „Diesen Matetee. So ein grünes Zeug. Meine Frau hatte mal so eine Ökophase, da hat die sich den im Reformhaus gekauft. Aber in Beuteln und aus Tassen, nicht aus Kürbissen. Jetzt trinkt sie wieder Kaffee wie jeder normale Mensch …“

„Aha“, sagte der Chef. Dann deutete er wieder auf den Koffer, in dem dreizehn Pakete Tee unschuldig glänzten.

„Dat is’ aber keine haushaltsübliche Menge Matetee, die Se einführen wollen …“, gab er zu bedenken. „Woll’n Se mir erzählen, dat Se dat alles allein trinken wollen?“

Ich gab zu, dass der Inhalt meines Koffers ungewöhnlich erscheinen musste. Der Chimarrão machte die Hälfte des Kofferinhalts aus, in der anderen Hälfte befand sich mein gesamter spärlicher Besitz, den ich mit nach Deutschland gebracht hatte: Drei Unterhosen, ein weißes Hemd, vier T-Shirts, ein Paar Flipflops, meine treue, alte Orangenpresse, ein stumpfer Rasierer, eine Zahnbürste, eine CD mit deutschen Schlagern und der aus einem Kürbis geschnitzte Becher und der Trinkhalm für den Chimarrão. Als ich in meiner Familie und meinem Freundeskreis erzählt hatte, dass ich nach Deutschland gehen würde, hatten einige sehr besorgt reagiert. Unbestätigten Gerüchten zufolge gab es in Deutschland nämlich keinen Chimarrão zu kaufen. Und wer konnte schon ein Jahr ohne Chimarrão leben? Viele Freunde und Verwandte waren deshalb auf die Idee gekommen, mir eine Packung Chimarrão zum Abschied zu schenken: Meine Mutter, meine Schwestern Odete, Ivete und Isete, meine Brüder Kunibaldo, Rogério, Edson und Nilson, mein Onkel Albino, meine Tante Eufrasia, meine Freunde Ramiro und César, sogar mein brummiger Nachbar Blasio. So kam es, dass ich mehr Teepakete als T-Shirts besaß. Dreizehn Kilo sollten für mein Jahr in Deutschland reichen …

„Sie wollen ein Jahr in Deutschland bleiben?“, fragte der Chef mit misstrauisch gerunzelter Stirn. „Dürfte ich bitte Ihr Visum sehen?“

„Ich habe ein Visum“, sagte ich stolz. Die Uniformierten strafften ihre Haltung. Ich hatte das Gefühl, sie wollten sich eigentlich gleich auf mich stürzen, um mich mit dem nächsten Flugzeug nach Brasilien abzuschieben.

„Und vielleicht bekomme ich bald sogar ein deutscher Staatsangehörigkeitsausweis.“ Demonstrativ zückte ich meinen Reisepass und zeigte ihn vor. Ich hatte lange geübt, um mir den Begriff Staatsangehörigkeitsausweis zu merken. „Eigentlich ich bin mehr Deutscher als Brasilianer, auch wenn ich nur Brasilianer bin.“

„Dat verstehe ich nich. Dat müssen Se mir jetzt erklären“, sagte der Chef ungläubig. Also erklärte ich ihm, wer ich war:

Ich wurde im Bezirk Itapiranga geboren, was in der Sprache meiner Großmutter aus dem Volk der Guaraní „roter Fels“ bedeutet. Itapiranga ist eine ganz kleine Stadt im tiefsten Westen des Bundesstaates Santa Catarina im Süden Brasiliens, nahe des östlichsten Zipfels von Argentinien. Zu viele Himmelsrichtungen in einem Satz? Ich markiere das besser auf einer Karte:

Überschreitet man von Itapiranga aus die Grenze nach Argentinien, steht man im Dschungel, wo Jaguare umhertigern, Giftschlangen lauern und Papageien schreien. Es ist eine Jahrtausende alte, atmende Wand, grün und nahezu undurchdringlich, von Menschenhand beinahe unberührt. Auf der brasilianischen Seite bietet sich ein anderer Anblick. Hier ist die hügelige Landschaft von Weiden geprägt, auf denen Ochsen und Kühe gemütlich grasen, unterbrochen von Plantagen, wo süße Bananen, saftige Orangen, Limetten, Ananas und riesige Melonen gedeihen. Man blickt über unzählige Felder, auf denen Mais, Tabak und Bohnen angebaut werden.

Dort steht auch der Bauernhof meiner Eltern, ein gelb getünchtes kleines Haus mit rotem Dach, umgeben von Obstbäumen, an denen dank der langen Sommer und der kurzen, milden Winter fast das ganze Jahr Früchte reifen. Vor meinem Elternhaus spazieren Hühner umher, bunte Schmetterlingsschwärme tanzen um die Orchideen, die meine Mutter im Garten gepflanzt hat, und manchmal sieht man dort auch winzige, bunte Kolibris, die wir beija-flor, „Blumenküsser“, nennen. Jeden Tag scheint die Sonne, aber an Wasser fehlt es bei uns nicht. Aus den Hügeln entspringen Quellen und kleine Bäche mit kristallklarem Wasser durchziehen die von Feldern und Weiden geprägte Hügellandschaft meines abgelegenen Heimatdorfes, wo pastellfarbene kleine Bauernhäuser wie bunte Punkte auf einem Flickenteppich an einer kleinen rotbraunen Schotterstraße verstreut liegen.

Während meiner Kindheit hatten einige Häuser im Dorf noch keinen Anschluss an das Stromnetz. Nachts waren dort Kerzen und Öllampen und manchmal ein Schwarm Glühwürmchen die einzigen Lichtpünktchen auf der Erde. Am Himmel, unter dem ich meine Kindheit verbrachte, spannte sich das leuchtende Band der Milchstraße und es funkelten unzählige Sterne über mir, so hell und klar wie ich es nie wieder in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte unbedingt weg aus dieser Einöde!

Früh begannen die langen und anstrengenden Tage, an denen wir das Vieh versorgten, unsere Kühe molken und schwere Milchkannen schleppten. Wir hackten in der glühenden brasilianischen Sonne Holz, spannten Ochsen vor den schweren Pflug und ernteten mit der Hand Obst und Getreide. Meine Eltern und ihre Nachbarn hatten wettergegerbte Gesichter und Schwielen an den Händen. Gemeinsam hatten sie ertragreiche und entbehrungsreiche Jahre durchlebt und führten ein einfaches, aber zufriedenes Leben. Am Wochenende, nach der harten Arbeit, belohnte sich die Dorfgemeinschaft mit gemeinsamen Festen und Feiern. Es gab immer eine Gelegenheit zum Feiern und Tanzen, eine der beliebtesten Veranstaltungen war der Schlagerball.

Mein Vater setzte dann seinen Seppelhut mit der kleinen brauen Feder auf und tanzte beschwingt einen Schuhplattler oder die ganze Familie schunkelte mit erhobenem Bierkrug zu den Liedern der beliebtesten Sänger, die zu Akkordeonklängen deftige deutsche Volksmusik schmetterten. Mein Bruder Bruno wurde mehrere Male hintereinander auf dem jährlichen Wurst- und Kuchenball zum „Wurstkönig“ gekrönt, weil er mehr Wurst und Kuchen verschlingen und bei sich behalten konnte als alle anderen Männer, die sich in der noblen Disziplin des Verschlingens miteinander gemessen hatten.

Erstes Kapitel - Schöne alte Welt

Düsseldorf, Deutschland, 2007

„VORSICHT! RUTSCHGEFAHR“ entzifferte ich die Schrift auf dem gelben Schild, das auf den frisch gewischten Fliesen des Flughafens aufgestellt war. Ein schwarzes Strichmännchen fiel dort mit rudernden Armen auf sein Hinterteil. Ein Boden, passend zu Deutschland, dachte ich selig, ganz weiß und rutschig wie Schnee und Eis.

Ich hatte schon immer davon geträumt, ein Weihnachten mit Schnee und Eis zu erleben, ein Weihnachten mit wirklichem Schnee, nicht mit dem weißen Schaum aus der Sprühdose, der auf den rosa Plastiktannen im Shoppingcenter hing, wo ich bis vor kurzem gearbeitet hatte. Ich hatte in Brasilien nie echten Schnee gesehen, aber ich hatte mich oft danach gesehnt, vor allem während der Weihnachtszeit im Hochsommer. Immer wenn ich bei vierzig Grad in ein plüschiges Weihnachtsmannkostüm gehüllt die Gäste des Shoppingcenters bedient hatte, hatte ich sehnsüchtig an Schnee und Eis gedacht. Seit ich ein kleiner Junge war, wünschte ich mir, einmal ein Weihnachten in Deutschland zu erleben. Das prägende Bild, das ich vom deutschen Weihnachten im Kopf hatte, entstammte dem Motiv auf einer alten, blechernen Plätzchendose, die mein Großvater Paul aus Deutschland mitgebracht hatte, als er 1935 nach Brasilien ausgewandert war: Auf diesem Bild erhoben sich schneebedeckte Tannen majestätisch hinter einem Dorf aus Fachwerkhäusern, von deren verschneiten Dächern spitze Eiszapfen herabhingen. Einladendes gelbes Licht leuchtete aus den Fenstern und neben dem Dörfchen lag ein zugefrorener See, auf dem Kinder mit bunten Pudelmützen Schlittschuh liefen. Mein Großvater selbst hatte nie etwas von Weihnachten in Deutschland erzählt, nie hatte er je irgendetwas über seine Vergangenheit in Deutschland erzählt. Es war allein diese Dose, die etwas über seine Vergangenheit verriet, und in der Dose hatte ich eine Spur zu seinem vergangenen Leben in Deutschland gefunden. Dieser Spur wollte ich folgen. Aber in erster Linie wollte ich die schneebedeckten Weihnachtsbäume des Landes meiner Vorfahren sehen. Wahrscheinlich würde ich aber noch ein wenig warten müssen, denn es war erst Mitte April und dazu ein außergewöhnlich warmer Tag, an dem das einzige Eis, das man draußen sah, aus einer Eisdiele stammte. Um diese Jahreszeit leuchtete in Deutschland alles in bunten Farben: Die Bäume, über die das Flugzeug geschwebt war, strahlten in einem frischen, jungen Grün. Die Geschäfte im Flughafen waren mit weißen und gelben Frühlingsblumen geschmückt und mit Häschen, Küken und bunten Ostereiern dekoriert. In einem Schaufenster vor mir standen zwei riesige Osterhasen aus Porzellan, die Eier bunt lackierten. Ich tat so, als würde ich die Hasen genauer inspizieren, aber in Wirklichkeit überprüfte ich in der Schaufensterscheibe mein Spiegelbild, ob auch wirklich keine dunkle Locke von meinem Kopf abstand, auf dem ich eine halbe Packung Pomade und Haarwachs verteilt hatte. Wegen der Pomade hafteten meine Haare wie Kleister zusammen, sie waren so glatt und glänzend wie nie zuvor und verströmten einen undefinierbaren Duft, irgendetwas zwischen Autoreifen und Limette. Ganz vorsichtig richtete ich meinen grünen Filzhut, um meine wohlgeformte Frisur nicht durcheinanderzubringen. Mein Vater, der mich darüber belehrt hatte, dass respektable Männer in Deutschland grundsätzlich Filzhüte trugen, hatte mir den Hut – sogar mit einer Feder als Garnitur – zum Abschied geschenkt. Ein paar Blicke auf meine Mitreisenden am Flughafen hatten mir gezeigt, dass entweder kein respektabler Mann unter den Fluggästen oder der Filzhut wohlmöglich außer Mode gekommen war. Sollte ich ihn besser abnehmen? Ich wollte unbedingt einen guten Eindruck machen, ich MUSSTE einen guten Eindruck –

Plötzlich legten sich kräftige Hände auf meine Schultern. Von beiden Seiten wurde ich von zwei riesigen Männern mit dunkelblauen Uniformen in einem festen Griff gehalten.

„Würden Sie uns bitte begleiten?“, fragte einer der beiden in einem Tonfall, der klarmachte, dass die Antwort „Nein, eigentlich nicht.“ keine Option war. Die anderen Leute, die mit mir den Flieger verlassen hatten, starrten mich misstrauisch an, manche begannen zu tuscheln und zeigten auf mich. Obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen war, ahnte ich, dass es nicht normal war, kurz nach der Landung verhaftet zu werden. Aber wurde ich wirklich gerade verhaftet? Warum sollten sie das tun? Dachten sie vielleicht, ich wäre ein illegaler Einwanderer? Ich hatte am Flughafen von São Paulo eine Gruppe Brasilianer getroffen, die frisch aus den USA abgeschoben worden waren, aber schon wieder Pläne schmiedeten, auf welcher Route sie wieder illegal einwandern wollten. Panisch begann ich nach meinen Papieren zu tasten, um mich zu vergewissern, dass ich sie noch bei mir trug, doch stoppte sofort, als ich glaubte, die Hand eines Uniformierten würde zu einer Waffe an seinem Gürtel zucken. Ich spürte, wie ein Schweißtropfen von meiner Stirn brennend in mein Auge lief, aber ich wagte es nicht, irgendeine verdächtige Bewegung zu machen. Es war nicht lange her, dass ich in Brasilien in den Lauf einer entsicherten Waffe gestarrt hatte und ich wollte die Erfahrung nicht wiederholen. Die Männer führten mich in einen kleinen, vom Rest des Flughafens blickdicht abgeschotteten Raum, der von einer grellen Neonröhre beleuchtet war. Auf einen schmalen, schmucklosen Tisch wuchteten sie meinen großen, alten Koffer und rissen ihn brutal auf wie Wölfe, die ein unschuldiges Schaf zerfetzten. Im selben Moment betrat ein älterer, untersetzter Mann den Raum, der die beiden anderen mit einem Nicken grüßte und mich von oben bis unten ansah.

„Is’ dat unser kleener Drogenschmuggler?“

„Jawoll, Chef“, antwortete einer der Uniformierten.

Ich schnappte nach Luft. Ich und Drogenschmuggler? Ich hatte nichts mehr mit Drogen am Hut, ich hatte die Drogengangster aus der Favela hinter mir gelassen, ein ganzer Ozean lag nun zwischen denen und mir, ich besaß sogar ein T-Shirt mit dem Slogan „Sag nein zu Drogen“ auf Portugiesisch. Das T-Shirt war in meinem Koffer. Würde ich es als Gegenbeweis zeigen dürfen?

Der Chef blätterte in ein paar Zetteln, die er in der Hand hielt und fragte: „Sie sind Herr Paulo Rosenbaum?“

Ich nickte, und weil er mich nicht direkt ansah, stammelte ich zusätzlich „Ja – jawoll, Chef“ und versuchte den Ton seiner Untergebenen zu imitieren, um mich bestmöglich sprachlich zu integrieren. Der Chef runzelte die Stirn, schüttelte sich einmal kurz wie ein Hund, der einen Floh verscheuchen will, und fragte mich langsam, aber in einem unangenehm lauten Tonfall: „Verstehen Sie mich? Sprechen Sie Deutsch?“

„Jawoll …“, murmelte ich und der Chef deutete mit seinem kurzen dicken Finger auf die dreizehn in dunkelgrünes Alupapier eingeschweißten Pakete, die den größten Teil meines Koffers ausmachten.

„Können Sie mir erklären, was für eine Substanz Sie in diesen Paketen transportieren?“

„Substanz?“, fragte ich blöde. Ich hatte gedacht, mein Deutsch wäre sehr gut, aber ich verstand in diesem Flughafen nur Bahnhof. Der Mann nahm ein Paket in die Hand, hielt es mir vor die Nase und rief: „WAS IST DAS?“

„Chimarrão …“, flüsterte ich eingeschüchtert, zog den Kopf zwischen meinen Schultern ein und wünschte mir, ich wäre eine Schildkröte, die sich in ihrem Panzer verkriechen kann.

„Schimmahong? Wat soll dat denn sein?“, sagte der Chef an seine Mitarbeiter gewandt. „Is’ dat was Neues? Wie Special K, dieses Narkosemittel für Pferde, dat die jetzt in den Diskos schnupfen?“

Als die anderen Männer mit den Schultern zuckten, riss der Chef so ruckartig eines der Pakete auf, dass ihm eine kleine Wolke aus hellgrünem Staub entgegenschlug. Mit ausgestreckten Armen hielt er das Paket von seinem Körper entfernt, als hätte er Angst, es könne jeden Moment in Flammen aufgehen.

„Da sind Pflanzenteilchen drinnen, so was wie Holzstückchen“, merkte einer der Wachleute an. „Könnte mir vorstellen, dass man das raucht.“

„Man tut das trinken. Mit heißes Wasser“, erklärte ich kleinlaut.

„Igitt, dat habe selbst ich noch nich erlebt. Pervers“, meinte der Chef kopfschüttelnd.

„Es ist Tee“, sagte ich hilfsbereit.

„Tee?“

In holprigem Deutsch versuchte ich den Herren zu erklären, was Chimarrão war: „Du tust Mate in Kürbis und kochend Wasser und tust mit Rohr aus Metall trinken.“

Mir fehlten die Worte, um zu erklären, dass Chimarrão eine Art Matetee ist, der im Süden Brasiliens einen Stellenwert hat wie der Kaffee in anderen Ländern. Man trinkt den Chimarrão mit einem metallischen Strohhalm aus einem Gefäß, das aus einem Kürbis geschnitzt wurde. In einer geselligen Runde wird der Tee samt Strohhalm weitergereicht. Es trinkt also, anders als beim deutschen Kaffeekränzchen, immer nur eine Person.

„Das ist ein bisschen eklig“, sagte einer der Uniformierten nach meiner umständlichen Schilderung. „Die ganzen Bakterien und das andere ansteckende Gedöns am Trinkhalm.“

„Aber keine Droge“, verteidigte ich mich, „ich sage nein zu Drogen.“

„Ich glaub ich kenn das Zeug“, merkte nun der andere Uniformierte an, „Diesen Matetee. So ein grünes Zeug. Meine Frau hatte mal so eine Ökophase, da hat die sich den im Reformhaus gekauft. Aber in Beuteln und aus Tassen, nicht aus Kürbissen. Jetzt trinkt sie wieder Kaffee wie jeder normale Mensch …“

„Aha“, sagte der Chef. Dann deutete er wieder auf den Koffer, in dem dreizehn Pakete Tee unschuldig glänzten.

„Dat is’ aber keine haushaltsübliche Menge Matetee, die Se einführen wollen …“, gab er zu bedenken. „Woll’n Se mir erzählen, dat Se dat alles allein trinken wollen?“

Ich gab zu, dass der Inhalt meines Koffers ungewöhnlich erscheinen musste. Der Chimarrão machte die Hälfte des Kofferinhalts aus, in der anderen Hälfte befand sich mein gesamter spärlicher Besitz, den ich mit nach Deutschland gebracht hatte: Drei Unterhosen, ein weißes Hemd, vier T-Shirts, ein Paar Flipflops, meine treue, alte Orangenpresse, ein stumpfer Rasierer, eine Zahnbürste, eine CD mit deutschen Schlagern und der aus einem Kürbis geschnitzte Becher und der Trinkhalm für den Chimarrão. Als ich in meiner Familie und meinem Freundeskreis erzählt hatte, dass ich nach Deutschland gehen würde, hatten einige sehr besorgt reagiert. Unbestätigten Gerüchten zufolge gab es in Deutschland nämlich keinen Chimarrão zu kaufen. Und wer konnte schon ein Jahr ohne Chimarrão leben? Viele Freunde und Verwandte waren deshalb auf die Idee gekommen, mir eine Packung Chimarrão zum Abschied zu schenken: Meine Mutter, meine Schwestern Odete, Ivete und Isete, meine Brüder Kunibaldo, Rogério, Edson und Nilson, mein Onkel Albino, meine Tante Eufrasia, meine Freunde Ramiro und César, sogar mein brummiger Nachbar Blasio. So kam es, dass ich mehr Teepakete als T-Shirts besaß. Dreizehn Kilo sollten für mein Jahr in Deutschland reichen …

„Sie wollen ein Jahr in Deutschland bleiben?“, fragte der Chef mit misstrauisch gerunzelter Stirn. „Dürfte ich bitte Ihr Visum sehen?“

„Ich habe ein Visum“, sagte ich stolz. Die Uniformierten strafften ihre Haltung. Ich hatte das Gefühl, sie wollten sich eigentlich gleich auf mich stürzen, um mich mit dem nächsten Flugzeug nach Brasilien abzuschieben.

„Und vielleicht bekomme ich bald sogar ein deutscher Staatsangehörigkeitsausweis.“ Demonstrativ zückte ich meinen Reisepass und zeigte ihn vor. Ich hatte lange geübt, um mir den Begriff Staatsangehörigkeitsausweis zu merken. „Eigentlich ich bin mehr Deutscher als Brasilianer, auch wenn ich nur Brasilianer bin.“

„Dat verstehe ich nich. Dat müssen Se mir jetzt erklären“, sagte der Chef ungläubig. Also erklärte ich ihm, wer ich war:

Ich wurde im Bezirk Itapiranga geboren, was in der Sprache meiner Großmutter aus dem Volk der Guaraní „roter Fels“ bedeutet. Itapiranga ist eine ganz kleine Stadt im tiefsten Westen des Bundesstaates Santa Catarina im Süden Brasiliens, nahe des östlichsten Zipfels von Argentinien. Zu viele Himmelsrichtungen in einem Satz? Ich markiere das besser auf einer Karte:

Überschreitet man von Itapiranga aus die Grenze nach Argentinien, steht man im Dschungel, wo Jaguare umhertigern, Giftschlangen lauern und Papageien schreien. Es ist eine Jahrtausende alte, atmende Wand, grün und nahezu undurchdringlich, von Menschenhand beinahe unberührt. Auf der brasilianischen Seite bietet sich ein anderer Anblick. Hier ist die hügelige Landschaft von Weiden geprägt, auf denen Ochsen und Kühe gemütlich grasen, unterbrochen von Plantagen, wo süße Bananen, saftige Orangen, Limetten, Ananas und riesige Melonen gedeihen. Man blickt über unzählige Felder, auf denen Mais, Tabak und Bohnen angebaut werden.

Dort steht auch der Bauernhof meiner Eltern, ein gelb getünchtes kleines Haus mit rotem Dach, umgeben von Obstbäumen, an denen dank der langen Sommer und der kurzen, milden Winter fast das ganze Jahr Früchte reifen. Vor meinem Elternhaus spazieren Hühner umher, bunte Schmetterlingsschwärme tanzen um die Orchideen, die meine Mutter im Garten gepflanzt hat, und manchmal sieht man dort auch winzige, bunte Kolibris, die wir beija-flor, „Blumenküsser“, nennen. Jeden Tag scheint die Sonne, aber an Wasser fehlt es bei uns nicht. Aus den Hügeln entspringen Quellen und kleine Bäche mit kristallklarem Wasser durchziehen die von Feldern und Weiden geprägte Hügellandschaft meines abgelegenen Heimatdorfes, wo pastellfarbene kleine Bauernhäuser wie bunte Punkte auf einem Flickenteppich an einer kleinen rotbraunen Schotterstraße verstreut liegen.

Während meiner Kindheit hatten einige Häuser im Dorf noch keinen Anschluss an das Stromnetz. Nachts waren dort Kerzen und Öllampen und manchmal ein Schwarm Glühwürmchen die einzigen Lichtpünktchen auf der Erde. Am Himmel, unter dem ich meine Kindheit verbrachte, spannte sich das leuchtende Band der Milchstraße und es funkelten unzählige Sterne über mir, so hell und klar wie ich es nie wieder in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte unbedingt weg aus dieser Einöde!

Früh begannen die langen und anstrengenden Tage, an denen wir das Vieh versorgten, unsere Kühe molken und schwere Milchkannen schleppten. Wir hackten in der glühenden brasilianischen Sonne Holz, spannten Ochsen vor den schweren Pflug und ernteten mit der Hand Obst und Getreide. Meine Eltern und ihre Nachbarn hatten wettergegerbte Gesichter und Schwielen an den Händen. Gemeinsam hatten sie ertragreiche und entbehrungsreiche Jahre durchlebt und führten ein einfaches, aber zufriedenes Leben. Am Wochenende, nach der harten Arbeit, belohnte sich die Dorfgemeinschaft mit gemeinsamen Festen und Feiern. Es gab immer eine Gelegenheit zum Feiern und Tanzen, eine der beliebtesten Veranstaltungen war der Schlagerball.

Mein Vater setzte dann seinen Seppelhut mit der kleinen brauen Feder auf und tanzte beschwingt einen Schuhplattler oder die ganze Familie schunkelte mit erhobenem Bierkrug zu den Liedern der beliebtesten Sänger, die zu Akkordeonklängen deftige deutsche Volksmusik schmetterten. Mein Bruder Bruno wurde mehrere Male hintereinander auf dem jährlichen Wurst- und Kuchenball zum „Wurstkönig“ gekrönt, weil er mehr Wurst und Kuchen verschlingen und bei sich behalten konnte als alle anderen Männer, die sich in der noblen Disziplin des Verschlingens miteinander gemessen hatten.