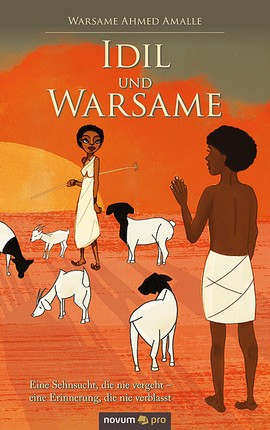

Chile – ein Land, das dich gefangen nimmt

Silvester unterm Kreuz des Südens und andere Erlebnisse

Manfred Sandner

EUR 19,90

Format: 13,5 x 21,5 cm

Seitenanzahl: 284

ISBN: 978-3-99146-391-7

Erscheinungsdatum: 13.11.2023

Chile – ein Land mit atemberaubenden Landschaften (Wüste, Vulkane, Seen, Regenwälder) und uralten Kulturen. Der Autor lässt uns hautnah mitfiebern bei seinen ungewöhnlichen und spannenden Erlebnissen. Am liebsten möchte man gleich die Koffer packen.

3) Schafschur in Patagonien

…

Plötzlich ertönt aus dem Hintergrund unseres Autos eine aufgeregte Stimme: „Da hinten ist eine Staub-wolke zu sehen!!!“ Ich brauche nicht viel Zeit, um unseren Campingbus zum Stehen zu bringen. Dann sehe ich sie auch, diese Staubwolke, die sich langsam auf uns zubewegt. Bald sind auch Einzelheiten zu er-kennen: Vier Gauchos auf ihren Pferden nähern sich. Sie treiben „Nachschub“ für die Schafschur heran. Reiter und Pferde scheinen eine Einheit. Die Pferde wissen anscheinend genau, was sie machen sollen, und reagieren von allein mit Drehung, Halt oder Galopp auf die entsprechende Situation. Und wo Rei-ter und Pferd nicht sein können, da sind die Hunde, unansehnliche, struppige Köter, aber ausdauernd und routiniert. Für sie scheint es eine Freude zu sein, eine Schafherde zu treiben und gleichzeitig zusam-menzuhalten.

Vor einer schmalen Brücke versagen aber die Treib-künste aller Teilnehmer. Kein Schaf ist zu bewegen, dieses gefährliche Ding zu betreten. Sie brechen aus, ihre Angst vor Menschen, Pferden und Hunden wird überlagert von einer größeren Angst. Die Gauchos binden einen Leithammel auf der Brücke fest und treiben die Schafe wieder auf diese Engstelle zu. Aber auch dieser Trick hilft nicht, den Schafen ihre unbe-stimmbare Angst zu nehmen. Sie brechen nach allen Seiten aus, ohne die Gauchos zu Pferde oder zu Fuß und die wild herumsausenden Hunde zu beachten.

Nach vielen Versuchen gelingt es einem abgeses-senen Reiter, durch lautes Geschrei, durch Fuchteln mit einem Tuch und durch direktes Schieben von Schafen in einer kleinen Gruppe diese so ins Laufen zu bringen, dass es vor der Brücke nicht wieder zum üblichen Halt kommt. So laufen sie einfach weiter, warum auch immer. Und nun folgt für uns Zuschauer eine perfekte Illustration des Begriffes „Herden-trieb“. Für die riesige Schafherde gibt es von diesem Augenblick an keine angsteinflößende und gefähr-liche Brücke mehr, alle Schafe galoppieren fast hinüber, um dort auf verschiedene Pferche verteilt zu werden. Die vier Reiter ziehen als Letzte gelassen über die Brücke, verwegene Burschen mit Lederhut und Lederjacke, dazu Pluderhosen und halbschaftige Stiefel. …

Im Scherschuppen herrscht geschäftiges Treiben. Durch die geöffneten Türen zu den Pferchen hin wer-den Schafe hereingetrieben, von den Gauchos ge-packt und mit einem kräftigen Ruck auf die Seite geworfen. Obwohl die Tiere dabei nicht gerade sanft behandelt werden, hört man keinen Tierlaut – kein schmerzerfülltes oder widerspenstiges Blöken.

Eine gespenstische Atmosphäre.

Während die stehenden Schafe wenigstens noch versuchen, sich durch Flucht dem harten Griff der Ar-beiter zu entziehen, hört selbst diese bescheidene Abwehrreaktion auf, wenn die Tiere auf der Seite liegen. Ergeben lassen sie sich je-weils ein Vorder-bein mit einem Hinterbein zusam-menbinden, lassen sich zum Scher-messer schleifen und vom akkord-getriebenen Sche-rer drangsalieren. Er beginnt am Kopf des Tieres, arbeitet sich Richtung Schwanz voran und muss dabei das Tier drehen, um ein ungeteiltes Fell zu erhalten. Vom Schaf hört man auch bei dieser Tortur keinen Laut. Am geschorenen Wollvlies hängt so manches Stück Haut und die von ihrem Fell befreiten Schafe, mit einem Schubs durch eine schmale Öffnung in einen Pferch im Freien gestoßen, sehen erbärmlich aus – nackt, einige mit blutenden Hautverletzungen, ängstlich, elend und stumm.

8) Silvester unterm Kreuz des Südens

…

Am Maipo-Stauwehr erreichen wir unser Ziel auf 1800 Metern Höhe. Das ganze Gepäck muss auf die andere Flussseite geschleppt werden und das über eine Brücke mit schmalen Treppchen hinauf und wieder hinunter. Dazwischen geben verbogene Geländer nicht einmal das Gefühl von Schutz und Halt. Darunter brausen und zischen die erdbraunen Wassermassen des Maipo, der sich gegen seine Bän-digung und die Wasserentnahme aufbäumt. Mit Er-folg, denn nur wenig Wasser fließt dann ruhig weiter in Richtung Rohrsystem, wo es bergab Fahrt auf-nimmt, um unten die Turbinen anzutreiben. Das verbleibende Wasser stürzt zu Tal, als wollte es alles zerstören, was sich ihm nun noch in den Weg stellt. Die Sonne kommt hinterm Berg hervor, hat sofort eine erstaunliche Höhe und zeigt zugleich ihre Kraft. Die Gepäckschlepper spüren das und sind froh, als alles auf der anderen Seite liegt, bereit zum Beladen.

Antonio und Doroteo sind inzwischen mit ihren Tieren angekommen und sichten bereits mit kundigen Blicken die Gepäckstücke. Es dauert nicht lange und sie beginnen ihr Ladekunstwerk. Sie wissen genau, was und wie viel sie einem Lasttier anvertrauen können. Sie beginnen mit den Kisten und da machen wir nur große Augen, zuerst über die Kraft und das Geschick, die erste schwere Kiste auf den Rücken des Tieres zu wuchten, dann über die Methode, diese Kiste mit Lederriemen, die unter dem Bauch des Tieres hindurchgeführt werden, so zu stabilisieren, dass sie zur Seite abrutschen kann, wo sie dann, von den Riemen umschlungen, dort hängt und Platz geschafft hat für die nächste Kiste oben auf dem Rücken des Lasttieres. Auch sie wird von den Riemen umschlungen und auf der Gegenseite herabgelassen. Erst jetzt braucht Antonio seinen Bruder, um die beiden Kisten auszutarieren. Über Schleifen können die Riemen noch verlängert oder verkürzt werden,

sodass die Kisten das Tier auf beiden Seiten gleichmä-ßig belasten. Das kunstvolle Riemensystem wird nun

noch straff gezogen, dabei zieht Antonio nur an ei-

nem Seilende und spannt dabei das ganze System. Unsere Bewunderung steigt später noch, weil wir erleben, wie diese Riemen beim Transport strapaziert werden.

...

Wir müssen zum ersten Mal durch den Fluss. Er ist nicht mehr so breit, wie an unserem Startplatz und sein Wasser nicht mehr erdfarben, sondern klar. Die

arrieors wissen genau, an welcher Stelle eine Über-querung möglich ist, und einer von ihnen reitet voran.

Wir sehen gleich, dass wir wohl keine nassen Füße be-kommen. Trotzdem beschleicht jeden von uns im

schnell dahineilenden brodelnden Wasser ein artiges Gefühl. Doch die Sicherheit unserer Pferde wirkt auch auf uns beruhigend.

…

Die Rast nach mehrstündigem Ritt wird zu einer Besonderheit. An dieser Stelle verschwindet ein wasserreicher Gebirgsbach in einer Art Höhle mit einem kreisrunden Loch an ihrem Ende. Beim genauen Betrachten vermuten wir, dass bei einem Vulkan-ausbruch dieser Bach wohl durch herabfließende Lava angestaut wurde. Er hat sich dann im Laufe der Zeit durch diese Lavawand hin-durchgebohrt, sodass kein See entstand. Der Vul-kanismus serviert uns noch etwas Besonderes, denn an einem Seitenhang des Berges sprudelt eine Ther-malquelle. Sie ist sehr heiß. Ihr Wasser sammelt sich aber etwas tiefer in einem Becken unseres Bohrflus-ses und vermischt sich dort zu wohltuenden Wasser-Temperaturen. Für uns steht eine ideale Badewanne zur Verfügung, die wir als solche auch ausgiebig nut-zen. Nach den beiden anstrengenden Tagen ist es kein Wunder, dass sich die Rast dadurch etwas in die Länge zieht. Das liegt aber nicht nur an unserem Ba-degenuss, sondern auch an der eindrucksvollen Umgebung. Das Wasser kommt nicht nur heiß aus dem Boden, sondern auch hochgradig mit gelösten Mineralien angereichert, die sich im Laufe der Zeit am Boden abgelagert haben und ein sehenswertes Farb-spiel präsentieren. Der Hang ist mit rotbraunen Farbstreifen geschmückt, eingerahmt von breiten weißen Flächen mit Salzkristallen, die uns den Ein-druck von Schnee vorgaukeln.

Knapp unterhalb der „Badewanne“ sieht man in einer Senke im langsam abfließenden Wasser nicht nur die mineralischen Ablagerungen mit den verschiedenen Rot- und Brauntönen, sondern auch das Grün der Algen, die dort gewachsen sind. Beim Blick von oben kommt dann noch die weiße Reflexion des Tages-lichtes auf der Wasseroberfläche hinzu – logisch, dass so etwas für ein Dia herhalten muss. Dieses Dia strahlt später die Betrachter so farbenprächtig an, dass es nach 35 Jahren in unserer Eigentumswohnung zu einem Wandschmuck wird.

…

Auf dem Weg zum Übernachtungsplatz in der Nähe der Laguna del Diamante auf 3800 Meter Höhe fallen bei uns nach und nach die ersten Schutzhüllen. Der kalte Westwind, den der Humboldtstrom in den letzten Tagen ständig hinter uns herschickte und der die Höhentemperatur noch weiter absenkte, wird vom hinter uns liegenden Gebirgszug abgehalten. Er wird abgelöst durch einen Windhauch aus dem Osten, der es zulässt, dass wir die enorme Kraft der Sonne spüren. Wir bekommen zum ersten Mal während des Rittes richtigen Durst und freuen uns nicht auf den wärmenden vino tinto am Lagerfeuer, sondern, je nach Geschmack, auf ein kühles Bier, einen gekühlten Weißwein oder kaltes Zitronen-wasser. Und diese Wünsche werden erfüllt, denn nur wenige Meter von unserem Übernachtungsplatz ent-fernt fließt ein kaltes Bächlein Richtung Laguna del Diamante.

An diesem Abend beweist Jörn seine von Ute bereits gelobten Kochkünste. Seine Essensdüfte, die bald unseren Platz umschweben, locken auch unsere arrieros kurz herbei. Sie haben zwar noch ein umfang-reiches Tierversorgungsprogramm abzuleisten, diese Düfte sind aber nach einem langen, anstrengenden Tag auch für sie zu verführerisch.

…

Die verheißungsvollen Düfte, die von der Großküche aus ständig unsere Nasen an der Großbaustelle um-schmeicheln, erfüllen bald ihr Versprechen für unsere Gaumen voll und ganz. Auch von den arrieros kom-men keine Beschwerden. Jörn wird damit zum besten Koch der Anden erklärt. Nur gut, dass er noch nicht ahnt, an welchem Ort er demnächst seine Kochkunst unter Beweis stellen muss.

9) Cuzco – 28.12., 12 Uhr

…

Sogleich machen wir uns auf, um zu Fuß die archäologischen Besonderheiten Cuzcos zu erkunden.

Und dieser Gang begeistert uns rundum, den Steinmetz Rudolf natürlich in besonderer Weise. Wir können ihn kaum losreißen vom Betrachten der alten, perfekt erhaltenen inkaischen Grundmauern, deren spanischer Überbau nach Erdbeben mehrmals neu errichtet werden musste. In der engen Calle Loreto sind wir rechts und links eingerahmt von festgefügten Mauern ohne Mörtel. Während auf der einen Seite die quaderförmigen Steine fast eine parallele Linie in der Waagerechten bilden, ist diese Linie auf der anderen Seite der Straße wellenförmig. Ein Wellental wird dabei vom darunter liegenden Stein nicht ausgeglichen, sondern weitergegeben, über meh-rere Gesteinsschichten hinweg.

An anderer Stelle fesselt uns eine Öffnung, die auf faszinierende Weise zeigt, wie die von außen als einfache Quader sichtbaren Steine innen durch Löcher und Nasen und durch trapezförmige Ein-schnitte noch zusätzlich verankert sind und die Stabilität der Mauer garantieren.

In der Calle Hatunrumiyoc nehmen wir uns am Fundament des Palastes Inca Roca Zeit, um diese Mauer genau zu betrachten. Wir finden unter all den Steinblöcken keinen einzigen, den wir als exakten Quader bezeichnen könnten. Stets gibt es innerhalb der Waagerechten und der Senkrechten noch Einbuchtungen. Ein Stein, genau in der Mitte einer leicht nach hinten geneigten Mauer, hat drei verschieden geformte spitze Ecken, die anderen drei sind unterschiedlich gerundet. Und dieser Stein ist umringt von wesentlich größeren anderen, die sich exakt in all die vorgegebenen Aussparungen und Vorsprüngen einpassen. Sie passen sich so gut ein, dass wir auch bei genauerem Hinschauen keinen Zwischenraum entdecken. Wir glauben schnell, was wir vorher gelesen haben. Zwischen die ohne Mörtel aufeinandergesetzten gewaltigen Steine passt keine Rasierklinge. Rudolf steht davor und schüttelt nur den Kopf. Er wüsste auch nicht, wie er die Bearbeitung und das Zusammenpassen der Steine trotz all seiner zur Verfügung stehenden Maschinen zuwege bringen könnte. An der gleichen Mauer finden wir auch noch den berühmten „12-Ecken-Stein“, der für sich allein schon eine Besonderheit darstellt. Die ihn umgebenden Steine betonen das alles, denn sie fügen sich, was der „12-Eck“ auch vorgibt, perfekt in all seine Nischen und Ecken ein.

…

Wir müssen uns bei einbrechender Dunkelheit, die Ruinenstadt ohne touristisches Menschengewimmel zum Greifen nahe, in das Hotelumfeld zurückziehen, weil der Zugang vom Hotel in das Machu-Picchu-Areal verschlos-sen wird.

Im Hotel nähern wir uns dem Jahresende zunächst mit einem recht guten Abendbrot, das wir mit einem schmack-haften peruanischen pisco sour abschließen und dabei auf das neue Jahr anstoßen, denn das hat in Deutschland vier Stunden vor unserer Ortszeit bereits begonnen. Unser Gläserklingen ist kaum verklungen, da stellt das Hotel, für die Augen deutlich „sichtbar“, den Betrieb ein: Der Strom wird abgeschaltet und als Folge davon gibt es auch kein fließendes Wasser mehr.

Das verblassende Jahresabschlusslicht genießen wir bei einem kleinen Rundgang um das Hotel und mit einem Blick

hinunter zur Inkafestung. Die Vorfreude auf unseren Gang morgen früh dorthin wächst zusehends.

…

Beim nächsten Polizeiposten kommen zum Kontroll-prozess noch Wetterkapriolen. Es fängt tüchtig an zu hageln und zu schneien, eigentlich nicht verwunderlich, denn wir befinden uns schon deutlich über 4000 Meter. Und das merken wir Meter für Meter. Plötzlich liegt vor uns ein Fluss, den wir überqueren müssen. Bei dieser Wetterlage mit dichtem Schneefall verhalte ich mich nicht so wie in ähnlichen Fällen, bei denen ich aussteige, um die Tiefe dieses Flusses zu prüfen, sondern fahre einfach hinein. Mein Gaspedal reagiert auch zunächst ganz normal auf „mehr“ oder „weniger“, doch mitten im Fluss habe ich das Gefühl, dass mein Gasfuß nicht mehr das produziert, was er eigentlich tun müsste. Auf einmal habe ich das Gefühl: „Das Auto will nicht mehr!“ Und dann geht es schließlich doch noch, wenn auch unter leichtem Angst-schweiß, den die Mitfahrer zum Glück nicht mitbekom-men. Erst später stellt sich bei mir die Horrorvision eines Zwangsstopps mitten im Fluss ein – hilflos vom eiskalten, fließenden Wasser umgeben.

…

Wir müssen über einen Pass hinweg, dessen Höhe mit 5000 Metern angegeben ist. Der Schneefall wird immer stärker. Bald wird es dunkel und als wir auf einem ebenen Abschnitt der Straße links einen breiten Standstreifen entdecken, fahre ich dorthin, denn die gesamte Busbe-satzung ist sich einig, da die Nacht zu verbringen und erst morgen früh weiterzufahren.

Das Abendbrot schmeckt nicht so gut wie sonst und die Nacht zieht sich unendlich in die Länge. Es tut auch nicht gut, wenn wir hin und wieder hören, wie der Schnee vom Aufstelldach hinabrutscht, und ich sogar hinaus muss, um der Höhenkrankheit ein Opfer darzubringen. Beruhigend wirkt jedoch ein Militärkonvoi, der lange nach Mitternacht an uns vorbeituckert. „Die produzieren zumindest eine Fahrspur“, sage ich laut in die Nacht hinein, um unsere beiden Wilhelmshavener etwas zu beruhigen, die auf 5000 Meter unter einem Hochdachzelt, von dem in unregelmäßigen Abständen Minilawinen hinabrutschten, übernachten müssen, ohne zu wissen, wie es am nächsten Morgen weitergehen wird.

…

Kurz vor Tacna gibt es wieder eine Polizeistation und die hält eine besondere Überraschung für uns bereit. Ich halte vor dem Schlagbaum, nehme meinen Pass und die Autopapiere in die Hand, steige aus, um in das Büro zu gehen. Da kommen zwei Männer von dort her auf mich zu. Der eine ist durch seine Uniform als Polizist erkennbar, der andere trägt ziemlich legeres Zivil, ist dem Polizisten einen Schritt voraus und signalisiert dadurch, dass er das Sagen habe. Ich habe das Gefühl, dass er beim Voranschreiten Koordinationsschwierigkeiten hat, und will den beiden meine Dokumente zur Einsicht übergeben, aber sie interessieren sich nicht dafür. Der „Zivilist“ geht zielstrebig auf die Seitentür unseres Busses zu und bedeutet mir, sie zu öffnen. Bei geöffneter Tür fordert er mit befehlsge-wohnter Stimme unsere Freunde zum Aussteigen auf. In diesem Moment entsteht bei mir die Befürchtung, dass dieser betrunkene „Zivilist“ der Chef der Polizeistation sein könnte. Dazu stelle ich fest, dass er nicht nur Koordi-nationsschwierigkeiten hat, sondern auch nach Alkohol riecht und sein befleckter Pullover auf einen länger anhal-tenden alkoholisierten Zustand hindeutet. Deshalb über-setze ich den beiden im Bus den Aussteigbefehl auch nicht, sondern frage den alkoholisierten „Zivilisten“, ob er über-haupt ein Polizist sei. Mein Gesichtsausdruck scheint dem zweiten Polizisten zu signalisieren, dass ich den Zustand des anderen erkannt habe und als Ausländer nicht bereit bin, diese Behandlung zu akzeptieren. Er fasst daraufhin seinen „Chef“ am Arm und dirigiert ihn energisch ins Gebäude zurück.

…

Plötzlich ertönt aus dem Hintergrund unseres Autos eine aufgeregte Stimme: „Da hinten ist eine Staub-wolke zu sehen!!!“ Ich brauche nicht viel Zeit, um unseren Campingbus zum Stehen zu bringen. Dann sehe ich sie auch, diese Staubwolke, die sich langsam auf uns zubewegt. Bald sind auch Einzelheiten zu er-kennen: Vier Gauchos auf ihren Pferden nähern sich. Sie treiben „Nachschub“ für die Schafschur heran. Reiter und Pferde scheinen eine Einheit. Die Pferde wissen anscheinend genau, was sie machen sollen, und reagieren von allein mit Drehung, Halt oder Galopp auf die entsprechende Situation. Und wo Rei-ter und Pferd nicht sein können, da sind die Hunde, unansehnliche, struppige Köter, aber ausdauernd und routiniert. Für sie scheint es eine Freude zu sein, eine Schafherde zu treiben und gleichzeitig zusam-menzuhalten.

Vor einer schmalen Brücke versagen aber die Treib-künste aller Teilnehmer. Kein Schaf ist zu bewegen, dieses gefährliche Ding zu betreten. Sie brechen aus, ihre Angst vor Menschen, Pferden und Hunden wird überlagert von einer größeren Angst. Die Gauchos binden einen Leithammel auf der Brücke fest und treiben die Schafe wieder auf diese Engstelle zu. Aber auch dieser Trick hilft nicht, den Schafen ihre unbe-stimmbare Angst zu nehmen. Sie brechen nach allen Seiten aus, ohne die Gauchos zu Pferde oder zu Fuß und die wild herumsausenden Hunde zu beachten.

Nach vielen Versuchen gelingt es einem abgeses-senen Reiter, durch lautes Geschrei, durch Fuchteln mit einem Tuch und durch direktes Schieben von Schafen in einer kleinen Gruppe diese so ins Laufen zu bringen, dass es vor der Brücke nicht wieder zum üblichen Halt kommt. So laufen sie einfach weiter, warum auch immer. Und nun folgt für uns Zuschauer eine perfekte Illustration des Begriffes „Herden-trieb“. Für die riesige Schafherde gibt es von diesem Augenblick an keine angsteinflößende und gefähr-liche Brücke mehr, alle Schafe galoppieren fast hinüber, um dort auf verschiedene Pferche verteilt zu werden. Die vier Reiter ziehen als Letzte gelassen über die Brücke, verwegene Burschen mit Lederhut und Lederjacke, dazu Pluderhosen und halbschaftige Stiefel. …

Im Scherschuppen herrscht geschäftiges Treiben. Durch die geöffneten Türen zu den Pferchen hin wer-den Schafe hereingetrieben, von den Gauchos ge-packt und mit einem kräftigen Ruck auf die Seite geworfen. Obwohl die Tiere dabei nicht gerade sanft behandelt werden, hört man keinen Tierlaut – kein schmerzerfülltes oder widerspenstiges Blöken.

Eine gespenstische Atmosphäre.

Während die stehenden Schafe wenigstens noch versuchen, sich durch Flucht dem harten Griff der Ar-beiter zu entziehen, hört selbst diese bescheidene Abwehrreaktion auf, wenn die Tiere auf der Seite liegen. Ergeben lassen sie sich je-weils ein Vorder-bein mit einem Hinterbein zusam-menbinden, lassen sich zum Scher-messer schleifen und vom akkord-getriebenen Sche-rer drangsalieren. Er beginnt am Kopf des Tieres, arbeitet sich Richtung Schwanz voran und muss dabei das Tier drehen, um ein ungeteiltes Fell zu erhalten. Vom Schaf hört man auch bei dieser Tortur keinen Laut. Am geschorenen Wollvlies hängt so manches Stück Haut und die von ihrem Fell befreiten Schafe, mit einem Schubs durch eine schmale Öffnung in einen Pferch im Freien gestoßen, sehen erbärmlich aus – nackt, einige mit blutenden Hautverletzungen, ängstlich, elend und stumm.

8) Silvester unterm Kreuz des Südens

…

Am Maipo-Stauwehr erreichen wir unser Ziel auf 1800 Metern Höhe. Das ganze Gepäck muss auf die andere Flussseite geschleppt werden und das über eine Brücke mit schmalen Treppchen hinauf und wieder hinunter. Dazwischen geben verbogene Geländer nicht einmal das Gefühl von Schutz und Halt. Darunter brausen und zischen die erdbraunen Wassermassen des Maipo, der sich gegen seine Bän-digung und die Wasserentnahme aufbäumt. Mit Er-folg, denn nur wenig Wasser fließt dann ruhig weiter in Richtung Rohrsystem, wo es bergab Fahrt auf-nimmt, um unten die Turbinen anzutreiben. Das verbleibende Wasser stürzt zu Tal, als wollte es alles zerstören, was sich ihm nun noch in den Weg stellt. Die Sonne kommt hinterm Berg hervor, hat sofort eine erstaunliche Höhe und zeigt zugleich ihre Kraft. Die Gepäckschlepper spüren das und sind froh, als alles auf der anderen Seite liegt, bereit zum Beladen.

Antonio und Doroteo sind inzwischen mit ihren Tieren angekommen und sichten bereits mit kundigen Blicken die Gepäckstücke. Es dauert nicht lange und sie beginnen ihr Ladekunstwerk. Sie wissen genau, was und wie viel sie einem Lasttier anvertrauen können. Sie beginnen mit den Kisten und da machen wir nur große Augen, zuerst über die Kraft und das Geschick, die erste schwere Kiste auf den Rücken des Tieres zu wuchten, dann über die Methode, diese Kiste mit Lederriemen, die unter dem Bauch des Tieres hindurchgeführt werden, so zu stabilisieren, dass sie zur Seite abrutschen kann, wo sie dann, von den Riemen umschlungen, dort hängt und Platz geschafft hat für die nächste Kiste oben auf dem Rücken des Lasttieres. Auch sie wird von den Riemen umschlungen und auf der Gegenseite herabgelassen. Erst jetzt braucht Antonio seinen Bruder, um die beiden Kisten auszutarieren. Über Schleifen können die Riemen noch verlängert oder verkürzt werden,

sodass die Kisten das Tier auf beiden Seiten gleichmä-ßig belasten. Das kunstvolle Riemensystem wird nun

noch straff gezogen, dabei zieht Antonio nur an ei-

nem Seilende und spannt dabei das ganze System. Unsere Bewunderung steigt später noch, weil wir erleben, wie diese Riemen beim Transport strapaziert werden.

...

Wir müssen zum ersten Mal durch den Fluss. Er ist nicht mehr so breit, wie an unserem Startplatz und sein Wasser nicht mehr erdfarben, sondern klar. Die

arrieors wissen genau, an welcher Stelle eine Über-querung möglich ist, und einer von ihnen reitet voran.

Wir sehen gleich, dass wir wohl keine nassen Füße be-kommen. Trotzdem beschleicht jeden von uns im

schnell dahineilenden brodelnden Wasser ein artiges Gefühl. Doch die Sicherheit unserer Pferde wirkt auch auf uns beruhigend.

…

Die Rast nach mehrstündigem Ritt wird zu einer Besonderheit. An dieser Stelle verschwindet ein wasserreicher Gebirgsbach in einer Art Höhle mit einem kreisrunden Loch an ihrem Ende. Beim genauen Betrachten vermuten wir, dass bei einem Vulkan-ausbruch dieser Bach wohl durch herabfließende Lava angestaut wurde. Er hat sich dann im Laufe der Zeit durch diese Lavawand hin-durchgebohrt, sodass kein See entstand. Der Vul-kanismus serviert uns noch etwas Besonderes, denn an einem Seitenhang des Berges sprudelt eine Ther-malquelle. Sie ist sehr heiß. Ihr Wasser sammelt sich aber etwas tiefer in einem Becken unseres Bohrflus-ses und vermischt sich dort zu wohltuenden Wasser-Temperaturen. Für uns steht eine ideale Badewanne zur Verfügung, die wir als solche auch ausgiebig nut-zen. Nach den beiden anstrengenden Tagen ist es kein Wunder, dass sich die Rast dadurch etwas in die Länge zieht. Das liegt aber nicht nur an unserem Ba-degenuss, sondern auch an der eindrucksvollen Umgebung. Das Wasser kommt nicht nur heiß aus dem Boden, sondern auch hochgradig mit gelösten Mineralien angereichert, die sich im Laufe der Zeit am Boden abgelagert haben und ein sehenswertes Farb-spiel präsentieren. Der Hang ist mit rotbraunen Farbstreifen geschmückt, eingerahmt von breiten weißen Flächen mit Salzkristallen, die uns den Ein-druck von Schnee vorgaukeln.

Knapp unterhalb der „Badewanne“ sieht man in einer Senke im langsam abfließenden Wasser nicht nur die mineralischen Ablagerungen mit den verschiedenen Rot- und Brauntönen, sondern auch das Grün der Algen, die dort gewachsen sind. Beim Blick von oben kommt dann noch die weiße Reflexion des Tages-lichtes auf der Wasseroberfläche hinzu – logisch, dass so etwas für ein Dia herhalten muss. Dieses Dia strahlt später die Betrachter so farbenprächtig an, dass es nach 35 Jahren in unserer Eigentumswohnung zu einem Wandschmuck wird.

…

Auf dem Weg zum Übernachtungsplatz in der Nähe der Laguna del Diamante auf 3800 Meter Höhe fallen bei uns nach und nach die ersten Schutzhüllen. Der kalte Westwind, den der Humboldtstrom in den letzten Tagen ständig hinter uns herschickte und der die Höhentemperatur noch weiter absenkte, wird vom hinter uns liegenden Gebirgszug abgehalten. Er wird abgelöst durch einen Windhauch aus dem Osten, der es zulässt, dass wir die enorme Kraft der Sonne spüren. Wir bekommen zum ersten Mal während des Rittes richtigen Durst und freuen uns nicht auf den wärmenden vino tinto am Lagerfeuer, sondern, je nach Geschmack, auf ein kühles Bier, einen gekühlten Weißwein oder kaltes Zitronen-wasser. Und diese Wünsche werden erfüllt, denn nur wenige Meter von unserem Übernachtungsplatz ent-fernt fließt ein kaltes Bächlein Richtung Laguna del Diamante.

An diesem Abend beweist Jörn seine von Ute bereits gelobten Kochkünste. Seine Essensdüfte, die bald unseren Platz umschweben, locken auch unsere arrieros kurz herbei. Sie haben zwar noch ein umfang-reiches Tierversorgungsprogramm abzuleisten, diese Düfte sind aber nach einem langen, anstrengenden Tag auch für sie zu verführerisch.

…

Die verheißungsvollen Düfte, die von der Großküche aus ständig unsere Nasen an der Großbaustelle um-schmeicheln, erfüllen bald ihr Versprechen für unsere Gaumen voll und ganz. Auch von den arrieros kom-men keine Beschwerden. Jörn wird damit zum besten Koch der Anden erklärt. Nur gut, dass er noch nicht ahnt, an welchem Ort er demnächst seine Kochkunst unter Beweis stellen muss.

9) Cuzco – 28.12., 12 Uhr

…

Sogleich machen wir uns auf, um zu Fuß die archäologischen Besonderheiten Cuzcos zu erkunden.

Und dieser Gang begeistert uns rundum, den Steinmetz Rudolf natürlich in besonderer Weise. Wir können ihn kaum losreißen vom Betrachten der alten, perfekt erhaltenen inkaischen Grundmauern, deren spanischer Überbau nach Erdbeben mehrmals neu errichtet werden musste. In der engen Calle Loreto sind wir rechts und links eingerahmt von festgefügten Mauern ohne Mörtel. Während auf der einen Seite die quaderförmigen Steine fast eine parallele Linie in der Waagerechten bilden, ist diese Linie auf der anderen Seite der Straße wellenförmig. Ein Wellental wird dabei vom darunter liegenden Stein nicht ausgeglichen, sondern weitergegeben, über meh-rere Gesteinsschichten hinweg.

An anderer Stelle fesselt uns eine Öffnung, die auf faszinierende Weise zeigt, wie die von außen als einfache Quader sichtbaren Steine innen durch Löcher und Nasen und durch trapezförmige Ein-schnitte noch zusätzlich verankert sind und die Stabilität der Mauer garantieren.

In der Calle Hatunrumiyoc nehmen wir uns am Fundament des Palastes Inca Roca Zeit, um diese Mauer genau zu betrachten. Wir finden unter all den Steinblöcken keinen einzigen, den wir als exakten Quader bezeichnen könnten. Stets gibt es innerhalb der Waagerechten und der Senkrechten noch Einbuchtungen. Ein Stein, genau in der Mitte einer leicht nach hinten geneigten Mauer, hat drei verschieden geformte spitze Ecken, die anderen drei sind unterschiedlich gerundet. Und dieser Stein ist umringt von wesentlich größeren anderen, die sich exakt in all die vorgegebenen Aussparungen und Vorsprüngen einpassen. Sie passen sich so gut ein, dass wir auch bei genauerem Hinschauen keinen Zwischenraum entdecken. Wir glauben schnell, was wir vorher gelesen haben. Zwischen die ohne Mörtel aufeinandergesetzten gewaltigen Steine passt keine Rasierklinge. Rudolf steht davor und schüttelt nur den Kopf. Er wüsste auch nicht, wie er die Bearbeitung und das Zusammenpassen der Steine trotz all seiner zur Verfügung stehenden Maschinen zuwege bringen könnte. An der gleichen Mauer finden wir auch noch den berühmten „12-Ecken-Stein“, der für sich allein schon eine Besonderheit darstellt. Die ihn umgebenden Steine betonen das alles, denn sie fügen sich, was der „12-Eck“ auch vorgibt, perfekt in all seine Nischen und Ecken ein.

…

Wir müssen uns bei einbrechender Dunkelheit, die Ruinenstadt ohne touristisches Menschengewimmel zum Greifen nahe, in das Hotelumfeld zurückziehen, weil der Zugang vom Hotel in das Machu-Picchu-Areal verschlos-sen wird.

Im Hotel nähern wir uns dem Jahresende zunächst mit einem recht guten Abendbrot, das wir mit einem schmack-haften peruanischen pisco sour abschließen und dabei auf das neue Jahr anstoßen, denn das hat in Deutschland vier Stunden vor unserer Ortszeit bereits begonnen. Unser Gläserklingen ist kaum verklungen, da stellt das Hotel, für die Augen deutlich „sichtbar“, den Betrieb ein: Der Strom wird abgeschaltet und als Folge davon gibt es auch kein fließendes Wasser mehr.

Das verblassende Jahresabschlusslicht genießen wir bei einem kleinen Rundgang um das Hotel und mit einem Blick

hinunter zur Inkafestung. Die Vorfreude auf unseren Gang morgen früh dorthin wächst zusehends.

…

Beim nächsten Polizeiposten kommen zum Kontroll-prozess noch Wetterkapriolen. Es fängt tüchtig an zu hageln und zu schneien, eigentlich nicht verwunderlich, denn wir befinden uns schon deutlich über 4000 Meter. Und das merken wir Meter für Meter. Plötzlich liegt vor uns ein Fluss, den wir überqueren müssen. Bei dieser Wetterlage mit dichtem Schneefall verhalte ich mich nicht so wie in ähnlichen Fällen, bei denen ich aussteige, um die Tiefe dieses Flusses zu prüfen, sondern fahre einfach hinein. Mein Gaspedal reagiert auch zunächst ganz normal auf „mehr“ oder „weniger“, doch mitten im Fluss habe ich das Gefühl, dass mein Gasfuß nicht mehr das produziert, was er eigentlich tun müsste. Auf einmal habe ich das Gefühl: „Das Auto will nicht mehr!“ Und dann geht es schließlich doch noch, wenn auch unter leichtem Angst-schweiß, den die Mitfahrer zum Glück nicht mitbekom-men. Erst später stellt sich bei mir die Horrorvision eines Zwangsstopps mitten im Fluss ein – hilflos vom eiskalten, fließenden Wasser umgeben.

…

Wir müssen über einen Pass hinweg, dessen Höhe mit 5000 Metern angegeben ist. Der Schneefall wird immer stärker. Bald wird es dunkel und als wir auf einem ebenen Abschnitt der Straße links einen breiten Standstreifen entdecken, fahre ich dorthin, denn die gesamte Busbe-satzung ist sich einig, da die Nacht zu verbringen und erst morgen früh weiterzufahren.

Das Abendbrot schmeckt nicht so gut wie sonst und die Nacht zieht sich unendlich in die Länge. Es tut auch nicht gut, wenn wir hin und wieder hören, wie der Schnee vom Aufstelldach hinabrutscht, und ich sogar hinaus muss, um der Höhenkrankheit ein Opfer darzubringen. Beruhigend wirkt jedoch ein Militärkonvoi, der lange nach Mitternacht an uns vorbeituckert. „Die produzieren zumindest eine Fahrspur“, sage ich laut in die Nacht hinein, um unsere beiden Wilhelmshavener etwas zu beruhigen, die auf 5000 Meter unter einem Hochdachzelt, von dem in unregelmäßigen Abständen Minilawinen hinabrutschten, übernachten müssen, ohne zu wissen, wie es am nächsten Morgen weitergehen wird.

…

Kurz vor Tacna gibt es wieder eine Polizeistation und die hält eine besondere Überraschung für uns bereit. Ich halte vor dem Schlagbaum, nehme meinen Pass und die Autopapiere in die Hand, steige aus, um in das Büro zu gehen. Da kommen zwei Männer von dort her auf mich zu. Der eine ist durch seine Uniform als Polizist erkennbar, der andere trägt ziemlich legeres Zivil, ist dem Polizisten einen Schritt voraus und signalisiert dadurch, dass er das Sagen habe. Ich habe das Gefühl, dass er beim Voranschreiten Koordinationsschwierigkeiten hat, und will den beiden meine Dokumente zur Einsicht übergeben, aber sie interessieren sich nicht dafür. Der „Zivilist“ geht zielstrebig auf die Seitentür unseres Busses zu und bedeutet mir, sie zu öffnen. Bei geöffneter Tür fordert er mit befehlsge-wohnter Stimme unsere Freunde zum Aussteigen auf. In diesem Moment entsteht bei mir die Befürchtung, dass dieser betrunkene „Zivilist“ der Chef der Polizeistation sein könnte. Dazu stelle ich fest, dass er nicht nur Koordi-nationsschwierigkeiten hat, sondern auch nach Alkohol riecht und sein befleckter Pullover auf einen länger anhal-tenden alkoholisierten Zustand hindeutet. Deshalb über-setze ich den beiden im Bus den Aussteigbefehl auch nicht, sondern frage den alkoholisierten „Zivilisten“, ob er über-haupt ein Polizist sei. Mein Gesichtsausdruck scheint dem zweiten Polizisten zu signalisieren, dass ich den Zustand des anderen erkannt habe und als Ausländer nicht bereit bin, diese Behandlung zu akzeptieren. Er fasst daraufhin seinen „Chef“ am Arm und dirigiert ihn energisch ins Gebäude zurück.